presented by hanamura ginza

クリスマスを過ぎ、

いよいよ今年も残すところわずかです。

冬至も越え、気温はぐんと低くなり、

北国では、雪が降り積もっている所も多くあるようです。

冬至は、1 年の中で一番日照時間が短い日になりますが、

この冬至を境にして、また日照時間が長くなっていくことから、

陰から陽にかわる「一陽来復(いちようらいふく)の日」とも考えられています。

現代では、クリスマスと冬至の時期が重なるため

ついつい忘れてしまいがちですが、

冬至の日には、南瓜を食べ、

柚子を湯船に浮かべるという慣習があります。

一説には、お日様の色を連想させる橙色の南瓜と黄色い柚子を身体に取り入れ、

陽の力を授かるという意味合いが込められているということです。

今日お話しする水仙は、

その力をいち早く授かるかのように、

ちょうど冬至のころに黄色や白色といったお日様の色をした花を咲かせます。

厳しい寒さの中でけなげに咲いている水仙をみかけると、

背筋が伸びる気持ちがしてきますね。

水仙は、その可憐な姿とは対照的に生命力が強く、

乾燥地や湿潤地など、さまざまな環境で育ちます。

彼岸花の一種で、球根で増えるため、

遠い昔から世界各地で自生し、

古代エジプトや古代ギリシャでは栽培もされていました。

水仙はギリシャ神話にも登場します。

美少年のナルシスが、池の水面に写る自分の姿に恋焦がれて死んでしまうというお話しがありますが、

そのナルシスが死んだあとに咲いた花が、水仙でした。

これは、少し下を向いて水辺に咲く花の姿が、

水面に写る自分を眺めるナルシスの面影をあらわしているためだとされています。

一方、古代の中国においては、

その姿が水辺に佇む思慮深い仙人に例えられ、

「水仙」という名前がつけられました。

その水仙が日本にもたられたのがいつ頃なのかは、

定かではありません。

西欧や中国のように水仙を愛でることは

長い間日本では行われていなかったようで、

平安時代や室町時代、戦国時代などの文献にも

水仙に対する記載が見当たらないようです。

その水仙が、一躍人気となったのは江戸時代のころです。

寒さの中で花を咲かせ、香りも良い水仙は、

「雪中花」ともよばれ、

詫び錆びの精神とも結びつき、

茶席では、茶花として盛んに水仙が用いられるようになりました。

また、当時人気を博した絵師の尾形光琳、尾形乾山の兄弟も

作品のモチーフに水仙を多用し、水仙ブームに一役買ったようです。

それまで注目されなかった分を取り戻そうとするように、

当時つくられた陶磁器や襖絵などの美術品にも

水仙は度々登場し、小袖の意匠にも用いられるようになりました。

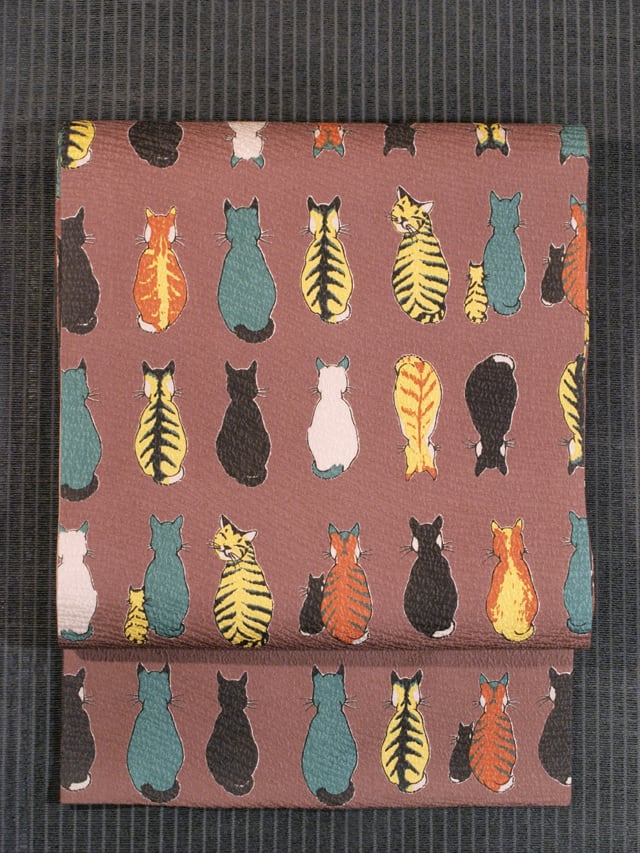

上の写真は、大正~昭和初期ごろにつくられた絹縮緬からお仕立て替えした名古屋帯です。

まだ澄み切らない冬空の下で凛と咲いた

水仙の美しい佇まいがあらわされています。

水仙は開花時期も長く、

4 月ごろまで楽しめるのも、魅力のひとつですね。

また、西欧では水仙が希望をあらわすシンボルとして用いられることも多いようなので、

新年にふさわしい花ともいえるでしょう。

※上の写真の「水仙文様 型染め 名古屋帯 」は 2014 年 1 月 3 日に花邑 銀座店でご紹介予定の商品です。

●花邑 銀座店のブログ、「花邑の帯あそび」次回の更新は 1 月 10 日(木)予定です。

帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームページへ

↓