presented by hanamura

もう夏も終わり、

明日から9月ですね。

本来ならば、秋の気配が徐々に深まっていく時季ですが、

今年は残暑が厳しく、まるで季節が夏のまま止まっているようです。

それでも気持ちはすでに秋や冬に向かっている

おしゃれに敏感な方々も多いのではないでしょうか。

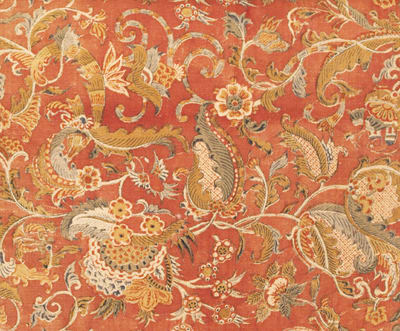

花邑では、明日9月1日から「更紗の帯展」を開催します。

秋冬の装いを彩る素敵な更紗の帯を多く揃えて、

皆さまのご来店をお待ちしております。

今回は、前回に引き続き、

その「更紗の帯展」にちなんで、

更紗布に多く用いられている

「唐草文様」についてお話しします。

紀元前3000年前の古代エジプトで誕生し、

古代オリエントを経て

古代ギリシャに伝えられた唐草文様は、

パルメット唐草文様となり、

紀元前300年前ごろにインドへと伝えられました。

しかしインドでは、

すでに西洋の唐草文様とは異なる唐草文様が誕生していて、

装飾の意匠に用いられていました。

インドで生まれた唐草文様も、

実は「蓮」をモチーフに意匠化したものです。

驚くことに、遠く古代エジプトで生まれ、

唐草文様のもとになったものと

同じモチーフなのです。

同じ蓮の花が唐草文様になったことが

偶然なのかということは不明で、

いまだもって謎ではあるのですが、

自然のなかで暮らしていた人々にとっては、

水上に華やかな花を咲かせる蓮は、

古代エジプトでも、インドでも

水と大地と生命、太陽、再生と創造を司り

聖なる花として扱われていたほど、

神々しさを連想させる特別な花であったためかもしれませんね。

しかし、同じ蓮のモチーフでも、

エジプトの唐草文様は横から眺めた蓮の花、

インドの唐草文様は真上から眺めた円形状の蓮の花を意匠化していて、

その印象はだいぶ異なります。

円形状の蓮唐草文様は、

インドでつくられた仏教美術の

いたるところに刻まれています。

インドではやがて、

西洋からもたらされた唐草文様も

柱の意匠などに用いられるようにはなりますが、

多くは円形状の蓮唐草文様が用いられました。

一方、中央アジアでは

ロータス唐草文様がインドとは別のルートを通して伝えられます。

中央アジアに伝わったロータス唐草文様は、

はじめこそ神聖な意匠として扱われることはなく、

多くは流麗な曲線を持つ美しい文様として

装飾品の意匠に用いられましたが、

やがて仏教美術に少しずつ取り入れられ、

ここでも宗教的な色合いが強い文様になりました。

そして、さらに唐草文様は、

1 世紀には東方の中国にももたらされました。

次回は、その中国、そして中国から日本へと伝えられた

唐草文様のお話しです。

※写真の名古屋帯は「更紗の帯展」にてご紹介する和更紗です。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」

次回の更新は9月7日(火)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ