presented by hanamura

夏至を迎えて、ますます暑くなってきましたね。

ここ東京ではまだまだ梅雨がつづいていますが、

沖縄では、梅雨が明けたようです。

今回は前回にひきつづき、

その沖縄県、宮古島でつくられている

「宮古上布」についてのお話です。

前回は、宮古上布の原料となる芋麻(ちょま)を育て、

糸にするまでのお話しをしました。

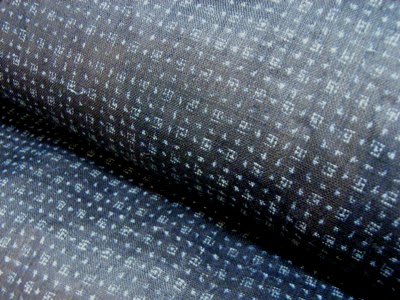

糸にした芋麻は、絣の文様に使用する「絣糸(かすりいと)」と、

地色として使用する「地糸(じいと)」に分けます。

このとき、地糸は湯通しと水洗いをして汚れを落とします。

また、絣糸は漂白剤で白くします。

これは、織り上がったときに柄がくっきりと見えるようにするためです。

その後、方眼用紙に描いた図案に基づいて、

絣文様の部分が染まらないように、

木綿の糸で絣糸をくくっていきます。

この緻密な作業は「絣くくり」と呼ばれ、

絣の文様により手作業で行う場合と

機を用いる場合があります。

「絣くくり」をした糸は、藍の染料が入った容器に入れ、

手で揉み込んで染めていき、

ある程度染めたら数時間干します。

この作業は数十回と繰り返されます。

このとき使用する藍の染料は、

沖縄県で採られるキツネノマゴという草を

原料とした「琉球藍」とよばれるものです。

宮古上布ならではの深い藍の色は、

この琉球藍を使い、

繰り返し染めることで出てくるのです。

ここまでの作業を終えて、

ようやく製織の作業になります。

製織とは、糸を経糸(たていと)と緯糸(よこいと)に分けて

機に取り付け、織っていくことです。

宮古上布の場合では、

地糸はもちろん、絣糸も経糸と緯糸に分け、

経と緯の絣柄を合わせながら織っていきます。

そして、織っていくときに絣柄がずれたときには、

経糸を1本ずつ針で調節します。

この作業は「絣合わせ」と呼ばれ、

熟練した織り手でも1日に30センチぐらいしか織ることができない、

たいへん緻密な作業です。

布地が織り上がったら、

お湯で汚れを洗い落とし、陰干しします。

そして陰干しした布の表面にサツマイモの澱粉糊を均等に付け、

木槌で布面を打っていきます。

この仕上げの作業を「砧打ち」とよびます。

砧打ちでは布を傷つけないように細心な注意を払わなくてはいけません。

この砧打ちによって宮古上布ならではのツヤが生まれます。

砧打ちの作業が終わると、

やっと完成です。

宮古上布は、ほんとうにたいへんな手間をかけて、

丹念につくられていますよね。

この宮古上布の発祥については、

沖縄らしい心温かなエピソードがあります。

1583年、琉球の進貢船が台風に遭ったそうです。

このとき、難破した船を宮古島に住む真栄という男性が救い、

その功績が琉球王朝から讃えられました。

そして、それを喜んだ妻の稲石は、

琉球の王に自身で心を込めて織った「綾錆布(あやさびふ)」とよばれる布を献上しました。

この「綾錆布」が宮古上布の原型ということです。

稲石は夫の真栄と並んで宮古島に祠として祭られるようになり、

現在でも11月30日の「稲石祭」には、

宮古上布の作り手さんたちが多く集うようです。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」

次回の更新は7月7日(火)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ