【142ページ】強いられた技術革新

ゆえに、産業資本を特徴づける剰余価値は、マルクスが「相対的剰余価値」と呼んだものです。これは、技術革新によって労働生産性を上げ、労働者に支払われた労働力の価値以上の価値を実現することによって得られます。相対的剰余価値は、労働者を直接的に搾取するものではなくて、総体として労働者が自らの作ったものを買い戻すという過程を通して得られるのです。

資本は貨幣の自己増殖、つまり、M―C―M´(M+⊿M)として存在します。ゆえに,剰余価値がなければ、存続できない。その場合、商人資本が空間的に価値体系の差異から剰余価値を得るのに対して、産業資本は、技術革新や新商品開発を通じて、価値体系を時間的に差異化することによって、剰余価値を得ます。しかし、その結果、産業資本は存続するために、たえまなく技術革新を行うことを強いられます。人類史において、産業資本主義以後ほど、技術革新が加速された時代がないのは、そのためです。

【142~143ページ】労働者と消費者

あらためていうと、産業資本の剰余価値は、労働者が労働力を売り、そしてその生産物を消薯者として買い戻すという広義の「流通過程」にしかありません。このことは、剰余価値が個別資本においてではなく、社会的総資本において考えられねばならないということを意味します。マルクスはつぎのように言っています。

どの資本家も、自分の労働者については、その労働者にたいする自己の関係が消費者に〔たいする〕生産者の関係でないことを知っており、またその労働者の消費を、すなわちその交換能力、その賃金をできるだけ制限したいと望んでいる。もちろん、どの資本家も、他の資本家の労働者が自分の商品のできるだけ大きな消費者であることを望んでいる。だが、おのおのの資本家が自分の労働者にたいしてもつ関係は、資本と労働との関係一般であり、本質的な関係である。ところが、まさにそのことによって、幻想が、すなわち自分の労働者を除くそのほかの全労働者階級は、労働者としてではなく、消費者および交換者として、貨幣支出者として、自分に相対しているのだ――個々の資本家を他の全て の資本家から区別するなら、彼にとってこのことは真実なのであるが――、という幻想が生まれてくる。(中略)

資本を支配〔・隷属〕関係から区別するのは、まさに、労働者が消費者および交換価値措定者として資本に相対するのであり、貨幣所持者の形態、貨幣の形態で流通の単純な起点――流通の無限に多くの起点の一つ――になる、ということなのであって、ここでは労働者の労働者としての規定性が消し去られているのである。(「資本論草稿』第二巻、渡辺患正訳)

(ken) 私は労働組合での仕事を通じ、日本の大企業における「強いられた技術革新」を痛感させられつつも、働く者(組合員)の人間的な成長の機会でもあると、その都度、前向きに自己弁護・自己暗示的に考え方を整理していたような気がします。142~143ページでは改めて流通過程の重要さが説かれ、産業資本主義に対する闘争の鍵もそこにあるのですね。142~143ページの「労働者と消費者」については、個別企業資本家の「自分の会社Aの労働者には安い賃金で働いてもらい、他の会社B~Zの労働者には会社Aの商品をたくさん買って欲しい」という思惑が手に取るように理解できますね。(つづく)

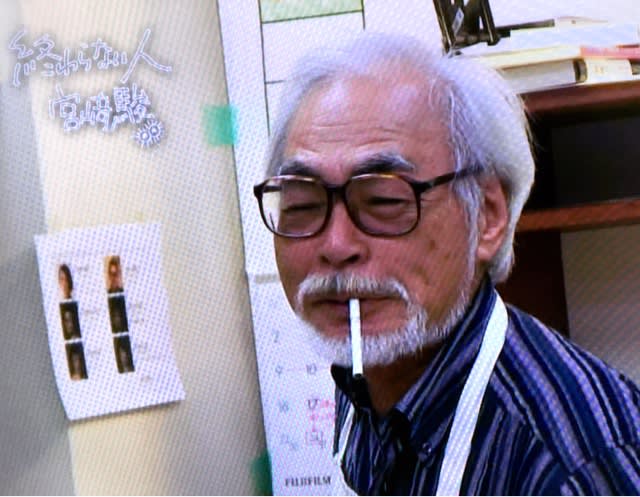

11月13日、NHKの『終わらない人 宮崎駿』を見ました。画面を見ながら、自分の老後を考えさせられました。そして、宮崎駿さんは78歳の今でも、本物のチェーンスモーカーなのですね。

11月13日、NHKの『終わらない人 宮崎駿』を見ました。画面を見ながら、自分の老後を考えさせられました。そして、宮崎駿さんは78歳の今でも、本物のチェーンスモーカーなのですね。

一昨日、がんこ 山野愛子亭の入口右手にスタンド灰皿があり、その脇でホオズキが色づいていました。

一昨日、がんこ 山野愛子亭の入口右手にスタンド灰皿があり、その脇でホオズキが色づいていました。

【142ページ】強いられた技術革新

【142ページ】強いられた技術革新 一次会15名(男子8名、女子7名)、たばこを吸うのが男子3名だから喫煙者率は20%でした。たばこの銘柄は、メビウス2人、ラーク1人なので国産のJTシェアは66.67%でした。二次会は8名でたばこを吸う男子が3名だったので、喫煙者率は37.5%、三次会の焼肉屋さんでは、6名の参加者で喫煙者男子が2名、喫煙者率は33.3%でした(JTシェアは100%)。

一次会15名(男子8名、女子7名)、たばこを吸うのが男子3名だから喫煙者率は20%でした。たばこの銘柄は、メビウス2人、ラーク1人なので国産のJTシェアは66.67%でした。二次会は8名でたばこを吸う男子が3名だったので、喫煙者率は37.5%、三次会の焼肉屋さんでは、6名の参加者で喫煙者男子が2名、喫煙者率は33.3%でした(JTシェアは100%)。

最近、喫煙所で一服していますと、電子タバコ系を手にしている男女が必ずいるようになりました。私も時々いただいています。将来的に、急成長する兆候があるようで、たばこを吸うという景色が変わりそうですですね。

最近、喫煙所で一服していますと、電子タバコ系を手にしている男女が必ずいるようになりました。私も時々いただいています。将来的に、急成長する兆候があるようで、たばこを吸うという景色が変わりそうですですね。

【133~134ページ】

【133~134ページ】 ▶︎今度の転居先は、伊勢佐木町まで徒歩10分ほどくらいの静かな街です。関内、赤煉瓦倉庫、元町、中華街までも徒歩で行けますから、散歩コースには事欠かないと実感しました。

▶︎今度の転居先は、伊勢佐木町まで徒歩10分ほどくらいの静かな街です。関内、赤煉瓦倉庫、元町、中華街までも徒歩で行けますから、散歩コースには事欠かないと実感しました。