本書は文庫本で再発売と同時に2014年に購入した。

雨のことばと情緒、文化を学べる1冊で、日本語への敬意を感じとることができる優れた書籍である。

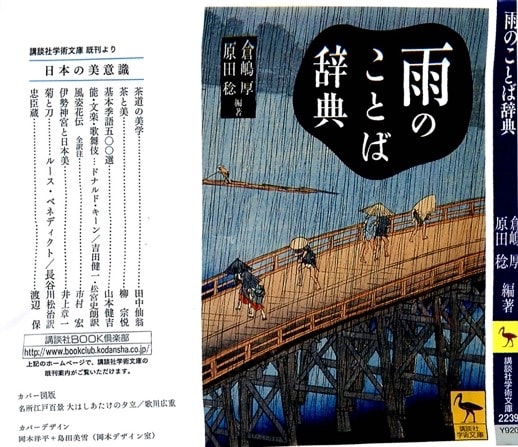

(広重の作品を表紙に用いている 急な雨にあわてている様子がイキイキと表現されている)

誰でもそうだろうが子供の頃から何をするにも「雨の日」、「雨以外の日」の過ごし方が異なっていた。何度も軒下に「テルテル坊主」を吊るしたものである。当然、童謡などでも雨を歌った作品が多く、いずれも心に染みたものである。「雨」、「あめふり」、「テルテル坊主」、「かたつむり」、「カエルの合唱」、「雨降りお月さん」などは簡単に思い出す名曲である。

この辞書には、雨関連のことばをだけを網羅し、季節ごとに掲載されているが、加えてその言葉に関連した俳句も併記され、巻末には「季語」が紹介されている。

編者の一人倉嶋氏(1924-2017年)は理学博士。気象庁防災気象官、主任予報官、鹿児島気象台長、NHK解説委員などを歴任。気象放送の発展に力をつくした方。歌心もかなりのものと推察できる。

雨にまつわる言葉1190余を収集した辞典。気になった言葉をちょっと調べる。気まぐれに開いて、未知の雨の表現に出会う。そんな利用に丁度良い文庫版の辞書。

一つ一つの項目が解説というよりも随筆調になっている。雨は私たちの生活に多くの影響を及ぼすだけに著者の心情を反映した記載、添えられた俳句の一句が好ましい。

日本語には雨の表現のみならず神羅万象を適切に表現した言葉がたくさんある。日本語の発展の中で短歌や俳句が果たした役割はとても大きい、と思う。

その事象に興味や関心が高いほど、ことばは細分化していく、という。それだけ日本人は自然の移ろいを大事にし、「雨に関心」を持ってきて広範に言語化した、ということ。

雨は恵みをもたらし、また災いも連れてくる。日本で生活する以上、雨に関心を持たざるを得ない。

比較したわけではないが英語などの他の言語に雨に関連した言葉はどれだけあるのだろうか??