〇三井記念美術館 『茶の湯の美学-利休・織部・遠州の茶道具-』(2024年4月18日~6月16日)

同館の「茶の湯」展覧会は、久しぶりのような気がして調べたら、2022年の『茶の湯の陶磁器~“景色”を愛でる~』以来、2年ぶりだった。大河ドラマ関連展や明治工芸もいいけれど、やっぱり、同館コレクションの深みと厚みを感じるには、スタンダードな「茶の湯」展が一番だと思う。本展は、利休・織部・遠州3人の美意識を、利休の「わび・さびの美」、織部の「破格の美」、遠州の「綺麗さび」と捉えて構成されている。

展示室1の冒頭には、伝・利休所持『古銅桃底花入』。桃底 (ももぞこ)は、細口で、耳がなく、高台がなく、畳付の部分が内側に丸く窪んだ、無紋のものをいうらしいが、ネットで検索した画像よりもずんぐりと小型で、首のまわりに簡素な雲紋が刻まれている。いかにも利休好みらしい、無駄を削ぎ落した黒の美学。長次郎の『黒楽茶碗(銘:俊寛)』の黒もひたすら美しい。同じく長次郎の『黒楽口寄香炉』(伝・利休所持)は、カヌレみたいで美味しそうだった。

それから、伊賀の花入があると思ったら『伊賀耳付花入(銘:業平)』だった。昨秋、五島美術館の『古伊賀 破格のやきもの』展で見たものだ。正面向きは砂っぽいざらざらした印象なのに対して、裏側はつるっとしていて釉薬の色の変化がよく分かる。『伊賀耳付水指(銘:閑居)』は、タヌキか子グマか、茶色い毛並みの動物がうずくまっているような印象。

『大井戸茶碗(銘:須弥、別名:十文字)』は、古田織部が、大きすぎる井戸茶碗を十字に割って切り詰めたと言われるもの。レーザーカッターもない時代に、そんなことができるのか? 逸話としては「破格」だが、真上から覗き込むと、補修の跡が抽象絵画の小品のようで愛らしい。小堀遠州箱書を持つ『高取面取茶碗』は、黄味がかった、とろりとした肌合いで、なるほど「綺麗さび」とはこういうものか、と納得する。本展のポスターやチケットは、「わび・さび」の『俊寛』、「破格」の『十文字』、「綺麗さび」の『高取』という3つの茶碗を縦に並べた楽しいデザインになっている。

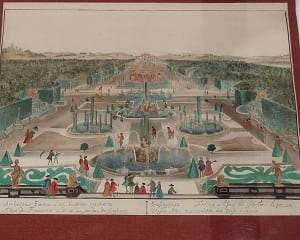

展示室2は、国宝『志野茶碗(銘:卯花墻)』の指定席。展示室3(如庵茶室)は、織田有楽関連の茶道具で統一されていて、2月に見たサントリー美術館の展示を思い出す(三井記念美術館は「織田有楽」呼びなのだな)。展示室4は、利休の美意識「わび・さび」特集で、利休の消息・ゆかりの茶道具などが勢ぞろいしており、『聚楽第図屏風』も久しぶりに見ることができた。この1室は全て撮影OKという大盤振る舞い。律義に全展示品を撮影していた男性は研究者だったのだろうか?

続いて織部の美意識「破格の美」だが、私は志野・織部よりも伊賀・信楽に心が躍る。『伊賀耳付花入(銘:夜叉神)』も出ていた。遠州の美意識「綺麗さび」のセクションには、マルチな才能を発揮した文化人らしく、墨蹟・絵賛・短冊・消息など、茶道具以外にも多様な作品が並んでいた。遠州自筆の和歌色紙(自詠および古歌)4点は初公開だという。

連休の最終日、中年のご婦人が娘くらいの連れに蘊蓄を語っていたり、微笑を絶やさない西洋人の中年カップルがいたり、客層を観察するのも面白かった。

中国の視聴者レビューサイト「豆瓣」で、2022年ドラマの最高得点を獲得した作品だが、なんとなく自分の好みでないような気がして手を出さずにいた。今年4月、『甘くないボクらの日常~警察栄誉~』のタイトルで日本向けのDVD-BOXが発売されたが、ラブコメ路線を想像させる宣伝ビジュアルに対して、いや、そういうドラマじゃないし、という不満のコメントをSNSで見かけた。それで、逆に興味が湧いて、視聴を始めたのである。

中国の視聴者レビューサイト「豆瓣」で、2022年ドラマの最高得点を獲得した作品だが、なんとなく自分の好みでないような気がして手を出さずにいた。今年4月、『甘くないボクらの日常~警察栄誉~』のタイトルで日本向けのDVD-BOXが発売されたが、ラブコメ路線を想像させる宣伝ビジュアルに対して、いや、そういうドラマじゃないし、という不満のコメントをSNSで見かけた。それで、逆に興味が湧いて、視聴を始めたのである。