■竹中大工道具館 企画展『鉋台をつくる-東京における台屋の成立と発展』(2024年3月2日~5月19日)+常設展

先々週、仕事で広島に行った帰りに自費で神戸に1泊して、半日だけ遊んできた。目的の1つめは、以前から行きたいと思っていたこの施設を訪ねること。新幹線の新神戸駅を出て徒歩3分くらいの位置にある(ただし新神戸駅前の導線は慣れないと分かりにくい)。

どこかのお屋敷みたいな門を入ると、ガラスの壁面に黒い瓦屋根を載せた、大きな平屋の建物が目に入る。地上は1階だが地下は2階まであって、天井の高い展示スペースが設けられている。床や天井には良質の木材が豊富に使われていて、木の匂いが心地よい。もとは神戸市内の別の場所にあったが、2014年に現在地(竹中工務店本社跡地)に新築・移転してきたとのこと。

1階ホールでは「鉋台(かんなだい)をつくる」と題した企画展が開催されていた。木材の表面を滑らかにする鉋(かんな)は、刃物の鉋身と木製の鉋台から成る。鉋台のほうが消耗が激しいので、台屋という専門職人が昭和の頃まで活躍していた。本展では、名人と言われた伊藤宗一郎さん(1922-2017)が店主をつとめていた三鷹の「やまあさ伊藤商店」の店内が再現されていて興味深かった。このお店、ホームページを見つけたが「最終処分セール」をうたっているので、まもなく閉めてしまうのかもしれない。ひとくちに「鉋」と言っても、実にさまざまな形態があることも初めて知った。

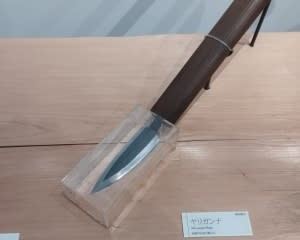

常設展にはいろいろ見どころがあるが、企画展の流れで、つい鉋が気になってしまう。今のような台付き鉋が大陸から伝わったのは室町時代とあったと思う。それ以前、木材の表面を滑らかにするために使われていたのは、槍鉋(やりがんな)。

または釿(ちょうな)。実際に釿(ちょうな)で仕上げた板も展示されていたが、鉈彫りの仏像を思わせるようなデコボコが残っていた。

平安~鎌倉の絵巻物によくある建築風景(というか、絵巻物をもとに再現されたもの)。

このほか、名工・西岡常一氏の技術ノートがあったり、鋸(のこぎり)の名工が刀匠みたいに顕彰されていたり、体験展示も豊富で楽しかった。また来よう。

■神戸市立博物館 企画展『コレクション大航海 蝦夷発→異国経由→兵庫行』(2024年2月10日~3月17日)

同館が有する豊富な古地図コレクションから、蝦夷地(北海道)の古地図を紹介する。日本の存在が西洋世界に知られるようになっても、蝦夷地は、島だったり半島だったり、無視されたり、楕円形をしていたり、妙に巨大だったり、なかなか全貌が明らかにならなかった。あわせて、江戸時代の異国趣味に基づく洋風画、工芸、のぞきからくりなども展示。あまりお客さんは入っていなかったけれど、私は好きなテーマなので楽しかった。

館内のおしゃれカフェ『TOOTH TOOTH 凸凹茶房』に初めて立ち寄る。『聖フランシスコ・ザビエル像』をモチーフにしたポップな紙製コースターを貰ったんだけど、ポップ過ぎて、ちょっと写真を上げるのをためらっている。