〇大阪中之島美術館 『日本美術の鉱脈展:未来の国宝を探せ!』(2025年6月21日~8月31日)

縄文から近現代まで、日本美術のいまだ知られざる鉱脈を掘り起こし、美しい宝石として今後の日本美術史に定着していくことを目標とする展覧会。山下裕二先生の監修である。

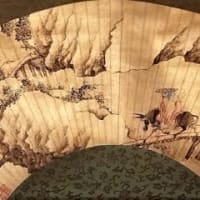

冒頭は蕭白の『柳下鬼女図屏風』で、蘆雪、若冲など「奇想の画家」の作品が並ぶ。いきなり伝・岩佐又兵衛筆『妖怪退治図屏風』があって、しかも撮影可なのに歓喜。この展覧会、けっこう写真の撮れるものが多かった。若冲は『乗興舟』も(今年はすでに3回くらい見ているが、何度も見ても好き)。

次のコーナーには、なんだかカラフルで巨大な屏風(八曲一双)があってびっくりしながら近づいたら、若冲『釈迦十六羅漢図屏風』のデジタル推定復元作品だという。昭和8年(1933)に府立大阪博物場(戦前、大阪にあった総合文化施設)に展示されたが、その後、行方不明となり、戦火で焼失したと考えられている作品である。図録に掲載された1枚のモノクロ写真をもとに、2022年から2024年にかけて、TOPPAN株式会社の木下悠氏の主導で復元が行われた。最終的にはデジタル復元だが、実際に絵具を調合してみるなどアナログの技術も大いに活用されたという。いわゆる「升目描き」の手法を用いているのだが、復元された「今出来」の状態を見ると、升目のタイルらしさが際立つ。紙の上にタイル画を再現したかったのかなあ、と改めて思った。

若冲といえば、白い象さん。

この豚鼻の茶色い動物は何だろう? 気に入ってしまった。

次室に入ると、金地に墨画の二曲屏風が2つ。おお!先ごろ発見された応挙と若冲の競作屏風である。応挙(右)が『梅鯉図屏風』、若冲(左)が『竹鶏図屏風』。それぞれの作者を尊重してか、本展図録では「一双」の扱いにはなっていない。応挙と若冲の競作ということで、もの珍しさからの関心を集めていたが、実は作品としてとてもいいと思う。それぞれ全力で描いていて(若冲のニワトリの羽色の豊かさ=墨画なのに、とか)しかも互いを邪魔してないのだ。いったい注文主は誰なのか、二人を前に並べて注文したのか、など、いろいろ想像力を刺激された。応挙の落款に「天明」という文字が見えたので、そうか、江戸では蔦重が活躍している頃(まさに大河ドラマと同時進行の時代)、京都ではこんな作品が制作されていたんだな、としみじみ感慨に耽る。本作品の制作事情については、図録にもいろいろ考察が載っていて面白かった。

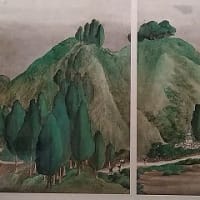

続いて室町水墨画。山下先生の「推し」である式部輝忠、雪村などの作品が並ぶ。もうひとり、霊彩の『寒山図』は展示替えで見られなかったが、図録で確認すると、五島美術館で見たことがあるものだと思う。

素朴画と禅画には「つきしま」と「かるかや」。『つきしま(築島物語絵巻)』が全面展開に加えて、長谷川巴龍筆『洛中洛外図屏風』(山下先生お気に入りのゆるい洛中洛外図)を久しぶりに見ることができて歓喜。歴史画は、菊池容斎の『呂后斬戚夫人図』と『阿房宮』が見たかったなあ。所蔵元の静嘉堂文庫ではあまり展示される機会がないので。

ここで順路は中間地点というか、窓のある開放的なロビー(?)に到達する。この空間に展示されていたのが、加藤智大による『鉄茶室徹亭』(てってい、と読むのかしら)と山口晃による『携行折畳式喫茶室』。山口さんの作品には笑ったけど、鴨長明の方丈とか松浦武四郎の一畳敷とか、先達がたくさんいそうな気がする。

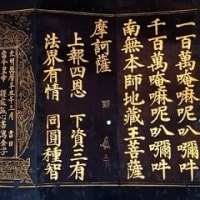

幕末から近代へ。狩野一信の『五百羅漢図』、工芸の宮川香山、安藤禄山、生人形の安本亀八など、ああ、山下先生が推してきた作家たちだ、と何度も納得した。笠木次郎吉も嬉しかったが、図録の巻頭文によると、山下先生が笠木次郎吉を意識したのは、2018年、横浜市歴博の『神奈川の記憶』展であるとのこと。これは私は見ていないのだ。そして牧島如鳩『魚籃観音像』の前で、私は手を合わせて涙を流しそうになった。山下先生がこの作品に出会ったのは、2009年、三鷹市美術ギャラリーの『牧島如鳩展』だという。ええ、私と同じじゃないか!この作品は、小名浜漁業組合の所蔵だったが、いろいろあって(図録に詳細あり)足利市民文化財団に移管された結果、2011年の東日本大震災で被災せずに済んだ。私は美術ファンとして作品の無事を喜ぶ。しかし観音は、むしろ津波に流されてしまいたかったんじゃないかなと思って、描かれた観音の顔をつくづく眺めた。

最後は縄文土器と現代美術を一緒に。会田誠『電信柱、カラス、その他』は、縦3メートルを超える巨大な屏風で、一見、抒情的な筆致なのだが、よく見ると、このぼんやりした空の下に広がる地獄図が想像できて身震いする作品。慌てて、可愛い縄文土器の印象をよく目に焼き付けて、会場を離れた。