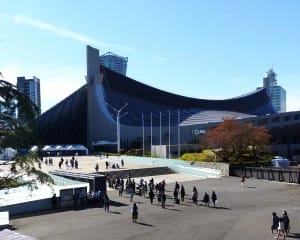

〇SOI(スターズ・オン・アイス)Japan Tour 2022 東京公演(2022年4月10日 13:00~、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの観戦記事は、昨年のNHK杯以来であるが、その後の全日本選手権、北京五輪、世界選手権は、もちろんテレビやネットで観戦していた。この間の出来事について言いたいことはいろいろあるが、全て胸の奥に封じて、久しぶりのアイスショーを楽しんできたことを報告する。

出演者は、宇野昌磨、鍵山優真、友野一希、島田高志郎、田中刑事、ネイサン・チェン、ヴィンセント・ジョウ、チャ・ジュンファン、樋口新葉、河辺愛菜、三原舞依、宮原知子、紀平梨花、アリサ・リウ、ペアのクニエリム/フレイジャー、アイスダンスのチョック/ベイツ、ホワイエク/ベイカー、小松原美里/小松原尊、村元哉中/髙橋大輔(かなだい)。

東京公演最終日は、三浦璃来/木原龍一(りくりゅう)組がエントリーしていないのが残念だったが、それでもペア+アイスダンスが5組! かなだい人気の余波かもしれないが嬉しい。カップル競技にはシングルとは違った魅力があるので、もっと日本のアイスショーで海外の超一流選手の演技が見られるようになってほしい。今回、私はホワベイの燕尾服プロ「Black and Gold」が特に眼福だった。

そのほか、このショーを見に来てよかった、としみじみ思ったのは、ヴィンセント・ジョウ「Lonely」、チャ・ジュンファン「Boy with a star」(韓国語の曲)、宮原知子ちゃん「スターバト・マーテル」。しっとり系の曲と滑らかスケーティングが私の好みなのだ。ヴィンスは、イーグルでゆっくり円を描くだけの動作が、なぜこんなに心を打つのか。白シャツ衣装のチャ・ジュンファンは、輝くような王子様オーラ。知子ちゃんは、裾丈長めの白いワンピースで、中世カトリック教会の荘重な聖歌で滑る様子が神々しかった。

宇野昌磨くんが久々の「グレスピ(Great Spirit)」だったのも嬉しかった。ネイサンの「ロケットマン」は、ショーナンバーらしく、バク宙も入れてくれるサービスぶり。ええ~私は「The ICE」で変な仮装で出てきたネイサンの印象が抜けないのに、どうした、この隙のないカッコよさは。

前半の最後に、この公演の前に引退・プロ転向を発表していた宮原知子ちゃんのトークショーの時間が設けられており、共演者が日替わりでインタビューアーをつとめたらしいが、この日は高橋大輔さんが登場。冒頭で「トークは上手くないんですけど」と言っていたけど、昨年のNHK杯で、りくりゅうや宇野昌磨くんへのインタビューがとても面白かったのを会場で見ていたので、いやいや何を謙遜しているか、と思った。あまり話上手でない知子ちゃんの緊張をほぐして、うまく話を引き出していた。この二人、同じ干支で12歳差と聞いて驚いたのと、高橋さんが盛んにカップル競技に誘うのが微笑ましかった。知子ちゃんの演技後には、宇野昌磨くんと鍵山優真くんから花束贈呈もあり。

なお、公演最終日の前日にアリサ・リウが引退を発表。公演後に田中刑事くんも引退を発表した。オリンピック・イヤーって、こういう節目の年になるのだな、と感慨深い。

今回、出費を抑えて一番安いB席(南側2階)にしたので、スケーターの姿が小さく、群舞だと見分けもつきにくかった。しかしリンク全体が視界に収まるので、動きの魅力がテレビよりずっと分かりやすい。また、照明の効果で、スピンや決めポーズのスケーターの影が大きく逆さにリンクに映るのが、ディズニー映画か何かのようで、うっとりした。