〇国立文楽劇場 令和2年錦秋文楽公演(2020年11月21日、14:00~、18:00~)

・第2部『新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)・野崎村の段』

好きな作品は何度聴いてもよいものだが、今年2月に東京国立劇場の公演でも聴いていたことを実はすっかり忘れていた。新型コロナが拡大する前の最後の公演で、もう遠い昔のことのように思われる。東京では、睦太夫+勝平→織太夫+清治→咲太夫+燕三+燕二郎のリレーだったが、今回は織太夫の位置に呂勢太夫が入った。どちらにしても豪華な顔ぶれ。床に近い右端区画の席が取れたこともあって、耳の幸せを堪能した。切で登場した咲太夫は、8月の病気休演の後遺症を微塵も感じさせない、凛とした声の艶と品格に聴くほうの背筋が伸びる思いだった。特におみつの老母(病気で死期が迫っている)の、敢えて声を張らない、気力だけで命を保っているようなセリフは、鬼気迫るようだった。

燕三、燕二郎の三味線のツレ弾きも華やかで楽しく(燕二郎さん頑張った!)、終盤はすっかり床に気をとられて、お染の母役で蓑助さんが登場したのに全く気付かなかった。人形はおみつを清十郎、お染を一輔。私は、かつて吉田和生さんの遣うおみつの初々しさと愛らしさに刮目した記憶があるのだが、今回はその和生が久松の父・久作役で、時の経過を感じてしまった。

・『釣女(つりおんな)』

独身の大名と太郎冠者が妻を求めて西の宮の恵比須神社に参詣する。大名は美しい上臈を釣り上げるが、太郎冠者は醜女を釣り上げてしまうというドタバタ劇。狂言『釣針』をもとにした舞踊曲の翻案で、狂言独特のセリフまわしや所作が面白い。狂言は久しく見ていないなあ。また見たいなあ。

・第3部『本朝二十四孝(ほんちょうにじゅうしこう)・道行似合の女夫丸/景勝上使の段/鉄砲渡しの段/十種香の段/奥庭狐火の段』

私は「奥庭狐火の段」が大好きなので、とにかくこの段が舞台に掛かると万難を排して見に来ている(視覚的なケレンが多いので「聴く」ではなく「見る」がふさわしい)。結果的に「十種香」と「狐火」ばかり見ていて、作品全体のストーリーを把握していない。今回初めて「似合いの女夫丸」「景勝上使」「鉄砲渡し」を見ることができた。「景勝上使」では、長尾謙信のもとに嫡子景勝が将軍後室の上使として現れ、景勝の(つまり自分の)首を渡せと迫るとか、「鉄砲渡し」では、将軍暗殺に使われた鉄砲を花守りの関兵衛に托して犯人詮議を命じるとか、ケレン味たっぷりの筋立てであることが分かり、これが最後にどう回収されるのか、とても気になっている。2001年頃には通し上演の記録があるようだが、ぜひまたやってくれないかなあ。

「狐火」がスペクタクルで楽しいことは異論がない。異変を告げる狐火。宙に浮かぶ諏訪法性の兜。とびまわる四匹の白狐。八重垣姫はもちろん勘十郎さん。床は織太夫+藤蔵+寛太郎。千変万化する三味線の音(しかもツレ弾き)も聴きどころ。しかし派手な舞台につられて、客席から拍手が起こるのが早すぎる。私は第3部も比較的、床に近い席に座っていたのだが、最後の語りと三味線は万雷の拍手にかき消されて全然聞こえなかった。藤蔵さんノリノリだったのに残念。オペラみたいに演奏終了まで拍手を我慢せよとは言わないが、最後まで曲を聞きたかったなあ。

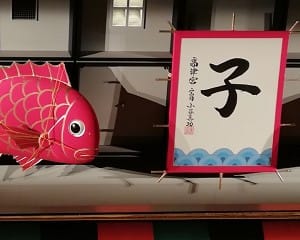

11/28補記:1階ロビーに飾られた巨大なカシラ。早くマスクが取れますように。