今朝、起床した時(4時30分)の気温は27℃だった、窓を開け放した状態でこれだから今年いちばんの高温・・、いよいよ本格的な夏の到来ですか~。

さて、一年ほど前のブログで「百花繚乱のソプラノ歌手たち」と題して投稿したことをご記憶だろうか・・。

そして、つい最近、新たなソプラノ歌手を発掘したので一部重複するけど改めて記録しておこう。

テレビの故障による買い替えに伴い、内蔵された「You Tube」にリモコンで簡単にアクセスできる様になってからおよそ一年、あらゆるクラシック音楽が手軽に聴けるようになって、ちょっと大げさだが「狂喜乱舞」状態になり、今でもその余波が続いている(笑)。

たとえば、昔から大好きなモーツァルトの宗教曲「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ K165」は「ソプラノ歌手と小編成の管弦楽団」という素朴な組み合わせだが、日本ではそれほどポピュラーな曲目ではなくどんな演奏会でもプログラムに入っているのをこれまで見たこともないし、聞いたこともない・・。

ところが、「You Tube」のテレビ画面でこの曲を検索してみると、ずらりとこの曲のアルバムが登場してくるから驚く。

欧米ではこういう曲目が中世風の素敵な小ホールで、まるで当たり前のように数限りなく演奏されていることに少なからずショックを受ける。日常的に宗教音楽がとても身近に鑑賞されているのだ!

延々と続いてきた伝統に深く裏打ちされた西欧の「精神文化」は、急に成金になった国々や科学技術がどんなに進展した国であろうと、 揺るぎない堅城を誇っている ような気がする。

で、たくさんのソプラノ歌手たちの歌唱を次から次に楽しませてもらったが、その中でも特上だと気に入ったのが次の2名の歌手。

「Stefanie Steger」(ドイツ)

はじめて聴く歌手だったが、声の張りといい、伸び具合といいたいへんな逸材ですね、おまけに見てくれもいい。もう、ぞっこんです(笑)。

そして、次は「Arleen Auger」(アーリーン・オジェー)

いかにも落ち着いた佇まい、自信に満ち溢れた表情のもと、その揺るぎない歌唱力に感心した。こんな歌手がいたなんて・・、大発見である。

急いでネットでググってみると、エ~ッ、1993年に59歳で鬼籍に入っていた! ガンだったそうでまだ若いのに・・。

ほかにもありまっせ~。

歌劇「死の都」(コルンゴルド作曲)はそれほど有名ではないが、その中の曲目「マリエッタの歌~私に残された幸せは~」は名曲中の名曲で、何度聴いても胸が熱くなる。

この一曲だけで「死の都」の存在価値があると思えるほどで、ほら、歌劇「カバレリア・ルスティカーナ」だってあの有名な「間奏曲」で持っているのと同じようなものかもね~。

で、「マリエッタの歌」も演奏会のプログラムに頻繁に登場しているようで、次から次にいろんな歌手が楽しめる。

シュワルツコップ、ミゲネス、オッター、そして日本人の「中江早希」も十分伍しているので楽しくなる。

名前は不詳だがこの歌手も大変良かった。

こうして、次から次にお気に入りのソプラノ歌手たちがタダで発掘できるのだから、もう時間がいくらあっても足りない(笑)。

そういえば、昔の演奏会のプログラムは「ソプラノ」が中心だったんですよねえ。

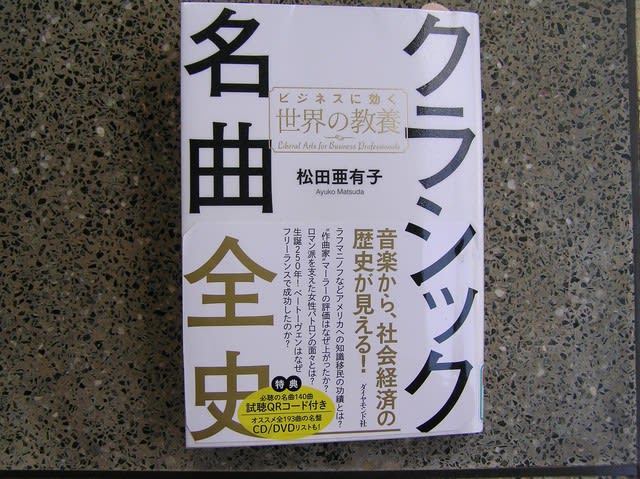

裏付けるために、「クラシック名曲全史」にあったプログラムを引用しよう。

✰「1783年のモーツァルトの音楽会のプログラム」

いわば240年前の「音楽会」の演目なので極めて珍しいが、モーツァルトは1791年に35歳で亡くなったので、換算すると27歳のときの演奏会になる。

ウィーンで開かれたそのときの演奏会のプログラムの内容はこうだ。

1 序曲「ハフナー」交響曲

2 オペラ「イドメネオ」よりアリア(ソプラノ)

3 ピアノ協奏曲K415(モーツァルト演奏)

4 オペラのシェーナK369(テノール独唱)

5 「ポストホルン」セレナードの協奏曲楽章

6 ピアノ協奏曲K175(モーツァルト演奏)

7 オペラ「ルーチォ・シッラ」よりアリア(ソプラノ)

8 モーツァルトのピアノ独奏

9 オペラのシェーナK416(ソプラノ独唱)

10 終曲(序曲の終楽章)

解説によると、当時の音楽会の目玉演目はいつも声楽であり、注目されるのも声楽家たちだった。

1番と10番はオーケストラだけの演奏で、まだ電気も発明されておらず普及していない時代なので1曲目の序曲は開幕のベル代わりであり、最後の10曲目にあたる終曲は終了の合図だった。

つまり交響曲はベル代わりで「前座」のようなものでありコンサートの華は歌曲だった。

とまあ、コンサートの華が歌曲だったということに大いに興味を惹かれる。人の声(ボーカル)は昔も今も変わらない「最高の楽器」なのでしょうね。

我が家の音楽鑑賞においても中心となるのはやはりボーカルだが、その再生は簡単そうに見えて実はオーディオ機器の弱点を洗いざらい白日の下にさらけ出す手強い難物でもある(笑)。

そして、つい最近発掘したのが「レグラ・ミューレマン」(スイス)で、グリーク作曲「ソルヴェイグの歌」(歌劇ぺールギュント)が惚れ惚れするほどいい! ほかにも「モーツァルト」の歌曲なども れっきとしたレパートリー と来ている!!

今や各種演奏会に 引っ張りだこ だそうだがたしかに非の打ち所がない歌唱力と容姿に毎日ウットリ~(笑)。

それにしても、ひところでは夢想だにしないほどの「音楽をタダで聴ける夢のような時代」が実際に現実のものとなりましたね。

これも「You Tube」のおかげです・・、仕組みを考え付いた人たちに足を向けて寝れませんな(笑)。

おっと、最後に・・、オーディオのことだけど「192KHz」のハイレゾで「You・・」を聴いてるけど、CDと何ら遜色(そんしょく)を感じませんよ~。

クリックをお願いね →