作家の「村上春樹」さんが書かれた文章の中に次のような一節がある。

「死んだ人や動物に対して、僕らがしてあげられるほとんど唯一のことは忘れないで覚えておいてあげることです」。

日頃から気に入った言葉や文章に出会うと、こまめにメモしているがこれはその中でも筆頭候補である。

私事でまことに恐縮だが9年前の9月に94歳11か月で大往生した母のことを今でもときどき憶い出す。

享年としてはまあ不足はないにしても、いろんな方の話を伺うと「生きているうちにああしてあげればよかった、こうしてやればよかった」と悔いが残るそうで、逝った年齢には関係なく子供というものは親のこととなるといつも後悔するものらしい。

昨日も寒風の中を二階のベランダで目を瞑って日光浴していると、何とはなしに母のことが偲ばれてふと思い出したのがモーツァルトの「ホトホンせれなード」事件。

経緯を記してみよう。

もう30年前ぐらいになるだろうか、NHKのBSハイの深夜番組でオペラを放映していた。長大なオペラの場合、3分程度の幕間休憩というのがあり、そのときに間奏曲として演奏されている曲目が実に心に沁みてきた。

こんこんと尽きせぬ泉が湧き出てくるようなごく自然な楽想で、これは絶対にモーツァルトの作品だと確信したが、如何せん曲名が分からない。

普段はそのまま聞き流して忘却の彼方になるのだが、あまりに強烈に印象に残ったので地元のNHK放送局に、放送があった時間帯をもとに問い合わせてみたところ、当然、すぐに曲名が判明するわけでもなく、ご親切にも「後日、返答します」ということになった。

当時は仕事に追われる毎日で残業続きのため家を留守にすることが多かったが、NHKからの回答を受けてくれたのが同居中の老母だった。

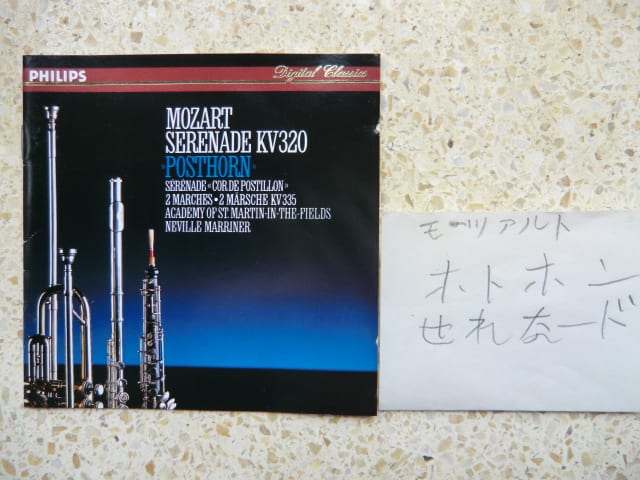

「NHKから電話があったよ」と、帰宅後に母からメモを渡され、そこに書いてあったのが「モーツァルト ホトホンセレナーど」。

「ウ~ン、ホトホンとはありえない言葉で、これではちょっと分からないなあ!」と、ため息をもらしつつ、もうはっきりと覚えていないがきっと自分で再度NHKに問い合わせたと思う。

そして、ようやく具体的に判明した曲名が「セレナード第9番ニ長調 K.320 ポストホルン」。

急いでネヴィル・マリナー指揮のCDを取り寄せて聴いてみたところ、気に入った間奏曲に該当する部分は、同セレナードの第3楽章「Concertante(Andannte grazioso)」(9.02分間)だった。

「モーツァルトの音楽、ここに極まれり」と、胸を打たれるほどの旋律で、これを聴くと「ホッ」として、心痛、愁いなどあらゆるマイナスの心理状態をはるかに超越させてくれる心境になる。音楽の効用はいろいろあるんだろうが、これが一番である。

昨日(25日)の夕方はこのCDを聴き耽った。当時の(母の)不自由だった手で書かれた「金釘流の文字」(画像右下)も今となってはたいへん懐かしい思い出だ。よくぞ捨てずにこれまで保管しておいたものだと我ながら感心する(笑)。

終わりに、冒頭の話に戻って人間はすべて生命に限りがあるが、自分が逝った後に身内を除いてどれだけの人の記憶に残っているかと考えると何だか儚くなる。

このブログだって遅かれ早かれ店仕舞いのときがきっとやってくる。

せめて、「そういえば、昔、モーツァルト狂いでオーディオに随分熱心な奴がいたなあ~」と、ときには思い出してくれる人が一人でもいてくれたら本望だが、はたして?(笑)

この内容に共感された方は励ましのクリックを →