皇居乾通り(都心観光シリーズ(1))を通り抜けた後、竹橋のパレスサイドビルのカフェで一休み。コーヒーだけの昼飯の後、国立近代美術館での棟方志功展(12月3日まで)を観た。

あの棟方志功も、初期にはまともな(?)版画を作っていた。やれば出来るじゃん??

「藻草の柵」字も絵も、既にしっかり棟方している。

「観音経曼荼羅」既に豊満な女性像。

平日の午前中とあって、会場にはお年寄りパワー溢れる。じっとなかなか動かないお爺さんや、慎重にスマホを構えるお婆さんが流れを留める。

東北経鬼門譜。東北の飢饉の悲惨な有様、鬼門仏が自分の身を削って衆生を救う姿。

「二菩薩釈迦十大弟子」の連作で、右側が「須菩提(しょぼだい)」

これが、須菩提の版木。

「この「二菩薩釈迦十大弟子」は、下絵も書かず、短時間で彫り上げたとの逸話が知られているが、何枚ものスケッチがあり、構想段階で長考した跡が残っている」と説明にあった。

宮沢賢治の「雨ニモマケズの柵」

うっすらと色が付いて、これもいいね!

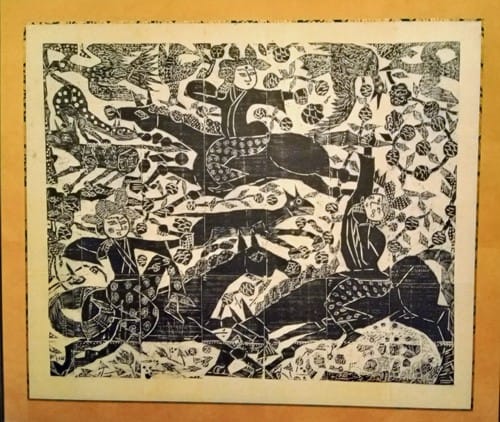

「華狩頌(はなかりしょう)」狩りのポーズだが、弓矢は持っていない。心で花を狩り、美を射止めるの意。

そういえば、子供の頃に、このような包装紙か紙袋を見たような気がする。こういった物で、棟方が私の心に沁みついてしまったのかも。

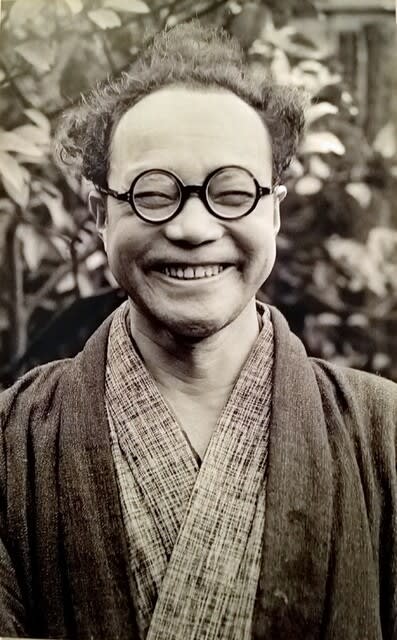

あのド近眼の眼鏡。版木に目をこすりつけんばかりにして、彫る天才・棟方の姿が浮かぶ。

いい笑顔ですね!

日本の版画人口は世界的に稀なほど多い。年賀状や、学校教育の影響もあるが、棟方の影響も大きいだろうと思う。

3階(?)に上がり、日差しが熱い大きな窓から椅子に座ってしばし外をみる。

所蔵作品展「MOMATコレクション」

驚きの具象画「原田直次郎《騎龍観音》1890年」や、東山魁夷の「1947年の第3回日展で特選受賞の《残照》」など見どころは多い。

今回作品を見ながら、私はながらく、「萬鉄次郎」を「まんてつ・じろう」と読んでいたし、ビルの上で手をあげた水着の女性を見て、作者「古賀春江」を女性だと思っていたことを思い出した。

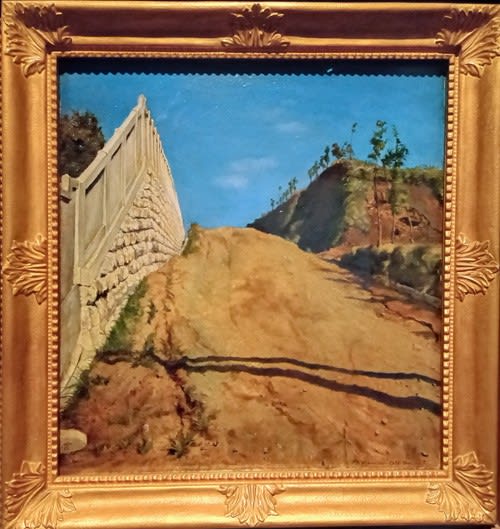

岸田劉生《道路と土手と塀(切通之写生)》1915年、だけをご紹介。力強い!

「MOMATコレクション」も忘れずにご覧あれ。