伝染性単核球症または伝染性単核症とは、主にEBウイルス(エプスタイン・バール・ウイルス・EBV)の初感染によって生じる急性感染症。

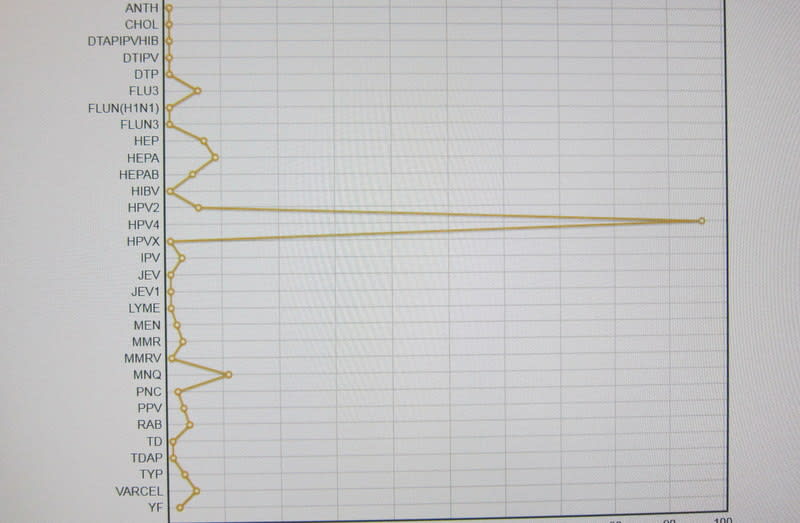

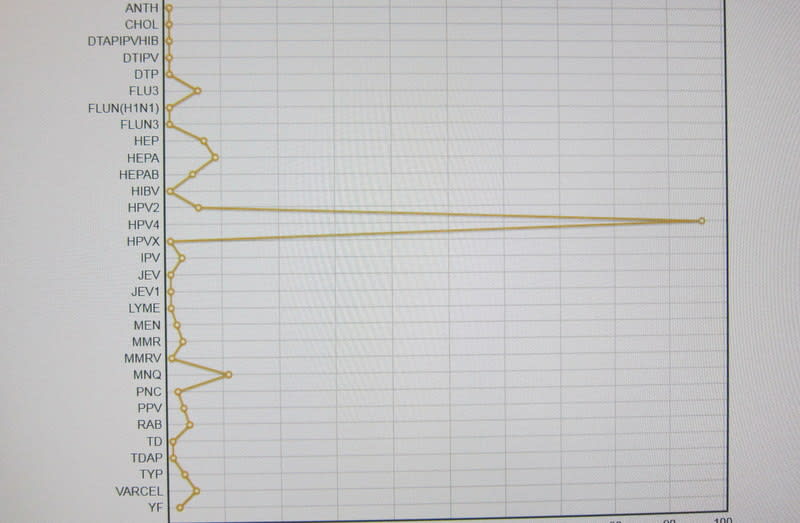

ガーダシルで96件の報告があります。EBウイルスは慢性疲労症候群との関わりが疑われているウイルスです。

また、ガーダシル後の慢性活動性EBウイルス感染症が、アジア系アメリカ人の被害者1人に報告されています。

伝染性単核球症または伝染性単核症とは、主にEBウイルス(エプスタイン・バール・ウイルス・EBV)の初感染によって生じる急性感染症。

ガーダシルで96件の報告があります。EBウイルスは慢性疲労症候群との関わりが疑われているウイルスです。

また、ガーダシル後の慢性活動性EBウイルス感染症が、アジア系アメリカ人の被害者1人に報告されています。

ワクチンの被害のサイトでは、コメントでこのCease療法を推薦する人がたくさんいます。

自閉症の治療に効果があったようです。

ホメオパシーですが、オーソモレキュラー療法でサポートするということです。

そのサポートは、ビタミンC、マグネシウム、亜鉛、魚油だけということです。

ホメオパシーは、プラセボ効果以上のものがないと思っていますが、

Sanevaxにホメオパスの方が、3分の1にしか効果がなかったと書いています。

サポートとしてサプリを摂ったのが効果があった可能性もあります。

正規のホメオパシーのレメディには、化学的には、成分はゼロになるまで希釈しています。

ホメオパシーで完治するかは、永遠の謎です。

アレルギーの本から

牛乳に含まれるラクトース(乳糖)は、小腸で作られる酵素、ラクターゼによって分解され、

グルコースとガラクトースになり、

グルコースは、小腸から吸収され、

ガラクトースは、便として排出されます。

ラクターゼの量が足りないと、ラクトースは分解されずに大腸までいき、

そこで腸内細菌によって、ガス、酸、他の刺激性の物質となり、

腹部の膨満感や水様の下痢となります。

果物に含まれるフルクトース(果糖)は、分解されずに吸収できる大きさですが、

小腸から吸収されるルートが二つあって、

その1つは吸収がとても遅いけれど、常時、吸収できるルートで

もう1つは、吸収がとても速いけれど、グルコースがないと働かないルートです。

フルクトースは吸収されずにそのまま大腸にとどくと、

腸内細菌の悪さを引き起こし、水素ガスを発生させたり、もし大腸にすでに疾患がある場合は

それを悪化させるということです。

スクロース(砂糖)は、十二指腸(小腸の最初の部分)で作られるスクラーゼという酵素で分解されて、

フルクトースとグルコースになります。

このうちのフルクトースが大腸まで届くと、おならと下痢の原因となります。

糖の吸収に必要な酵素、ラクターゼとスクラーゼは、小腸で作られますが、

過度の下痢の後は、これらの酵素も流されて、しばらくは酵素が無い状態となっていますので、

過度の下痢の後は、糖類の摂取には注意してください。

アレルギー専門医師が一番信頼している検査は、

食物経口負荷試験

です。

これは、医師か栄養士の指導の下に行うことが推奨されています。

簡単にいうと、主な食物の摂取を中止してから、1つずつ食べ初めて、症状がでるかどうかみるということです。

皮膚を使ったスクラッチテストやプリックテストでは、皮膚で反応しても、

食べて反応するかは確実にはわからないとうこと。

また、遅延型フードアレルギー検査では、IgGを測定していますが、

IgGには4種類あって、実際にどのIgGが関わっているのかもわかっていません。

そして、タンパク質は、調理により構造がかわり、また、消化によっても構造がかわりますので

どの程度正確に食品と反応するかがわからないということもあります。

IgGの結果と、食物経口負荷試験の結果を比べて

偽陽性、偽陰性もあるということです。

遅延型フードアレルギーの結果は、腸がリーキーかどうかの判断には使用できるようです。

そして、高い値を示したものは、普段よく食べているもので、

実際にそれが何かのアレルギー反応を起こしているのかどうかはわからないということです。

食物不耐性と多発性硬化症(MS)

何人かの医師は、MSと食物不耐性の関係を調査しようと、

MSの患者の、腸での酵母の異常増殖と疑わしい食物を除去して、症状が緩和したと報告している。

ただし、MSでは寛解の期間があるのが普通なので、実際の効果であったかはわからない。

他には、チョコレートを大量に食べると症状が悪くなるという報告がある。

ただ、食べてから症状が悪化するのに1週間かかることもあり、観察が難しいということ。

ある医師は、MSと副鼻腔炎との関連を指摘している。

副鼻腔炎に関与する細菌の表面ペプチドが、ミエリンの塩基性タンパク質の一部と同じである。

イギリスの医師でMS患者を抗生物質で治療している例があり、よい結果を得ているということ。

(Dr David Wheldon, Bedford Hospital)

食物不耐性の章に、「過換気症」について書いてありますが、

この過換気症の症状は、子宮頸がんワクチン被害者の症状と驚くほど重なっています。

これは、食物不耐性の症状にも似ており、誤診される可能性があるということです。

Vaersのレポートで、過換気症は、ガーダシル126例、サーバリックス26例、

日本でもサーバリックス7件、ガーダシル4件の報告があるようです。

症状としては

脳と神経系:偏頭痛、頭痛、記憶障害、現実感覚喪失、混乱;不安、鬱;緊張;めまい;パニック;幻覚;幻視;ムードスイング;恐怖症;昏迷;痙攣:悪夢なでで目が覚める;突然死への不合理な恐怖

耳:耳鳴り;回転性めまい(転びそうになる);大きな音への過敏;近くの音が遠くに聞こえる

目:かすみ目、複視;明るい光への過敏

呼吸:息切れ;胸の締め付けや痛み;頻発するため息やあくび;のどの渇きやせき;喘息のような発作;のどに何か詰まっているような感覚

心臓:異常な心拍;胸の痛み

消化系:胃痛;膨満感;げっぷ;間欠性の下痢

筋肉:突然の脱力;振戦、収斂;眠るときの大げさな収斂;こむら返り;筋肉痛、腕や手が凝っている

一般:舌、唇、指先、足の指がしびれたり感覚喪失;悪寒、発汗、紅潮;血液循環の不良(手や足が冷たい);疲労:失神;口の周りが緊張した感じ、のどが圧迫されている感じ、飲み込むのが困難;声がかれている;顎の下が腫れる(腺が腫れている)

これらの症状が、食物不耐性であるケースも

あるいは、呼吸が浅いために過換気症となっているケースもあるということです。

アメリカの被害者のお母さんから

ステロイドでの治療で改善し、その後、治療前よりも悪化した場合、

病原体による感染があるかどうか調べたほうが良いとメールいただきました。

アメリカの患者さんでよくみられたのは、

バルトネラ、ボレリア(ライム病) 、マイコプラズマ、バベシアだったそうです。

|

概要 |

乳児期に発症する突発性発疹の原因ウイルス。2歳頃までにほとんどの乳児が抗体陽性となる。不顕性感染は20-40%と報告されている。初感染以降は持続潜伏感染状態となり断続的に唾液中から排泄される。 |

|

関連疾患 |

突発性発疹、まれに脳炎、脳症。壊死性リンパ節炎。臓器移植患者における再活性化による感染症、エイズ患者における全身性の感染症など。 |

の可能性もあるということです。

正確な検査は、専門の病院でないと難しいです。

もし、細菌の感染がわかり抗生物質を使用する場合は、狭域抗生物質にして、

腸内や他の部分の細菌叢を守ってください。

平成27年6月24日

○溝口委員長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、何か御 質問あるいは御意見はございますでしょうか。

○今村委員 前回のときにもお尋ねしたと思うのですが、 HPV ワクチンの健康被 害につい ての請求件数と支給・不支給の状況を教えていただきたい。 特に、前回からの変化といい ますか、そういったことについて。

○齋藤健康被害救済部長 それでは、 HPV ワクチンに係る支給・不支給の決定状況です。 平成 27 年 5 月末までの支給・不支給決定事例につきましては、支給決定が 18 例、不支給 が 9 例です。請求者が子宮頸がんワクチンを原因として請求しているものの件数は、これ も平成 27 年 5 月末現在ですが 90 件となっております。

○今村委員 これは 1 年間ということですか、今までの累積ということですか。

○齋藤健康被害救済部長 累積です。

中略

○溝口委員長 どうぞ。

○栗原委員 昨年のこの場でもお尋ねしたかと思いますが、サーバリックスですが、添付 文書の改訂でギラン・バレー症候群と急性散在性脳脊髄炎が追加されたというのが、一昨 年の 3 月 に あ り 、昨年のこの場でギラン・バレー症候群 の 支給決定 が 1 件あるというお話 を聞きました。その辺り、添付文書に書いてあって、一般的に考えれば、その患者が請求 すればよほどのことがなければ通るだろうと私は思うわけです 。 安全部のほうのお話にな ると思いますが、ギラン・バレー症候群と急性散在 性脳脊髄炎の副作用が疑われる症例と して挙がっているのが何件あるのかというのが 1 つと。それから、救済のほうでの決定事 例についてギラン・バレー症候群 1 件という以前の御報告を頂きましたが、その後、増え ていますか、というお尋ねをさせていただきます。

○俵木安全管理監 安全部担当の俵木です。ギラン・バレー症候群等の現在までの副反応 の報告件数ということですが、申し訳ございません、今年の 1 月 31 日現在の数字しか手 元にございませんので、それで報告させていただきますと、ギラン・バレー症候群につい ては 20 件、急性散在性脳脊髄炎 については 12 件の報告を頂いております。

○鬼山健康被害救済部次長 救済制度のほうですが、ギラン・バレー症候群ないし急性散 在性脳脊髄炎につきましては、昨年と変わりなくギラン・バレー症候群の 1 件だけが決定 しているという状況です。

○栗原委員 ありがとうございます。私が去年の夏ぐらいの段階で副作用症例を調べたと きが合計で 23 ぐらいだったので、トータルで 10 件ほど増えている、しかしながらこの決 定事例の中でギラン・バレー症候群の 1 件しかないという。これも昨年の会議の発言と重 複することではありますが私の認識として繰り 返しお話したいのは、これほど明確な、添 付文書に記載のあるものですら、申請がどれぐらい上がっているのかはお尋ねしていない のですが、決定が 1 例しかないまま推移しているという、ここにはやはり、この副作用情 報の収集に関わった、あるいは患者の診療に関わった医療機関の医師の方たちの救済に対 する認識の、私に言わせれば、甘さというか、無関心というか、言い過ぎかもしれません が、もっと積極的にその関わられた医療従事者が救済のことを念頭に患者の負担軽減を、 ということを認識しておられればいまだにギラン・バレー症候群が 1 件しかないと いうこ の数字はかなり変わっていくのではないかと。ここの数字にも現状、制度利用、この制度 の広報をはじめ、先ほど御報告いただいたとおり、非常に努力していただいていろいろ進 展はあるわけですが、今、社会問題化しているこのワクチンの救済についてこのような状 況であるということは、やはりこれを 1 つの具体的な事例として今後の制度運用を考えて いく材料だろうと思うわけです。ついては、制度運用に当たっておられる PMDA に対して このたった 1 件しか決定が出ていない現状、つまり、大方の患者が申請に至っていない可 能性が示唆されるわけです が、その辺のギャップを何とか埋めるすべはないのでしょうか というお尋ねを最後にさせていただきます。

○重藤理事 救済制度、広報が不十分であるということについては私ども、理解はしてお りまして、医療従事者に正確な制度と状況を説明することがやはり、地道ではありますが、 今後ともしっかりやっていければと思っています。そういうことで私どもはいろいろ今、 私が、国立病院の病院長会議とか、いろいろ出て制度の説明などをやって、それから、出 前出張のいろいろな所で活用くださいということを言って。そうしたら、こういった事例 を含め先生方 が、要するに、注意すべきことについて、やはり個別に先生方にお願いする ということも、整理をさせていただきながらその広報のやり方も、要するに、出前出張で 行って喋るべき内容についても、今後、頂いた意見を基に個別に、もっと具体的なことで この制度が生かされるようなことでやっていきたいと思っているところです。

○栗原委員 具体的なお願いとしてですが。ギラン・バレー症候群、 ADEM 、この 2 つにつ いて 副作用 報告 32 に対して決定が 1 だという、この事実を医薬食品局に上げていただい て、さらに、そこを経由して健康局にも伝えていただ くということは、恐らく、何もでき ないことではなくて、その情報を提示することが暗に、ここを何とかしたいという制度運 用元の思いが行政に伝わるのではないかと思いますし、このワクチンに関しては事業接種 の時代がありますから、そのときは市町村が当然噛んでいますから、この制度のことは一 応ホームページ上その他で広報されてはいるのだけれども個々の患者にとってはそうはな っていないという、そこを指摘する意味でデータを関係部局に是非提供していただきたい と思います。 また、この 32 件の症例は企業報告で上がってくるわけでしょうから、 その報告に関わ った 人 た ち、 MR な り 、そ の 人 たち を 通 じた 手立 て は 何か な い のか 、そ の 関 係の コ メ ント を何か頂けたらと思うのですが。

○池元救済管理役 栗原委員の御指摘につきましては、当然、厚生労働省本省と定期的に 意見交換をしておりますので、そういった場所を通じて、 数の整理をした上でお示しし、 対策を検討してもらうということを やらせていただければと思います。 それと、 MR を 通 じ た医 療 関 係者 へ の 制度 周知 の 関 係に つ き まし ては 、 日 薬連 の 御 協力 を頂きまして今年度より MR を介して医療関係者へパンフレットを配布するということを 機関決定していただいて、関係者に既に配布したところです。そういった意味で MR の方 が、例えば副作用情報の収集とか、そういったことで医療機関に行った際にパンフレット を配布して医療関係者の方にもお示ししていただくという新たな動きはしようということ で考えており、既に実施しているところです。

○溝口委員長 前におっしゃった、部門間の連携の推進というのがありましたが、今まで は救済業務から安全部のほうへの流れが強かったようですが、逆も今後も考えていただき たいと思います。

○矢倉委員

救済基金がもともと出来た理由は、 1 人で も多くの薬害被害者を救ってあげ ようという、そういうところから救済基金法が生まれたと思うのです。それで、だんだん と年がたつに連れていろいろと制約が大きくなってきているように私は思います、例えば 子宮頸がんについても 1 か月以上の入院のあれがなければ通らないとか。単純に考えてみ ますと、ワクチンを打たなかったら何の症状も起こっていないはずですよね。ワクチンを 打ったがためにいろいろな症状が起こって体に障害が起きて病院に申請している、その事 実、やはりそういう根本的なことから考えていただく必要があるのではないかと思います。 それともう 1 つ、うがった考え方をするならば、この判定部会で、これとこれとこれと これとこれとがなければ救済しないでもいいのではないのというような変な基準を設けた りして患者を落としていくというようなことがなされてはいないかと。被害者、私も元の スモンの被害者ですから、そういうことに対しては非常に危惧を感じております。ですか ら基本に戻って、救済業務委員会は 1 人でも多くの薬害被害者を救済するのだという立場 に戻って考えていただきたいと思います。以上です。

中略

○水澤委員

私も 10 年以上判定調査会ですか、そこに在籍して、それから、部会でお手 伝いするように言われてお手伝いしているのですが、今のお話のように、例えば 1 か月入 院しなければいけないということは全くないです。入院相当でいいということです 。例え ば肝機能障害等でも GPT などの 3 桁の上昇があれば入院相当と認めるといった形で、患者 の救済のほうにグッと傾いた、どちらかというと、実際の基準よりも救済のほうに傾いた 判定をしていることがほとんどです。それは、現在、部会長は飯島先生でしょうか、昭和 大学の名誉教授の皮膚科の先生ですが、公開の議事録にそれが書いてあるかどうか分から ないのですが、いつもそういう判定になります。救済する方向でいきましょうという形に なっておりますので、そこについては徹底されているかなとは、一応思います。 それからもう 1 つ、ヒューマン・パピローマウイルスの場合はやはり大変難しい問題が あるのだろうと思います。現在、別の委員会があって、私はそこはよく分からないのです が、ワクチンとその副作用と思われる症状の検討をいろいろやっていらっしゃると聞いて いますが、今、お話を伺って、部会に出てくるのが少し遅いのかもしれません。たまに出 てくることがありまして、私も 1 つ担当したことがあるのですが、これは、 ADEM という ようになっていない形で上がってきました。私は何とか、これは ADEM という理解はでき ないかということで資料請求を 行うなど、そのように努力はしています。新たに出てきた 資料を拝見して、それは多分、明日でしょうか、会で議論されるのだと思うのですが、資 料請求等も含めて、全て全員が救済の方向でやっていることは間違いないと思います。な かなか、資料が十分に上がってこなかったり、既に、検査等もしていなくて判断できない ような場合があるわけですが、その場合は先ほど申し上げたような形でやっておりまして、 飯島部会長の下で、判断としては患者さんに不利益がないような形のほうになっています。 よろしいでしょうか。私の立場から一応一言ご説明いたしまし た。

ポッツとエーラス・ダンロス症候群(EDS)タイプ3とマスト細胞活性化不全が関係しているという記事です。

ロイド・フィリップス博士も、ポッツと診断されたガーダシル副反応患者に、エーラス・ダンロス症候群(EDS)タイプ3または過剰運動症候群(関節が異常に動く)が、本人あるいは家族に観察されたことを報告しています。

また、ポッツを食事で治した女の子エラも、エーラス・ダンロス症候群(EDS)タイプ3とマスト細胞活性化不全の診断を受けています。

イタリアの被害者手記にありました、

砂糖除去、グルテン除去と、ヒスタミン除去が大切です。

栄養士に相談される方は、ヒスタミンの除去が必要である可能性を伝えてください。

(GAPSダイエットは、発酵食品を利用するので、そのままでは有効ではないと思います。)

2015 Sep 21. pii: S0889-1591(15)30020-9. doi: 10.1016/j.bbi.2015.09.013. [Epub ahead of print]

Infection-triggered disease onset, chronic immune activation and autonomic dysregulation in CFS point to an autoimmune disease directed against neurotransmitter receptors. Autoantibodies against G-protein coupled receptors were shown to play a pathogenic role in several autoimmune diseases. Here, serum samples from a patient cohort from Berlin (n=268) and from Bergen with pre- and post-treatment samples from 25 patients treated within the KTS-2 rituximab trial were analysed for IgG against human α and β adrenergic, muscarinic (M) 1-5 acetylcholine, dopamine, serotonin, angiotensin, and endothelin receptors by ELISA and compared to a healthy control cohort (n=108). Antibodies against β2, M3 and M4 receptors were significantly elevated in CFS patients compared to controls. In contrast, levels of antibodies against α adrenergic, dopamine, serotonin, angiotensin, and endothelin receptors were not different between patients and controls. A high correlation was found between levels of autoantibodies and elevated IgG1-3 subclasses, but not with IgG4. Further patients with high β2 antibodies had significantly more frequently activated HLA-DR+ T cells and more frequently thyreoperoxidase and anti-nuclear antibodies. In patients receiving rituximab maintenance treatment achieving prolonged B-cell depletion, elevated β2 and M4 receptor autoantibodies significantly declined in clinical responder, but not in non-responder. We provide evidence that 29.5% of patients with CFS had elevated antibodies against one or more M acetylcholine and β adrenergic receptors which are potential biomarkers for response to B-cell depleting therapy. The association of autoantibodies with immune markers suggests that they activate B and T cells expressing β adrenergic and M acetylcholine receptors. Dysregulation of acetylcholine and adrenergic signalling could also explain various clinical symptoms of CFS.

Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

テニスプレイヤーの、ヴィーナス・ウィリアムさんは、2011年に、自己免疫疾患のシェーグレン症候群と診断されたあと、動物性食品をやめ、カロリーと砂糖の摂取を制限し、病状をコントロールしているということです。

このダイエットは、身体の中の炎症を抑えること、そして、この病気がエネルギーを吸い取ることを抑制するのに良いということでした。

HPVワクチン後にシェーグレン症候群と診断された女の子は、Vaersでは、ガーダシル5件、サーバリックス3件、日本でもサーバリックス2件の報告があります。

副反応の症状を抑えることに、食事が大切であることがよくわかります。

シェーグレンの症状は、ウィキペディアへのリンク

ドライアイ

ドライマウス

虫歯、口内炎、舌の平坦化

その他の臓器の疾患多種類あり

英文の治験報告

ガーダシルの有効性を確認する治験フェーズ2が日本で行われていたようです

1回目の接種から30ヶ月後まで、抗体価が保たれるかどうかの試験だったようです。

結果が2009年に提出されていますので、2006年に接種されたようです。

場所はどこか不明ですが、8箇所。

人数は、ガーダシル接種が82人、プラセボが25人、

年齢は、9歳から17歳で、平均年齢が12歳です。

どうやってリクルートしたのか気になります。

英文へのリンク

トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングに含まれる)

砂糖

白いパン

チーズバーガー

アルコール

オメガ6脂肪酸 (オメガ3とのバランスが悪いと、炎症を促進させる)

牛乳

味の素(グルタミン酸ナトリウム)

グルテン

2月以降、マーズさんとの手紙のやり取りはやめていたのですが、

先週、再開しました。

チアミン欠乏症として治療を受けた女の子たちの数人に、遺伝子テストをした結果、

チアミントランスポーター遺伝子に、変異が見つかったということでした。

サンプルの数がまだ少ないため、まだ結論は出ていません。

もし、研究している先生がいれば、伝えてください。

以下は、マーズさんからのメールの部分です。

We have learned more recently, a few of the girls who had side effects, who also were measured and treated for thiamine deficiency, have recently taken some genetics tests. All have mutations on the thiamine transporter gene. Haven’t written about it yet. Would like to do a larger study, but need the resources. An interesting finding though.

c