昨日、寺庭婦人研修旅行で山梨県に行って来た。

山梨ってさ、何時も通過点で訪れたのは初めてなんだよね。

勝沼のワイン工場見学、そしてこの日のメインであるぶどうの寺として有名な大善寺参拝、そして富士宮方面に向かってホテル鐘山苑での昼食、富士花鳥園訪問の行程だった。

↑白百合醸造株式会社にてワイン製造過程を見学。

これはワインタンク。

↑ワインセラーに案内されたら、こぉんな箱を発見!

そうそう、中央自動車道勝沼ICを下りて勝沼に入った途端ビックリしたよ。だって、家と言う家の庭にぶどう棚があるんだもん!

今や、日本国中何処に行っても街の顔が同じになりつつあるでしょ。新しい家は地域性を感じさせない同じデザインだし、郊外に行けば全国展開の量販店が顔を並べる。

でも、この勝沼には地域性を感じ、久々に街の顔を見た気がして嬉しかったな~。

そして、白百合醸造から10分ほど走って真言宗智山派大善寺へ。

↑拝観受付所の上にはぶどう棚。

↑大善寺は山の中腹にあるので、参道は石段になっている。

石段を半分まで上ったあたりで立派な山門が見えて来る。

↑この山門は仁王門。

仁王像が睨みを利かせつつ三宝を守護しておられる。

↑それにしても、メヂカラ強いな・・。

↑木鼻の獅子がカッコエエ!

●大善寺縁起●

養老二年(718年)僧行基が甲斐の国を訪れた時、勝沼の柏尾にさしかかり、日川の渓谷の大石の上で修行したところ、満願の日、夢の中に右手に葡萄を持った薬師如来が現れました。行基はその夢を喜び、早速夢の中に現れたお姿と同じ薬師如来像を刻んで安置したのが今日の柏尾山大善寺です。

以来、行基は薬園を造って民衆を救い、法薬の葡萄の作り方を村人に教えたので、この地に葡萄が栽培されるようになり、これが甲州葡萄の始まりだと伝えられています。

(大善寺HPより抜粋)

↑国宝薬師堂。

1286年(弘安9年)建立。元寇の数年後に建立されたそう。

山梨県内最古の建物で、屋根は檜皮葺。

薬師堂内は、秘仏の薬師三尊像が安置されるお厨子(国宝)を中心に、両脇を鎌倉時代の日光月光菩薩像、その周囲に同じく鎌倉時代の十二神将像などのお像が配されている。

↑鎌倉時代、運慶快慶の兄弟弟子である蓮慶による日光月光両菩薩。

お身体が黒いのは、金箔が剥げて漆の色が出たのか、それとも護摩火にあぶられ黒くなった信仰焼けなのか。

何れにせよ、この両菩薩、ご住職が力強く太鼓を叩きながら読経を始めるや、まるで法力を得たかのように玉眼の眼があやしく光り出した・・。

山門の仁王像と言い、此処のみ仏の眼光は鋭い。

何故だろう・・・修験の寺だからかな・・。

↑境内の様子。

↑参道から眺めた風景。

拝観を終えたところで、大奥さまがお茶のご接待をして下さった。

↑お茶のご接待と言っても、出して下さったのはワインだが・・(汗)

何と自家製ワインで、さっきのワイナリーで試飲したワインよりもずっと美味しく、思わず駆けつけ三杯してしまったカメ・・恐縮です。

辰巳啄郎さんも、此処のワインにすれば良いのに・・なーんて。

↑客殿から眺めることが出来る庭園は江戸時代(寛永末)に造園されたもので、高野山の普門院、鳥取の興禅寺と共に江戸時代の日本の三名園と言われている。

手前に見える丘(?)は亀だって。

飾り気のないお人柄の大奥さまとの歓談は楽しく、もう少しゆっくりしたかったものの時間が押して来たので、大善寺を後にすることに。

ご住職とツレアイが仲良し(笑)ってことで、葡萄やらワインやらと沢山のお土産を頂戴してしまった。

本当にありがとうございました。

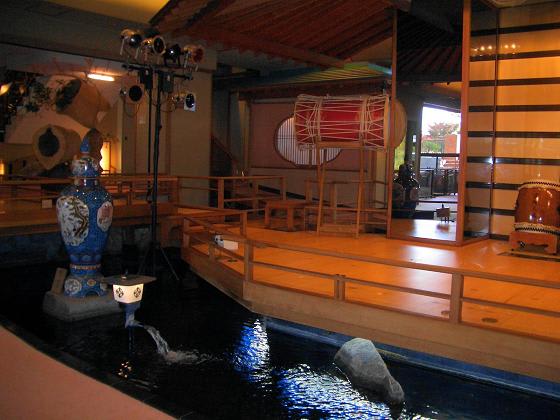

勝沼から40分ほど走ったところの鐘山苑へ。

此処は2万坪(ワオ!)の庭園が売りのホテル。

↑お料理は出汁が利いた薄味で、どれも美味しかった。

施設も庭園も立派な宿だけど、此処ってあまり好きじゃない。

おもてなしの心全開の従業員、うざっ!夢を売ると勝手に思い込んでるディズニーランドと同じ臭いがするんだよ。

此処に泊まったら逆に疲れちゃうな、自分。

鐘山苑を出て、最終地となる富士花鳥園へ。

↑割と地味めな入り口。

この富士花鳥園は、主にベコニアの栽培と猛禽類の飼育に力を入れているらしい。

↑中に入るや、受付のところにフクロウが二羽。

あまりにジッとしているので、最初は置物かぬいぐるみだと思ったよ。目がクリックリで可愛い!

写真が撮れなかったので、富士花鳥園サイトから頂戴した写真で代用。

何種類ものフクロウ、ミミズク、コノハズクを見た後に奥の扉を開いたら・・・

↑そこはベコニアが彩る楽園だった。

↑このような大輪のベコニアが沢山!

パッと見はバラかボタンで、ベコニアの概念を覆されたって感じ。

ウチのベコニアなんて、雑草の間から気弱そうな花を咲かせているから、雑草もろとも刈られてしまうんだよ~。←お前がガサツすぎる

↑ベコニアの回廊。

↑ベコニアに囲まれながら、お茶や食事も楽しめる。

↑ベコニアの隣には、フクシアが沢山!

「女王様の耳飾り」の異名を取るフクシアだけあって、芸術的な形をしている。

・・・と、そんなこんなで本日の全行程終了。

初めての山梨を、このように楽しめたことに感謝。

ご同行の皆さま、ありがとうございました。

そして、行基開山の古刹の魅力を教えて下さった大善寺ご住職と、心づくしのご接待をして下さった大奥さまとお嬢さまに心から感謝いたします。

そのお嬢さまが寺の跡を継がれるそうで・・・ウチと同じじゃん!

何か嬉しい♪

あ、それと、美味しいワインを頂いたのは良いのだけど、何せ空きっ腹だったもので意外に回ってしまったカメ、ご朱印代を払い忘れると言った失敗を演じてしまった!

す、すみませんっ!