今日は、自分が生まれて小さい頃まで育った町に行く用事があり、懐かしさのあまり昔通った幼稚園に行ってみた。

カメご生誕の地(笑)は、かの慈覚大師円仁(平安時代生まれ、後の天台座主)と同じ栃木県壬生町。

此処は、戦国時代に壬生氏が壬生城を築き、その城下町として栄え、江戸時代には日光街道の宿場町として栄えて来たふる~い町。

住所表記が「甲乙丙丁」で、割と最近まで「丙」が使われており、「甲」「乙」は今でも使われている。

その他には「本丸」「大師町」「表町」「横丁」などがあって、如何にも城下町。

そして寺の数も多い。

盆中にもなると、町中をスクーターに乗った坊さんが行き交うのだそうな。

カメは、その中の浄土宗興光寺「月かげ幼稚園」に通ってた。

この園庭に立ったのは、幼稚園児以来のこと!

庭にはお掃除の方がいらしたので、ちょっと訊ねてみたら、園庭も園舎も多少の改築はしているものの、昔とほぼ変わらないとのこと。

へ~、園庭ってこんなに狭かったんだ~。

あの時は走っても走っても・・と広く感じていたけれど。

園舎も狭っ。

それにしても懐かしい!

あの頃は(も?)食が細くて体格のよろしくない子供だった。

それでも、女の子よりも男の子と気が合って、園の帰り道に興味本位で蟻を食べてみたり(ツ~ンと渋い味がした)、農業用水用の井戸を覗き込んだり、道端の猫の死骸をツンツンしたり・・・と、そんなことばかりしていた。

そんなカメを見るに見かねてなのか、母親がヤマハオルガン教室に通わせたが、それがイヤで仕方なくて、コタツからわざと右腕を下にして飛び降りて目論み通りに捻挫、晴れてヤマハ退会。

中々剛の者であったよのぅ・・・園児のくせして。

その頃仲が良かったのは、自宅の隣の兄弟、道を挟んで向かい側の三兄弟、そしてちょっと離れた場所の大きな農家の息子で、男児ばっか。

いたずらと観察が遊びだったなぁ。

それから、自宅からフッ・・と姿を消して家族中が大慌てで探し回ったことが2度あったそうで、その2度とも子供の足で歩いて10分くらいの所の寺の境内で一人楽し気に遊んでいたそう。

その寺は、真言宗智山派興正寺で、現在は深い付き合いのある寺。

この興正寺境内の観音堂で、かの三浦哲郎夫人が小さい頃に雨露を凌いでおり、その情景は小説「忍ぶ川」に登場する。

40年も昔の思い出の地に佇んでみても・・・・寺と言う環境も、やってることも、今と大して変わんない。

園児のままの40代なのか、自分。

相当にキモイぞ。

第5講座ともなれば、いよいよクライマックス・・・みたいな。

で、ドド~ン!と来たよ・・・・で、今回のお題は

(両界曼荼羅のうち)金剛界曼荼羅

兎角、曼荼羅と言うと曼荼羅=図説みたいに受け取られ、人生曼荼羅だのと一般用語としてまで使われているが、空海が唐より請来した両界曼荼羅のこと。

釈迦の教えが仏教となり、小乗・大乗とに展開し、大乗仏教が更に展開し金剛乗となり、それが密教へとつながって行き、その密教で最も大切なのが曼荼羅。

↑胎蔵界曼荼羅

↑金剛界曼荼羅

両界曼荼羅は「胎蔵界曼荼羅」「金剛界曼荼羅」が一対を成しており、胎蔵界は「大日経」を金剛界は「金剛頂経」から成り立っている。

前回の「胎蔵界曼荼羅&大日経」の講義は、「へへっ。ちょいと楽勝かもぉ~♪」などと余裕をかましておったが、今回の「金剛界曼荼羅&金剛頂経」は・・・・・。

(沈黙)

ツレアイにも「金剛界は難しいよ~。胎蔵界のようなわけには行かないよ~。」と、さんざ驚かされておったが、まさにその通り。

胎蔵界は慈悲を表し、金剛界は智慧を表すのだが、この智慧とは釈迦の悟りであり、世界で最も硬く尊いものである。

つまり、金剛界曼荼羅は釈迦が苦行に苦行を重ねてやっと辿り着いた悟りを教示しようって代物なのだ!

これが難解でなくて何であろう!

で、解った範囲で簡単にまとめてみると、

密教の基本的な考え方として「不二(ふに)」と言うものがあり、それは「相反するものは本来ひとつである」なる考え方。

聖と俗など。表裏一体なんてのもそうかな。

不二と同様の言葉に「即」があり、カメがだ~い好きな「煩悩即菩提」も不二の考え。

そして、聖と俗のように隔絶したものと言えば御仏と人であり、隔絶した御仏と人がひとつのものになるための実践=不二の実践が金剛頂経に説かれており(「五相成身観」)、それを大日如来を中心とした御仏の相互関係図で解き明かしたのが金剛界曼荼羅。

※「五相成身観」とは釈迦の悟りの物語であり、悟りを得ようとしていた釈迦の下に一切如来なる御仏が現れて悟りを得るための秘訣を説き、その遣り取りが経典となっている。そして、最後に釈迦は「一切如来と我は同一である」と言う不二の思想に行き着き、それが悟りとなる。

講義中、不ニの思想が教えられた時、即座にこれを思い出した。

「真夏に真冬を感じる。それが俺のやり方だ。」

by Jimmy Page

おおっ!これぞまさしく不ニの実践ではないか!

そうか、JimmyPageの音楽の源は密教にあるのだ!

・・・なんつって。

・・・にしても、難しいなぁ。でも、難しいからこそ惹きつけられる。

ついウカウカと看過しちまった!

今年の「後七日御修法」の大阿闍梨は智山派から出たんじゃないか!

●●●●●

「後七日御修法」と書いて「ごしちにちみしほ」と読む。

これは、弘法大師空海が、承和元年(834年)正月8日から14日までの七日間、宮中真言院にて玉体安穏・鎮護国家・五穀豊穣を祈願する修法を執り行ったのが始まりで、その後今日までの1200年近く続いている真言宗最高の大法。

明治16年の正月から、場所を宮中真言院から東寺の灌頂院に移し、現在に至る。

カメは今から11年前に、この御修法を観に行ったが、平安時代にスルリと入り込んだかのような光景が続いて溜息の連続だった。

御修法は観られないものの、道場である灌頂院に入場される各総本山山主の列が素晴らしい。

詳しい名称は分からないが、露払い役の僧侶、山主の法衣が入っているであろうと思われる箱を捧げ持つ僧侶、山主、山主に朱塗りの傘を差しかける僧侶、その他数名の随行僧侶がひとつの総本山の列で、それが15総本山分の15列が延々と続く。

随行の僧侶達はみな紙製マスクみたいなもので目から下を覆っており、その姿がこれから厳かな修法に臨むぞとでも言いた気な凛とした空気を振りまく。

そして、開白(かいはく。初日のこと)には、宮内庁より天皇の御衣を携えた勅使がやって来る。

御衣は菊のご紋入りの唐櫃に納められてから灌頂院道場に運ばれ道場内の壇上に安置され、玉泰安穏の加持を受けるのだ。

↑勅使の北所長(宮内庁京都事務所長)から御衣を預かる阿部大阿闍梨

御修法について簡単に箇条書きすると、

・玉泰安穏・鎮護国家・五穀豊穣を祈願する。

・御修法は、両界(曼荼羅)の金剛界と胎蔵界とを隔年毎に

主本尊とする。

・御修法に使うものは、

両界曼荼羅

真言密教の神々(五大尊・十二天)を描いた仏画

密教法具

※ 例えば、両界曼荼羅は9世紀末のもので、密教法具の中

には唐時代のものもある。

・三密加持

身(しん)・・手に印を結ぶ

口(く)・・口で真言・陀羅尼(だらに)を唱える

意(い)・・心に仏の姿を観想する。

観想の行き着く先は行者と仏の合一達成で、その時行者は即身成仏する。

つまり、宇宙の全ての仏を降ろして国家の安泰を祈るのだ。

これぞ密教中の密教!

秘法中の秘法!

実際、ご祈祷が終った後の道場に案内されると、院内は護摩火や香木を焚いた匂いで満ちており、薄暗い中で毘沙門天の瞳が怪しく光っていた。

平成も20年を過ぎた現在、3年周期でどんどん様変わりして行く世の中にあって、未だ鎮護国家の加持祈祷を行っていようなどと知っている人は少なかろうと思う。

土台、祈祷で国を守ろう・保とうって発想が皆無だろうなぁ・・・アレは高度医療や核兵器がなかった時代の話、と思ってるよねぇ。

しかし、どんなに時代が変わっても、頑としてあり続けるのだよ。

で、冒頭に戻るが、

御修法は、真言宗各派総本山(または大本山)の山主ら15人が出仕し、その中の最高位の大阿闍梨は毎年の順番制になっている。

で、今年は智山派総本山智積院の化主さまが当番だったわけだ。

15年に一度だよ、オリンピック周期も干支も超えた長いスパン・・・次は15年後、カメ還暦寸前の歳じゃないか。嗚呼!

今年初の「カメ見聞録」カテゴリ記事だろーか。

近頃「美味い!」と評判の蕎麦屋に行ってみた。

場所は、2006年元旦に鹿沼市と合併になった旧粟野町の、現在鹿沼市粟野で、元は他市町村なだけに遠かった~!(此処板荷も同じ)

最短距離を走っても50分掛かったで。

ま、多少遠い方が気分転換になって良いけど・・。

↑県道15号線は通称鹿沼~足尾線。

標識通りに突っ走って足尾に行こうかと思っちゃったよ。エヘヘッ

↑しかし、途中で鹿沼~足尾線から左折し(嗚呼!断腸の思い)、それから更に10キロほど進んだ所に目的地はあった!

その名は「たろっぺ茶屋」。

それにしても、アーティスティックな店構えだなぁ・・・見れば見るほど色々なオブジェに囲まれている。

↑店に入ると、直ぐに熱いお茶とお通しが運ばれて来た。

お通しは大根の煮付けと浅漬け2種類、嬉しいね~。しかし、このお通しにお茶ってのが残念だ。

すかさず噂の野菜天ぷら盛り合わせとざる蕎麦大盛りを注文し、料理が来るまでの間、外観に劣らず色々なオブジェが置かれた店内を眺めていた。

↑店の中には囲炉裏が二つ切ってあり、熾きた炭の匂いが気分をほっこりとさせてくれた。

休日ともなると県外(主に首都圏)ナンバーの車で一杯で、店の前には行列が出来るそうだけど、今日はウィークデーのど真ん中とあってか、客はカメの他に主婦二人連れと学生らしき三人連れだけだった。

↑年代物の振り子時計群。

↑時計の上に目を凝らすと、古いトランクとスキーセットが!

板もストックも木製!トニー・ザイラーも真っ青ってか。

いや、凄いな~。

↑来ました野菜天♪ダイナミックだとは聞いていたが、本当にデカッ!

大きく切った野菜を、姿を崩さずにサクッと揚げてあって、天ぷらもアーティスティック。

↑大盛りざる蕎麦の盛りも多くて、まるで栃木で一番高い男体山のよう。

女一人でフラリやって来て、これだけ大量の物をワシワシと食べる姿に、周囲の客はドン引きだった様子。 フン、ほっといてくれや

野菜天は絶品だった!・・・が、肝心の蕎麦は、やっぱウチの檀家さまの愛子さん手打ち蕎麦(スゲ~、ローカル名称)には敵わないな~。

で、はちきれそうなお腹を抱えて店を出て、行きがけにチェックしといた旧粟野町メインストリートをプチ散策。

↑町中を通って一番目に付いたのがこの見世蔵・住居・門を構えたお宅。

蔵に掛かった古い表札を見ると元は油問屋。

街道沿いだけでも結構な広さなのに、奥行きも広く、相当な敷地面積と思われる。

きっと、粟野きっての豪商だったのだろうな~。

↑正門がレンガ積みってのも面白いね。

↑正門から連なるレンガの壁。

思わず、「わ~♪イギリス積みだぁ~♪」と走り寄ってスリスリしてしまった。 怪しいオンナ

※後で確認したところ、イギリス積みではなくオランダ積みと分かりました。慎んでお詫び申し上げます・・・・なんつって。

↑油問屋さんの前にはレトロな赤ポストが。

正門の壁の赤レンガとリンクして何とも素敵な雰囲気。

↑自分の足で歩いてみると、思った以上に蔵があって随分と行ったり来たりしてしまった。

今日に限って帽子を被って来なかったのは失敗だった。

こうして訪れるのは初めてにせよ、粟野住民にゃチョイと面が割れているのだ。

↑ホ~ラね、早くも同業者ハッケ~ン!

同業者も同業者、同宗派同教区同支部のお寺さんじゃ。 光明寺さん、お邪魔してま~す

・・・とは思いつつも、既にセーブが効かなくなった好奇心が足を勝手に動かし、更なる探索へ。

↑そして、不思議な民家に出くわした。

このシャチホコ、遠くから見ても大きいが傍で見ると更に大きい。

それにしても、シャチホコってのは一対で飾るものじゃなかったっけ?

これじゃ、魔よけどころか雷(ブリキ製なので)に狙われそうだ。

↑とってもレトロな美容室。

二階の窓枠が懐かしい。

↑家の中が植物に侵食されたと思われる廃屋。

こうして植物に覆い尽くされ、最後には土に還って行く・・・人工建造物の美しき朽ち方。

↑二軒長屋。

唐門風の玄関に拘りを感じるね~。

青く塗られた方に人が住んでいて、そうでない方は空き家の様子。

ザッと観ただけでこれだけの写真枚数になるのだから、本腰入れたらもっと面白い発見がありそうな気がする。

身近にありながら隠し玉的存在だった粟野、やるものよのぅ。

現在、鹿沼市では、鹿沼市内を走る国道293号線拡張の為に国の登録文化財に匹敵するような古い家屋が取り壊されようとしている。

鹿沼は、建具や木工で栄えた職人の街で、職人の街ならではの貴重な家屋があるのに・・・。

これでまたひとつ、顔を持つ街がなくなってしまうね、淋しいなぁ。

今日観た粟野の古い建物も、県政や市政の行き先如何でどうなってしまうのか分からない運命にある。

どんなに広くて快適な道路だろうと、何処を走っても同じ街並みなんてイヤだな。

そんなの絶対にイヤだ。

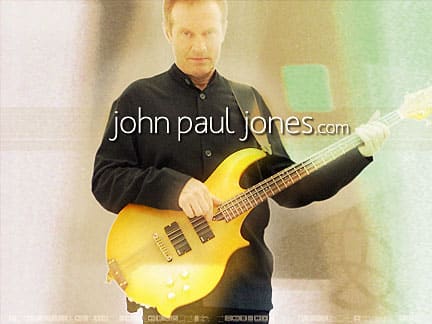

RobertPlantとJimmyPageのほぼ現在のお姿写真をアップし、二人だけじゃな~んか片手落ちな感じがする・・・・ので、JohnPaulJonesを。

ある意味、変わったと言えばこの人が一番変わったかも知れない。

だって、雰囲気が昔と全然違っ。

髪を短くした現在の姿は、ミュージシャンと言うより役者そのもの。

この写真が掲載されているサイト(アメリカのサイト)には、他にも沢山の写真があって、そのどれを見ても

小田和正に似てる!

のだよ。

余談だけど、カメが通うスポーツクラブに、何時も「小田和正に似てるな~」(多分、年齢もそれくらい)と感じている人が居て、当然のことながらその人、

JohnPaulJonesにも似てるわぁ!

よっしゃ、これから密かに「ジョンジー(JohnPaulJonesの愛称)」と呼ぶことにしよう。

それにしても、思うに・・・・・

↑JimmyPageの、この目じりの皺や、手の皺、まったく張りを失くした皺くちゃの首に、ものごっつい魅力や色気を感じる。

こんな自分は、

間違えなく老け専だろーか?

ま、イイや。

↑それよか、今夜は久々にコレ観て盛り上がろ~っと。 初回限定版ネ、いちお

「今日は1月9日、クイズの日です。」と、ナビはしゃーないことを言ったけど、

1月9日と言えば、

御大Jimmy Pageの誕生日!

もうそれしかあらへん。

Jimmy 、おめでと~♪

一時はコカインのやり過ぎで「この人は50歳までもつまい・・」と思っていたが、65歳だぜ!

目出度いっ♪

髪が真っ白になったのを最初に見た時はショックだったけど、こうして見ると往時の面影のまま。

人懐っこそうでいながら深い瞳は相変わらずで、やっぱ素敵だぁ~♪

↓此処はひとつ、RobertPlantにも往時の面影を取り戻して頂きたいと、切に願う。

・・・って、あんまPageと変わらないか。

何はともあれ目出度い。今宵は祝杯を挙げねば。

ターキー13年を空けちゃう開けちゃうぞ。

|

あやし うらめし あな かなし (双葉文庫) 価格:¥ 650(税込) 発売日:2008-09-11 |

|

〈図説〉新幹線全史 (2) (歴史群像シリーズ―Gakken rail mook) 価格:¥ 1,995(税込) 発売日:2005-06 |

|

〈図説〉新幹線全史―「スーパーエクスプレス」の歴史・形式・メカニズムを徹底詳解!! (歴史群像シリーズ) 価格:¥ 1,890(税込) 発売日:2003-09 |

用事の合間に新幹線の本を読んでワクワクし、入浴中に浅田次郎を読んで涙腺を決壊させている今日この頃。

嗚呼!人生は楽し。 アホ

前は「飛行機乗ってどっか行きたいな~」が口癖だったが、この本に刺激されている今は「新幹線乗ってどっか行きたいな~」と、まるで昭和40年代の子供みたいなこと言ってる。

東海道山陽新幹線なんざ2年前に乗ったきりで700系止まり、一番新しいN700には乗ってない・・・・ので、乗りたいなぁ、古くなる前に。

で、乗って何処に行くか・・・・ったら、そりゃぁ奈良でしょーが。

それしか考えられない

今年、東博にて「阿修羅展」が開催予定だが、上子カメが是非行きたいと言うので、

「阿修羅なんざ、興福寺の大きな境内を通って、五重塔を見ながら、さぁ!とばかりに国宝館に入って観てこそ味があるってものよ。それと同じ感動を東博で得られるかね~?」

と混ぜっ返したら、

「だって、修学旅行で観られるかなと期待していたけど、法隆寺と東大寺だけで興福寺は行かなかったんだよ。」

と言う。

そうかぁ・・・阿修羅が外されていたなんてなぁ。

多感な思春期に阿修羅を観せないなんて、日本人の仏教離れに拍車を掛けるようなものじゃないか!抗議!抗議!

それ以来、上子カメは奈良に連れ行けとうるさい。

東大寺も大仏殿だけではなく(東大寺大仏表敬訪問は修学旅行のお約束)、大仏殿裏手の三月堂や二月堂を観たいと言い、興福寺にも行きたいと言う。 カメのイチオシは四月堂♪

流石は親の子じゃ。

・・・H.I.Sは止めて(笑)今年は「国内探訪の旅」にしようかなぁ。

N700乗りたいし。 ってソレかいっ!

新春恒例、東武古書の市に行って来た。

な~んと、今年で58回目だって!すげ~!

中国清時代の書家・何紹基の原帖本が欲しくて行ったのだけど、残念ながら見つからず。

その他、仏教美術や仏教辞典などで良い物があったら・・と期待したが、それも目ぼしきもの見つからず、足尾関連の本も探したが、それも見つからず。

で、結局大した戦利品も得られなかったのだけど、色々な古本を一斉に見られただけで充分だったかな。

↓でも、こんなに買えた。

王義之を始めとする原帖本5冊。

↓それと、こぉんな本まで買ってしまった。

さっきまで夢中で読んでいたのだけど、新幹線のあらゆることが丁寧に説明されて面白い!

例えば、新幹線車両専用の洗車機が載っているし、0系から始まる新幹線車両のチャート式図説は、その進化や分岐が一目で分かるようにもなっている。

その他驚いたのが、満鉄が開発した高速蒸気機関車「あじあ号」で、その当時既に空気抵抗を減らすために流線型をしている。日本の技術って凄いな~。

そして、会計の時にもらった目録に目を通したら、「足尾鉱毒亡国の惨状」「足尾銅山小滝の里」の本を発見。

うーむ・・ちゃんとあったじゃないの、足尾関連本。見逃してしまったのか、分からなかったなぁ。

こりゃ、明日も行きそうな勢いだわ。 アホ

そうそう、春画が沢山出てたよ~。

うひひっ、見たかったな~。

それから、帰りにインド料理店に寄ってニューイヤー特別カレーセットを食べて来た。

何せ、元旦からおせち料理に飽き飽きのカメ。おせちも良いけどカレーもね♪って。

インド料理、大好きさっ。