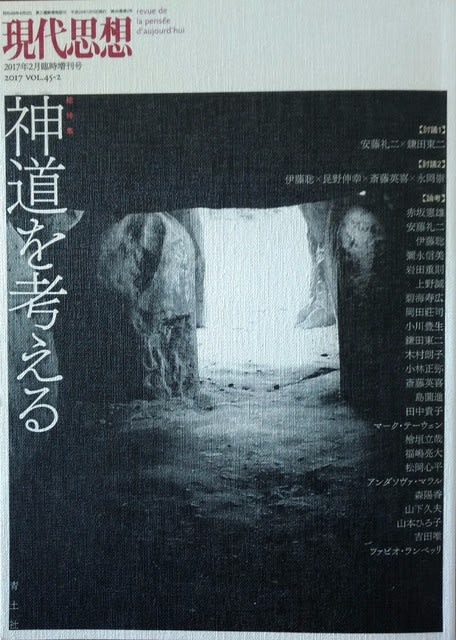

出雲に関する文献が何かないか調べていて、雑誌『現代思想』に出雲特集があるのをみつけました。今から45年ばかり前、ほとんど半世紀も前の学生時代、夢中になって読んだ雑誌に、『現代思想』と『伝統と現代』がありました。当時は民俗学と人類学がブームのころでしたか、割とよくいろんな雑誌がそうした特集を組みました。中でもこの2つの雑誌は、毎回のように私にとって興味深い特集を組みました。それから半世紀ですから、まさか今もって『現代思想』が刊行されている、そして今も民俗学関連のテーマで特集を組んでいることに驚き、うれしくなりました。ネットで興味深そうなテーマを選んで購入しました。「出雲」2013年12月臨時増刊号、「柳田國男」2012年10月臨時増刊号、「網野善彦」2014年2月臨時増刊号、「神道を考える」2017年2月臨時増刊号です。読んだのは「出雲」だけですが、刺激的な論考で構成されていました。1冊通して読んでみて、出雲を中心とする環日本海文化圏のようなつながりが、伊勢ー天皇支配とは異なるものとしてあったのではないかと想像されました。天皇制を相対化する試みとして、出雲はなくてはならないものとの思いを強くしました。その延長として、おそらく「神道を考える」はあります。そしてまさに現代思想として、森友問題た安倍昭惠氏の行動を理解するために、というかどうやら底辺にうごめくものとして、神道がまた表に出てきそうな感じです。その表紙の写真ですが、沖縄でみたあのセーファーウタキの巨石のトンネルのようです。トンネルの向こうが琉球最上位の巫女、聞得大君が神の託宣を得た場所なのです。読者をあの向こうの場所に誘おうとするのでしょうか。