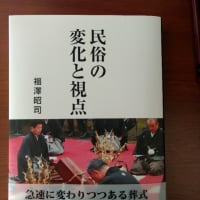

民俗学の内部では、葬式関連の習俗は他の習俗に比べて変化しにくいものと言われていました。人の死を送るという厳粛な儀式では、変化や新しい要素を加えることは憚られ、代々受け継がれてきたことをそのままの形で執行することが、亡くなった方への礼儀のように思われてきました。だから、直近に行われた葬儀の形式を踏襲したり、長老の記憶に従ったりして、できるだけ変化がないように儀式が続けられてきました。そうはいっても社会が変化すれば葬儀も変化せざるを得ないのですが、その変化はずっとゆるやかなものであったといえます。葬儀が変化することにブレーキをかける社会的圧力があったともいえます。

さて、既に書いたように3月に母を亡くして葬儀をしましたが、そこでは大きく変化させたことがありました。母の死と葬儀日程を世の中に告知せず、本当に隣近所にだけ死を知らせて、葬儀は親族だけでおこなったのです。97歳という高齢での死去ですから、親族以外で実際に付き合いのあった方々は既に亡くなられていて、義理のやり取りは終わっているはずですが、民俗社会はそうではありません。ほっておくと、母や父の付き合いは私が引き継いでいかなければならないのです。地元で生活していればそれも仕方ない事ですが、私は離れて暮らしています。可能ならば、ここで義理のやりとりを終わりにしたい、つまり母の義理を受けないで済ませたいと思っていました。ですが、義理を断るには、それはそれでトラブルまでいかなくても相手にはいやな思いをさせてしまいます。そんな時、コロナの流行は義理を辞退するのに、おあつらえ向きの理由となりました。実際、3密を防ぐために多数の人々が集合するのは避けなければなりません。葬式をやらないわけにもまいりませんが、できるだけ参列者を絞る事は社会的に許されるでしょう。このごろの新聞のお悔やみ欄の変化として、既に近親者で葬式は済ませましたという告知が増えているとの報道がありました。私だけではないということが、新聞報道からも読み取れました。

家族葬ないしは親族葬で送りたいと思っても、一般の会葬者がいることの圧力から、なかなかそうは踏み切れなかった人々が、コロナの力を借りて一挙に参列者の縮小化に乗り出したといってよいでしょう。もともと家族葬への流れがあったところへ、コロナの流行が加速度的に変化を加えている、といえます。この流れは地方でも止めることはできないと思います。つまり、コロナの流行が先人と同じことをしなければいけないという世間の圧力を押しつぶして、葬儀という習俗の変化を急激に進めているのです。そうすると、もう一歩進めれば、世間の同調圧力がコロナの影響で弱まったかに見えますが、実はそうでもないようなのです。それは次回。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます