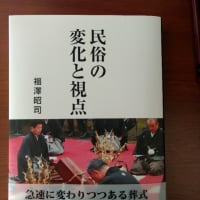

長かった巣籠り生活から、日常が戻りつつあります。といっきたようにても、リタイアした身にとっては、巣籠りの日常もそれ以前も、暮らしのスタイルとしては大きな違いがありません。自分の暮らし方は変わらないにしても、社会的なお付き合いの仕方は変化せざるをえませんし、それにともなって習俗もかわっていくように思います。敗戦前後で社会的行動様式が大きく変わり、私たちが取り組んでいる伝承というものが消滅してきたように、コロナ前後で伝承にも最後の一撃が加えられたように思います。

無くなった母が私の子どもの頃によくいっていた行動の規範に、世の中の人たちに何言われるかわからないから、というものがありました。私はそうした考え方が非常にいやでしたが、世の中の人々に非難されないように、それは悪いことをしないというよりも、世間が求める行動規範から逸脱しないように気を配って行動しないといけない、というものです。年中行事や人生儀礼などを人並みにしないと、陰で非難されるということです。事実、昔はおばさんたちが集まってお茶を飲むと、たいていはそこにいない人の家の悪口でした。不思議なことにさんざん悪口言った人に、道端などで会っても全く何もなかったかのように、親しく会話するのです。私は子どもながら、あんなに悪口言っておいて、よく普通に話せるものだとあきれてしまいました。そうした悪口が、ムラ人の行動を規制し、伝承を伝承たらしめていたのでした。それは、イエ同士の、あるいはイエの中の序列関係があるていど固定的であったことも、原因となっていたことです。

ところが、敗戦で家庭内や同姓、そして家庭内の序列が流動的になると、あからさまに強者が弱者の非難はできませんから、社会的行動規範がほころんで、イエのあるいは個の行動規範にしたがって生きる人々がでてきます。祭りの日の朝、若者が仕事を休んで祭りにでるかかどうかで父親と喧嘩するような場面もでてきました。若者はムラの祭りよりも会社に出勤する方を選んだのです。そうはいっても自分の考えを押し通すわけにもいかないと考える人たちもいて、現在までも細々と伝承はつながってきました。どこかには、近所の人、ムラ顔役、同姓の長老などに何か言われたくないという思いがまだ残っているのです。その最たるものが、冠婚葬祭です。それが、コロナ後どうなる、どうなったでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます