仕事で実家の近くまで来たからちょっと寄った。

仏壇にお盆用の蓮の実などが入ったちょっといい仏花をお供えして、居間で父と生のまま食べられるという頂き物の真っ白なトウモロコシに生のままかじりつき、トウモロコシがこんなにも甘くならなくてもいいのにと果物並みのその甘さを讃えながらふと壁のカレンダーの日付が目に入り、今日が8月9日で、実家にこの本のあったことを思い出した。

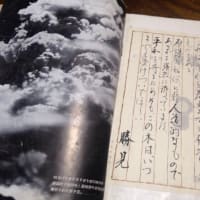

祖父からこの本を最初に見せられたのは小学校1年の夏休みだった。正確に言うと小1の私はこの本の存在をそのとき知っただけで中を見てはいない。夏休みで私より少し年上の従姉妹たちが遊びに来ていた。祖父がこの本を出してきたのは従姉妹が戦争について調べてくる宿題を出されたとかそんないきさつだった気がする。

それでこの本は原爆投下後の長崎の写真集だから死体が載っている。祖父は、ちょっと怖いかも知れんけど美佳も見るかと私に聞いたが、筋金入りの怖がりだった当時の美佳に死体の写真を直視することは不可能だった。その頃、おばけも幽霊も死体もすべてざっくり同じ怖いものカテゴリーに属するものだった。

祖父と従姉妹たちは本を見ながら、この転がっている真っ黒な炭のようになってしまってるのは男の子や、というようなことを隣の部屋で話しているのが聞こえ慌てて耳を塞いだけれど、その部分はすでに聞いてしまった後で、そのせいで真っ黒に焦げた男の子が転がっている様子を見たことない焦げた男の子を、むしろしつこく目の裏に焼き付けてしまった。

そんなふうになっている人間の写真なんかを撮れる人がいることも、そもそも男の子が炭になったり大量の人が死ななければならないような爆弾を開発したり落とし合ったりする世界に自分がいることに納得がいかないというか、まっとうに嫌だった。それまで私のいる世界はもっと無傷なところだと思っていた。世界はそういう事実をもう地上から消すことができず、また起こりうる世界に生み落とされ、そんな世界の外に出ていくことはどうやらできないらしく、大人がこんな陰鬱になる出来事の上に成り立っている世の中で、どうやってそれを脇に置いといてビール飲んで笑ったりしているのかわからないと親戚で夕食を囲む席で不信感を抱いていた。そんな心境なのでお膳に並ぶとりどりの寿司などもあまり進まず、機嫌悪い顔をしていたけれど、同時に好物の鉄火巻があるのも見えていた。大人たちはこういう美味しいものを並べてこの世界も悪いばかりじゃないと言いくるめようとしているのだろうけどそうはいかぬ、と思ってはいてもお腹は自動的に空いてくる。寿司はそんなにしょっちゅう食卓にのぼらない食物であることも知っている。鉄火の赤と白と黒がぎゅっと合わさりすぱっと切られた三彩にどうしても目がいって、胃から手が伸び口に入った鉄火巻きはやっぱりすごく美味しくて、お腹が満ちるとやがて眠気が訪れる。意志に先立って体はそういうふうにできていた。

翌日も世界はそれまでより陰りを帯びたままだった。これからはずっとこのままなのかと思った。けれど炎天下のプールで泳げば水中から見る水面の輪や空気の泡粒の光るのがそういうことを忘れさせ、蝉の抜け殻を今思えばおぞましい量あつめるあいだはあの丁寧にできた形を探し出すことだけに意識を集中させその他のことは考えないでいられた。

でもやることのないぼんやりした眠り際にちょろちょろ記憶に火が灯って焦げた男の子や原爆というものがある世界のことを思い出すと眠れないことがあって、そういう時は二段ベッドの上の段から降りて下の段の妹か、隣の部屋の母の横に潜り込んだ。

その夏から2年後の春先に祖父は亡くなった。葬儀は家でとりおこなわれたので祖父の遺体は病院からうちに帰ってきた。知ってる人や知らない人が次々とやってきて、家の中に祭壇が組まれる。祭壇が整って棺に祖父を納めたあと、その辺をうろちょろしていた従姉妹と私に葬儀屋のおじさんが、おじいちゃんの顔見たげるかと聞いた。私は3年生になっていたけれどまだ怖がりの筋金は入ったままで、いくらそれが祖父であっても死体が自分の家のなかにあることが既に怖かった。そんなだから私はおじさんの良かれと思ってした提案に対して首を横に振り、従姉妹たちが脚立に上がって棺の窓から中を覗いている姿をやや遠巻きにながめながら、棺の窓を閉めたあと祖父は目を開けているかも知れない、焼かれるとき火がついてから生き返ってしまったらどうしようと思っていた。

それからの2日ばかりのあいだは喪服の人が押し寄せて父も母も祖母も慌ただしく、子供は必要なときだけ呼ばれる以外は2階にいるよう言いつけられ、何度か正座をしてお経を聞き、集まってきた菓子折を開けて大量のまんじゅう等を親戚に持って帰ってもらうため平等な感じにビニール袋に分配する作業をした以外に何をしていたのか覚えていない。家全体がお焼香の匂いに燻されていた。

祖父の顔は遺体がうちに帰って来てまだ布団に寝かされているときに、顔に掛かった白い布を父が取ったので見たというか見えた。死ぬと鼻に綿を詰められるということをこのとき初めて知る。出棺の前に花を入れるときにも祖父の顔が見えた。いよいよ二度と祖父に会えない実感がせり上がってくるのと、鼻に綿を詰められた姿を突きつけられる悔しさみたいなものが入り交じって悲しかった。

これから祖父が焼かれることを思うと炭化した男の子のことがよぎり、それらは私の中で意味なく関係付けられていた。

人が人の形からそうではないものに変わってしまうそのあいだの中間地帯みたいな状態が、たぶん怖いのだ。

葬儀が終わると祭壇は片付けられ、花や果物の盛り籠とお焼香のにおいを残して家は通常の姿に戻った。祭壇の脇に飾ってあった青い模様の入った回り燈籠はとてもきれいでそれには未練があったけれど撤収されていた。急に人がいなくなって家はがらんとした。

祖父は白い箱に入って戻ってきた。

焼き場に連れて行かれなかった私はあの箱の中には頭蓋骨が丸ごと入っていると思い込んで、夜になるとそれが音を立てたりしないか気になり、絶対聞きたくないくせに1階の仏間の箱の中を思ってまた寝られなくなったりしていた。

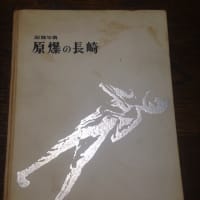

最初にこの本の存在を知ってから次に手に取る機会が訪れたのは約15年後、大学生になってからだった。実家の本棚を漁っていてたまたま見つけ、見つけるまではその存在をほとんど忘れていた。はじめてちゃんと見た銀の箔押しの装丁。さすがに死体の写真も冷静に見ることができる歳になっていた。開いてページをめくってまず最初のところに、祖父の手紙が貼り付けられているのを見つけた。見つけたというかちゃんと届いた。

読んだ当初は受けつぐという言葉が重たく、これたぶん長女である私がこの先ちゃんと保管して受けつがないといけないというプレッシャーを感じ、もしこの本が資料として貴重なものだったら然るべき所に持っていって保存してもらったほうがいいのではとも思った。調べると装丁をあらためたものが昭和35年に再版されていたようだからこの本の内容は他のいろんな場所にも保存されていることはわかった。

今日この本を見ていたら父に持って帰るかと聞かれ、どうしようと黙っていたら父はお父さん死ぬまでここに置いといたらええよと言った。

今は家族に私より先の世代、まだ365日ちょっとの傷ひとつない新品世界に生きてる愛しの甥がいる。戦争を私ももちろん知らないけれど、祖母は女学校で敵が攻めてきたときのために竹槍の練習をしたとか、隣の和菓子屋のおっちゃんは戦後3年経ってシベリアから帰ってきたのだと聞くことがあった。甥が大人になる頃にはそういう記憶の痕跡を残している周りの人もいなくなるから、物心ついてちゃんといろいろ考えられるようになったら甥にこの祖父の筆跡を見せてあげたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます