前回のエントリー→こちら

お城検索は→こちら

第6回車中泊@長野一筆書きのお城巡りの記事は→こちら

松本城の歴史や縄張については前回のエントリーを参照願います。

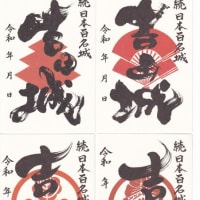

今回の訪城目的は単に「御城印」を手に入れること

当時は興味もなかったし、そもそもその存在すら無かったのではないだろうか。

笑われるかもしれないが収集癖というものは恐ろしいもので、欲しいと思ったらとことんやってしまうものなのである。

上田城、姫路城、新発田城、会津若松城、大垣城、清洲城なども訪城履歴があるものの、未収集の城なのでいつかは御城印目的で再訪したいと思っている

せっかく来たのだから天守に登ってみようと思ったのが間違いの元だった。

インバウンドの外国人でてんこ盛り、出入りで45分ほどかかって貴重な時間をロスしてしまいました。

よく考えたら天守は過去にも2回登っているのでそれこそ今更登る必要も無く、それなら外堀を一周した方がよほどためになったと後悔したが失った時間は取り戻すこともできず、後の行程が押す原因となってしまった。

松本市中心部、「松本城大手門駐車場(東洋機器駐車場)」に車を停め徒歩5分ほどで外堀に到着。

松本城交差点から外堀を渡り、黒門を抜け本丸に入る。

黒門をくぐるとすぐ右手にあるのが「松本城管理事務所」

御城印はここで購入できます。

内堀に架かる土橋と黒門

黒門(二の門)

高麗門形式

黒門は二の門、一の門で枡形を形成しています。

黒門(一の門)

櫓門形式、附櫓と一体になっています。

内堀越しの黒門附櫓

内堀から天守

南西隅

南側、埋橋

そう言えばこの埋橋

昔は渡れましたよね。

いつから通行止めになったんでしょう?

平成12年(2000)8月、家族旅行で訪れたときはこの埋橋から本丸・天守に入りました。

調べてみると

埋橋は60年前、昭和の大修理にあわせて当時の松本市議会の提案により観光振興・景観向上の目的で設置された橋であり、江戸時代から存在するものではありません。

平成23年(2011)6月30日に発生した松本地震の際に、埋橋を渡った先にある埋門の石垣が被害を受け、崩落の危険性が生じたことから通行止めとなっているそうです。

外堀から二の丸に入るための太鼓門は平成11年(1999)復元されたましたが、現在耐震工事が行われています。

こちらも一の門、二の門で枡形を形成し厳重な守りとなっています。

太鼓門・一の門

櫓門形式

玄蕃石

城門に置かれた巨大な石(鏡石)は城主の威厳を見せつけるにふさわしい。

太鼓門・二の門

高麗門形式

二の丸

二の丸裏御門石垣(だったと思う)

本丸

本丸からの天守

中央、五重六階望楼型の大天守

右側、三重の乾小天守

両者を繋ぐ渡櫓

左側、辰巳附櫓

一階には赤い欄干の月見櫓

の五棟で構成されています。

天守内部

狭間

天守3階(二重目の屋根の下に隠れた階)

武者窓

天守4階 最も急な階段(勾配61度)

天守5階

高い天井のため階段には踊り場が設けられている

花頭窓

配置図

縄張図

※国宝松本城パンフレットより

ラーメン食べ歩きで3回、家族旅行で2回、城下町を散策しましたが、石垣や堀を巡る「ブラタモリ」みたいなのはやっていません。

次回は古絵図にある惣構(堀)をグルッと回り、大手門・東門・北門・北不明門・西不明門の各馬出を見てみたいです。

【御城印】

販売所;松本城管理事務所

住所;松本城内

【松本城】

《石川氏が完成させた信濃一の大城郭》

名称(別名);深志城

所在地;長野県松本市丸の内4-1

城地種類;平城

築城年代;文禄2~3年(1593~4)

築城者;石川数正・康長

主な城主;石川氏・小笠原氏・戸田(松平)氏・松平(越前)氏・堀田氏・水野氏

文化財区分;大天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓、、、以上国宝。他国指定史跡

近年の主な復元等;平成11年に太鼓門を復元

天守の現状、形態;五層六階木造(現存)

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

お城検索は→こちら

第6回車中泊@長野一筆書きのお城巡りの記事は→こちら

松本城の歴史や縄張については前回のエントリーを参照願います。

今回の訪城目的は単に「御城印」を手に入れること

当時は興味もなかったし、そもそもその存在すら無かったのではないだろうか。

笑われるかもしれないが収集癖というものは恐ろしいもので、欲しいと思ったらとことんやってしまうものなのである。

上田城、姫路城、新発田城、会津若松城、大垣城、清洲城なども訪城履歴があるものの、未収集の城なのでいつかは御城印目的で再訪したいと思っている

せっかく来たのだから天守に登ってみようと思ったのが間違いの元だった。

インバウンドの外国人でてんこ盛り、出入りで45分ほどかかって貴重な時間をロスしてしまいました。

よく考えたら天守は過去にも2回登っているのでそれこそ今更登る必要も無く、それなら外堀を一周した方がよほどためになったと後悔したが失った時間は取り戻すこともできず、後の行程が押す原因となってしまった。

松本市中心部、「松本城大手門駐車場(東洋機器駐車場)」に車を停め徒歩5分ほどで外堀に到着。

松本城交差点から外堀を渡り、黒門を抜け本丸に入る。

黒門をくぐるとすぐ右手にあるのが「松本城管理事務所」

御城印はここで購入できます。

内堀に架かる土橋と黒門

黒門(二の門)

高麗門形式

黒門は二の門、一の門で枡形を形成しています。

黒門(一の門)

櫓門形式、附櫓と一体になっています。

内堀越しの黒門附櫓

内堀から天守

南西隅

南側、埋橋

そう言えばこの埋橋

昔は渡れましたよね。

いつから通行止めになったんでしょう?

平成12年(2000)8月、家族旅行で訪れたときはこの埋橋から本丸・天守に入りました。

調べてみると

埋橋は60年前、昭和の大修理にあわせて当時の松本市議会の提案により観光振興・景観向上の目的で設置された橋であり、江戸時代から存在するものではありません。

平成23年(2011)6月30日に発生した松本地震の際に、埋橋を渡った先にある埋門の石垣が被害を受け、崩落の危険性が生じたことから通行止めとなっているそうです。

外堀から二の丸に入るための太鼓門は平成11年(1999)復元されたましたが、現在耐震工事が行われています。

こちらも一の門、二の門で枡形を形成し厳重な守りとなっています。

太鼓門・一の門

櫓門形式

玄蕃石

城門に置かれた巨大な石(鏡石)は城主の威厳を見せつけるにふさわしい。

太鼓門・二の門

高麗門形式

二の丸

二の丸裏御門石垣(だったと思う)

本丸

本丸からの天守

中央、五重六階望楼型の大天守

右側、三重の乾小天守

両者を繋ぐ渡櫓

左側、辰巳附櫓

一階には赤い欄干の月見櫓

の五棟で構成されています。

天守内部

狭間

天守3階(二重目の屋根の下に隠れた階)

武者窓

天守4階 最も急な階段(勾配61度)

天守5階

高い天井のため階段には踊り場が設けられている

花頭窓

配置図

縄張図

※国宝松本城パンフレットより

ラーメン食べ歩きで3回、家族旅行で2回、城下町を散策しましたが、石垣や堀を巡る「ブラタモリ」みたいなのはやっていません。

次回は古絵図にある惣構(堀)をグルッと回り、大手門・東門・北門・北不明門・西不明門の各馬出を見てみたいです。

【御城印】

販売所;松本城管理事務所

住所;松本城内

【松本城】

《石川氏が完成させた信濃一の大城郭》

名称(別名);深志城

所在地;長野県松本市丸の内4-1

城地種類;平城

築城年代;文禄2~3年(1593~4)

築城者;石川数正・康長

主な城主;石川氏・小笠原氏・戸田(松平)氏・松平(越前)氏・堀田氏・水野氏

文化財区分;大天守・乾小天守・渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓、、、以上国宝。他国指定史跡

近年の主な復元等;平成11年に太鼓門を復元

天守の現状、形態;五層六階木造(現存)

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)