お城検索は→こちら

前回のエントリーは→こちら

名古屋に所用があり、その隙間時間での登城でした。目的は(今更ながらですが)御城印を手に入れる事(;^ω^)

しかも同行者は歩くのが苦手ときたもんですから、本丸周辺の観光にとどまりました。

前日の日曜日まで城内では桜祭り的なイベントがあったようで、訪れた日は撤収の真っ最中。観光客もまばらでしたが、名残の桜と青空がお城に映えてとてもよかったです。

榎多聞(正門)

御蔵城宝館

2023年WBCで名古屋入りした大谷翔平選手が、名古屋城木造天守復元に使われる予定の木材の切株にサインしたものです。

大谷選手の故郷である岩手県の「月山神社」が所有する樹齢350~400年とされる「月山松(がっさんまつ)」で、天守三階床を支える最も長い(16m)梁に使用されるそうです。

【本丸西面】

本丸未申櫓(西南)と天守

★明治初期の撮影

撮影当時は四十六間の多聞櫓(具足多聞)が続いていたが、明治24年ごろに撤去された。

空堀と石垣

東南隅櫓

【本丸南二の門(表二の門)】

★明治初期の撮影

手前は南二の門(表二の門)右奥に見えるのが南一の門(櫓門)。厳重な枡形になっていた。

同正面

同城内より

高麗門形式

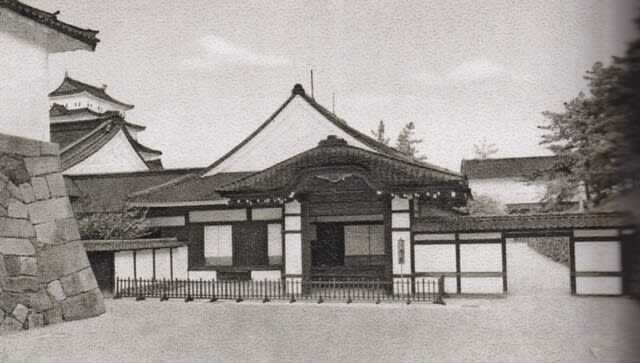

【本丸御殿玄関・式台】

★昭和期の撮影

正面に唐破風造の式台、その奥に入母屋造の妻入りの玄関。式台右には仕切り門、後方に本丸東一の門が見える。

同入場口と桜

御殿内

天井

ふすま取っ手

【名古屋城天守・小天守】

復原された本丸上台所

★明治期の撮影

天守は五重五階、地下一階の層塔型天守。高さにおいては江戸城天守や大坂城天守には及ばなかったものの、延べ床面積においては両天守よりはるかに広く(姫路城天守の二倍以上)、最大級の天守である。小天守は二重二階、地下一階で天守と橋台で結ばれている。小天守の手前の建物は上台所、その左側に見える屋根は幕倉、数寄櫓。右端に僅かに見える石垣は東一の門(櫓門)である。上台所の屋根に煙り出しが見える。明治中期以降は見られなくなり後に切妻屋根に替わる。

【御深井丸西北隅櫓】

★昭和期の撮影

清洲城の小天守を移築したと伝わる櫓。三重三階の櫓で隅櫓では城内最大の規模を誇る。

現存櫓ですが、今回も見ることができませんでした(>_<)

これからちょくちょく名古屋を訪れることになるので、次回の宿題とさせていただきますヽ(^o^)丿

※参考資料、、、(★印)「古写真で見る幕末の城」山川出版社、、、写真と説明文

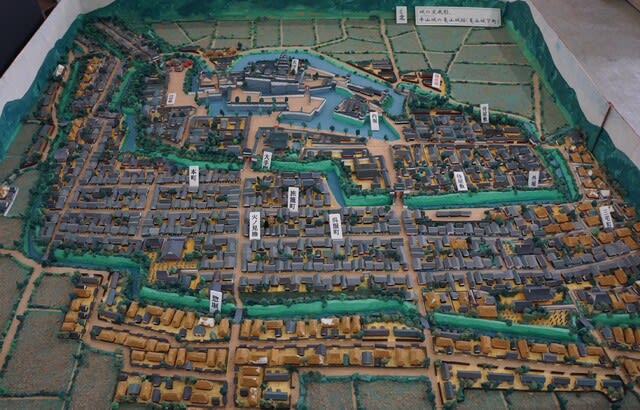

【名古屋城】

《徳川氏が西を睨んで築いた東海の巨城》

名称(別名);なごやじょう(金鯱城、金鱗城、金城、鶴が城、亀尾城、柳が城、揚柳城)

所在地;名古屋市中区本丸1-1

城地種類;平城

築城年代;慶長15年(1610)

築城者;徳川家康

主な城主;徳川氏

文化財区分;国指定特別史跡、国指定名勝、重要文化財

近年の主な復元等;2019年本丸御殿の復元工事完了

天守の現状、形態;層塔型、五重七階地下1階鉄筋コンクリート造り(再建)

地図;

※出典、、、日本100名城

【御城印】

販売場所:本丸内売店2か所にて

前回のエントリーは→こちら

名古屋に所用があり、その隙間時間での登城でした。目的は(今更ながらですが)御城印を手に入れる事(;^ω^)

しかも同行者は歩くのが苦手ときたもんですから、本丸周辺の観光にとどまりました。

前日の日曜日まで城内では桜祭り的なイベントがあったようで、訪れた日は撤収の真っ最中。観光客もまばらでしたが、名残の桜と青空がお城に映えてとてもよかったです。

榎多聞(正門)

御蔵城宝館

2023年WBCで名古屋入りした大谷翔平選手が、名古屋城木造天守復元に使われる予定の木材の切株にサインしたものです。

大谷選手の故郷である岩手県の「月山神社」が所有する樹齢350~400年とされる「月山松(がっさんまつ)」で、天守三階床を支える最も長い(16m)梁に使用されるそうです。

【本丸西面】

本丸未申櫓(西南)と天守

★明治初期の撮影

撮影当時は四十六間の多聞櫓(具足多聞)が続いていたが、明治24年ごろに撤去された。

空堀と石垣

東南隅櫓

【本丸南二の門(表二の門)】

★明治初期の撮影

手前は南二の門(表二の門)右奥に見えるのが南一の門(櫓門)。厳重な枡形になっていた。

同正面

同城内より

高麗門形式

【本丸御殿玄関・式台】

★昭和期の撮影

正面に唐破風造の式台、その奥に入母屋造の妻入りの玄関。式台右には仕切り門、後方に本丸東一の門が見える。

同入場口と桜

御殿内

天井

ふすま取っ手

【名古屋城天守・小天守】

復原された本丸上台所

★明治期の撮影

天守は五重五階、地下一階の層塔型天守。高さにおいては江戸城天守や大坂城天守には及ばなかったものの、延べ床面積においては両天守よりはるかに広く(姫路城天守の二倍以上)、最大級の天守である。小天守は二重二階、地下一階で天守と橋台で結ばれている。小天守の手前の建物は上台所、その左側に見える屋根は幕倉、数寄櫓。右端に僅かに見える石垣は東一の門(櫓門)である。上台所の屋根に煙り出しが見える。明治中期以降は見られなくなり後に切妻屋根に替わる。

【御深井丸西北隅櫓】

★昭和期の撮影

清洲城の小天守を移築したと伝わる櫓。三重三階の櫓で隅櫓では城内最大の規模を誇る。

現存櫓ですが、今回も見ることができませんでした(>_<)

これからちょくちょく名古屋を訪れることになるので、次回の宿題とさせていただきますヽ(^o^)丿

※参考資料、、、(★印)「古写真で見る幕末の城」山川出版社、、、写真と説明文

【名古屋城】

《徳川氏が西を睨んで築いた東海の巨城》

名称(別名);なごやじょう(金鯱城、金鱗城、金城、鶴が城、亀尾城、柳が城、揚柳城)

所在地;名古屋市中区本丸1-1

城地種類;平城

築城年代;慶長15年(1610)

築城者;徳川家康

主な城主;徳川氏

文化財区分;国指定特別史跡、国指定名勝、重要文化財

近年の主な復元等;2019年本丸御殿の復元工事完了

天守の現状、形態;層塔型、五重七階地下1階鉄筋コンクリート造り(再建)

地図;

※出典、、、日本100名城

【御城印】

販売場所:本丸内売店2か所にて