お城検索は→こちら

砕導山城跡(さいちやまじょうせき)は、佐伎治神社(さきちじんじゃ)のすぐ脇から、背後の山全体に遺構が続いており、砕導山砦軍と呼ばれるほど大きな山城跡です。城の規模は若狭国内最大ですが、基本的に曲輪、切岸、堀切を多用した、極めて原始的な山城です。「佐伎治宮曲輪」「愛宕宮曲輪」「妙見宮曲輪」そこから南北に伸びた尾根先の頂上部にある「千丈ヶ嶽曲輪」さらにそこから北東に伸びた尾根にある「天王山曲輪」で構成されています。兵士の見張り所や建物の構築に使われた曲輪や土橋などの保存状態も良く、ロープ伝いで進む部分も楽しめます。そこを到達した頂上からは、高浜の町並みや、美しい海岸線、青葉山を一望できます。砕導山城保存会パンフレットより

砕導山城は450年以上前、若狭守護武田氏の重臣で高浜を治めていた逸見昌経が築いたとされる。逸見氏は永正14年~永禄9年(1507-1517)ごろにかけて、武田氏に対してたびたび反乱を起こしており、山城はその拠点として要塞化していったとみられる。永禄4年(1561)に起こした乱では領民や軍勢8000人を収容するため拡張したと伝えられているが、越前守護朝倉・武田連合軍との合戦で落城した。その後海辺に高浜城ができてからはあまり使われなくなり、天正9年(1581)の昌経死後、砕導山城は放棄されたとみられる。

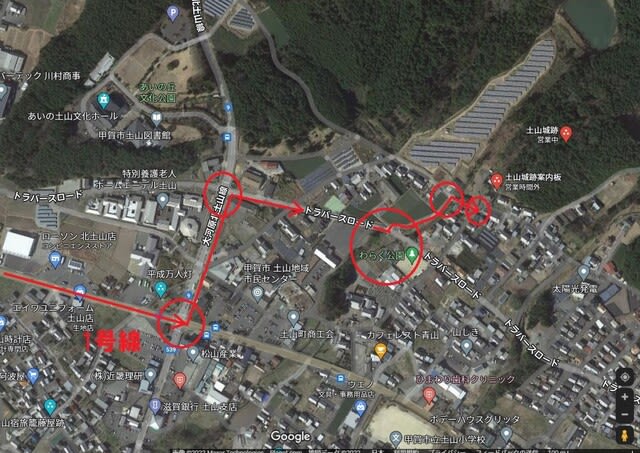

場所は福井県大飯郡高浜町宮崎

国道27号線「道の駅シーサイド高浜」から3.2kmにある、「JR小浜線若狭高浜駅」手前の「宮崎交差点」を左折、踏切を渡り直進すると突当りに「佐伎治神社」がある。

城跡はこの神社の裏山一帯に広がっています。

車は神社の駐車場に停めさせてもらえます。

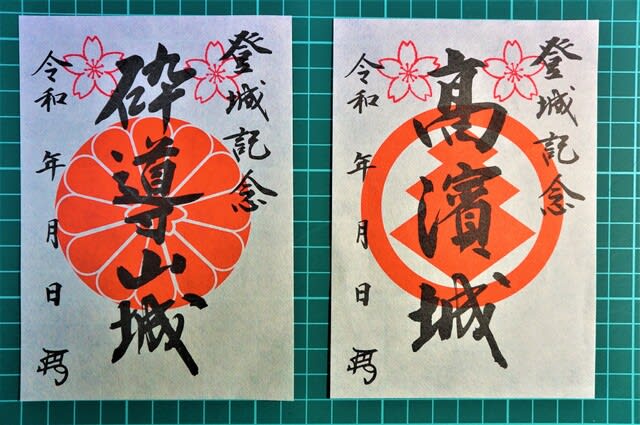

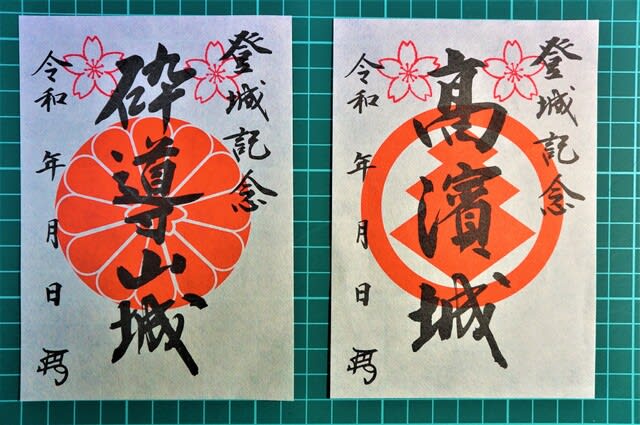

境内の休憩所にはパンフレット等が置いてあり、本殿では御城印の無人販売がされていました。

登山の安全と良い出会いを祈念して参拝させていただきました。

なお昨年(2021年5月)発足した「砕導山城跡保存会」の会長を、この佐伎治神社の宮司さんが務めておられ、登山の行と帰りにお話を聞かせて頂きました。

とても気さくな方で、『海の観光資源に目が行きがちな高浜町にあって、故郷に埋もれた山城の歴史を発掘し、多くの町民に知ってもらいたい』と話す。また山の整備については個人の力では及ばないところは企業にお願いしたり、中学校の学習の一環として探索してもらい、若い世代に関心を持ってもらう取り組みも始めているそうです。

砕導山城跡保存会のwebページは→こちら

宮司さんのHP→こちら

駐車場に車を停めると右手の方向に案内看板があるので、そちらから登ってしまいそうになりますが、慌てないでください(笑)

そちらは「降り口」です。

「佐伎治宮曲輪」方面へ行くことができますが九十九折れの急な上り坂が続くので体力を消耗してしまうでしょう。

「登り口」は本殿左手にあります。

暫くすると山に向かって登りとなります。こちらには案内板が設置してあります。

ここで当日の行程をイラストマップで示します。

砕導山城跡保存会発行パンフレットより(ブログ管理者加筆)

登り口からは北に開けた谷の山腹を進みますが、この冬の大雪で倒木が多くシーズン開幕に向け整備が待たれる状況でした。先ほどお会いした保存会会長である宮司さんは、昼から登って現状を確認するとの事でした。倒木の伐採片付け、登山道の整備など地道な活動に頭が下がる思いです。

皆さんのおかげで道に迷う事もなく、安全・安心の城歩きができるのですね。

尾根に到達すると左右に道が分かれています。

左手は「天王山曲輪」方向、右手は「千丈ヶ嶽曲輪」の分岐です。

先ずは「天王山曲輪」を目指すことにします。

天王山曲輪入り口の案内看板

天王山曲輪

西方向

東方向

西方向の先端部に行ってみましたが、半島状に突き出た斜面に小さな平坦地が階段状に築かれています。

斜面をほぼ垂直に削り取って、削平面積を最大に活かすような構造です。

今度は東方向に行ってみましたが、尾根は北東方向に伸びています。

途中に土塁のような土饅頭があったり、

尾根は北東方向に緩やかに下っています。

尾根のピークに天王山曲輪があるという感じです。

尾根の途中に広い削平地があったりします。

緩やかな坂道に平坦な削平地を築くため、壁面の斜面をほぼ垂直に削って階段状に整地しています。

堀切のようなくぼ地

この一画だけ石が多数転がっていました。石垣でも無いようだし、礎石でもないみたいです。

しかし、人為的な痕跡が感じられます。

北東尾根先端

ようやく先端に達しました。先端は急な崖でその下は国道27号線でしょうか?

ここから一旦戻り、北東尾根付け根から東に突き出て二俣に分かれた尾根に向かいます。

こちらも尾根を垂直に切り崩して削平し、階段状に並んでいる状態です。

東尾根先端

やはり眼下に道路が見えます。

二俣に分かれた尾根に戻る途中で気が付いた瓦の破片

この削平地一帯に散らばっており、寺院建築の痕でしょうか?

二俣の分岐から南側の尾根

こちらも階段状に削平されています。

下りの尾根の先端までずっとこのような構造が続いているものと思われます。

棚田のような階段状の削平地が無数に連なっていますが、土塁や堀などの城郭施設は見当たりませんでした。

途中2か所で寺院跡のような遺構が見受けられましたが、何時の時代のものか知る由もありません。

次に向かうのは中央の尾根に位置する「千丈ヶ嶽曲輪」

先ほどの分岐からのスタートですが、東側の尾根を約1時間かけて回ってきて勘定になります。

分岐から鉄塔の建つ尾根への登りが続きます。

途中で「この階段を降りないでください。見学ルートではありません」の看板が目を惹きます。

この階段を降りた方向に南尾根と、さらに独立した尾根が存在し、階段状の削平地が築かれているようです。

順路は右の登り階段。

鉄塔の先に順路は続く

馬の背を過ぎると

尾根を断ち切る大堀切が現れます。

見事なV字型をした堀切で、深さは7~8mもあります。

途中2か所に浅い堀切を施し

4番目の大堀切

こちらは尾根の高所側なので切り込みも深くなっています。

攻め手は簡単にはよじ登れないでしょうね。

千丈ヶ嶽曲輪の北郭

主郭のある最高所から北東に位置する細長い曲輪

北郭の南面に築かれた土塁

北郭から見た主郭台地

このままロープを使って直登も可能です。

主郭がある最高所台地の斜面を垂直に近いまで削り、敵がよじ登れないようにした防御施設「切岸」

これが東面から南面にかけてぐるっと加工されています。

切岸の斜面に何ヶ所も直登する「ロープ」が保存会の手により設置されています。

10mほどの崖をロープを頼りによじ登って行く。皮手袋は山城歩きの必須アイテムですね。

何ヶ所にも結び付けられたロープはフィールドアスレチックか、何かの訓練施設のようでもあります(笑)

忍者か(爆)

東郭

主郭南東斜面に広がる階段状曲輪群の先には大堀切があるそうですが、傾斜がきついので上からの見学のみとしました。

主郭南側直下の段郭

藪に包まれ整備されていない感じです。

そこから主郭へよじ登りました。

千丈ヶ嶽曲輪の主郭

主郭削平地

下草も刈られ、美しく整備されています。ほぼ20m三角形をした曲輪です。

主郭北西側にある降り口

ここにはロープが数本取り付けてあり、それにつかまって降りていくしかありませんが、メッチャ急斜面です。長いです。

自分は不覚にもリュックに入れていたペットボトルを落としてしまい、この急斜面をもんどりうって転がり落ちていく姿が忘れられません。結局回収不能となりましたが、不法投棄ではありませんのでご容赦願いたいと思います。また発見された方は、わざわざ送り返して頂かなくても結構ですのでよろしくお願いします(;^ω^)

主郭から降りるといきなり空堀や竪堀が連続して築かれています。

更に土橋で敵の侵入速度と量を抑制している。

こうしてみてくると、「千丈ヶ嶽曲輪」がもっとも城郭としての防御が厳重だったことがわかります。しかも凄く保存状態が良いことも特色です。

主郭が三方向の峰の中心の最高所にあって、それぞれ三方向の峰の尾根を巨大な堀切で切断し敵の侵入を防ぎ、特に「砕導山山上本郭群」方向の北西尾根に対しては土橋や竪堀群を施し防御しているのが特徴です。

北西尾根の馬の背を通って「砕導山山上本郭群」へ進みます。

「砕導山山上本郭群」分岐

現在の名称は仮称ですとパンフレットにあります。

南西に位置する「妙見宮曲輪」が(主郭)、中央の「愛宕宮曲輪」が(二の丸)、北東にある「忠魂碑曲輪」が(三の丸)にあたります。

「妙見宮曲輪」(主郭)への登り道は曲がりくねっており、周囲には段郭が並ぶ

鳥居に続く石段

周囲にも段郭が見受けられます。

「妙見宮曲輪」(主郭)

使われなくなった山城の平坦地に神社を建立したものと思われます。

「砕導山山上本郭群」最高所からは若狭湾が一望できる絶景の地です

「愛宕宮曲輪」(二の丸)

土塁か

こちらからの眺望も素晴らしい

「忠魂碑曲輪」(三の丸)

二の丸方向から

虎口方向から

段郭群

段郭群の端にあたる「佐伎治宮」

段郭の一つにしか見えないが

北東部の峰端に広がる一帯が「佐伎治宮曲輪」なのか?

その後は遊歩道降り口の向かって、九十九折れの急で長い坂が続く。

帰路で良かった。登山早々でこの坂を登ったら、後半バテて気力が失せますね(;^ω^)

降り口の鳥居

駐車場から見た降り口

所用時間2時間半のコースでした。お疲れさまでした。

まとめ

砕導山城は大きく三つの区画に分かれています。

「天王山曲輪」を中心とした東側尾根

「千丈ヶ嶽曲輪」を中心とした中央(南)尾根

「砕導山山上本郭群」がある西側尾根

土の城郭遺構が最もよく残るのが「千丈ヶ嶽曲輪」です。

「砕導山山上本郭群」は各曲輪間の連絡が良く遮断されていないので、連郭式の城郭遺構でしょうか?

そして山腹や尾根には棚田や段々畑のように築かれた削平地が無数にあって、周辺には未踏の峰がいくつもあります。8千人もの領民や将兵を収容したそうですが、その一つ一つに一戸建ての住まいがあったのでしょうか???

巨大な都市のようでもあり、山腹のスラムともいえるのかもしれません。それだけの人数だと食料や水はどうしたんでしょうね?想像するだけで興味は尽きません。

今後も地元に愛され親しまれるよう、保存会の活動を応援したいと思います。

【砕導山城】

《さいちやまじょう》

名称(別名);

所在地;福井県大飯郡高浜町宮崎

城地種類;山城

標高/比高;143m/140m

築城年代;永生4年~14年頃(1507-1517)

廃城年代;永禄4年

築城者;逸見氏

主な改修者;

主な城主;逸見氏(逸見昌経)

文化財区分;

主な遺構;曲輪・堀切・土塁・切岸・竪堀・土橋

近年の主な復元等;案内看板・ロープの設置

妙見宮・愛宕宮・佐伎治宮が建立されている

※出典、、、

地図;

砕導山城跡(さいちやまじょうせき)は、佐伎治神社(さきちじんじゃ)のすぐ脇から、背後の山全体に遺構が続いており、砕導山砦軍と呼ばれるほど大きな山城跡です。城の規模は若狭国内最大ですが、基本的に曲輪、切岸、堀切を多用した、極めて原始的な山城です。「佐伎治宮曲輪」「愛宕宮曲輪」「妙見宮曲輪」そこから南北に伸びた尾根先の頂上部にある「千丈ヶ嶽曲輪」さらにそこから北東に伸びた尾根にある「天王山曲輪」で構成されています。兵士の見張り所や建物の構築に使われた曲輪や土橋などの保存状態も良く、ロープ伝いで進む部分も楽しめます。そこを到達した頂上からは、高浜の町並みや、美しい海岸線、青葉山を一望できます。砕導山城保存会パンフレットより

砕導山城は450年以上前、若狭守護武田氏の重臣で高浜を治めていた逸見昌経が築いたとされる。逸見氏は永正14年~永禄9年(1507-1517)ごろにかけて、武田氏に対してたびたび反乱を起こしており、山城はその拠点として要塞化していったとみられる。永禄4年(1561)に起こした乱では領民や軍勢8000人を収容するため拡張したと伝えられているが、越前守護朝倉・武田連合軍との合戦で落城した。その後海辺に高浜城ができてからはあまり使われなくなり、天正9年(1581)の昌経死後、砕導山城は放棄されたとみられる。

場所は福井県大飯郡高浜町宮崎

国道27号線「道の駅シーサイド高浜」から3.2kmにある、「JR小浜線若狭高浜駅」手前の「宮崎交差点」を左折、踏切を渡り直進すると突当りに「佐伎治神社」がある。

城跡はこの神社の裏山一帯に広がっています。

車は神社の駐車場に停めさせてもらえます。

境内の休憩所にはパンフレット等が置いてあり、本殿では御城印の無人販売がされていました。

登山の安全と良い出会いを祈念して参拝させていただきました。

なお昨年(2021年5月)発足した「砕導山城跡保存会」の会長を、この佐伎治神社の宮司さんが務めておられ、登山の行と帰りにお話を聞かせて頂きました。

とても気さくな方で、『海の観光資源に目が行きがちな高浜町にあって、故郷に埋もれた山城の歴史を発掘し、多くの町民に知ってもらいたい』と話す。また山の整備については個人の力では及ばないところは企業にお願いしたり、中学校の学習の一環として探索してもらい、若い世代に関心を持ってもらう取り組みも始めているそうです。

砕導山城跡保存会のwebページは→こちら

宮司さんのHP→こちら

駐車場に車を停めると右手の方向に案内看板があるので、そちらから登ってしまいそうになりますが、慌てないでください(笑)

そちらは「降り口」です。

「佐伎治宮曲輪」方面へ行くことができますが九十九折れの急な上り坂が続くので体力を消耗してしまうでしょう。

「登り口」は本殿左手にあります。

暫くすると山に向かって登りとなります。こちらには案内板が設置してあります。

ここで当日の行程をイラストマップで示します。

砕導山城跡保存会発行パンフレットより(ブログ管理者加筆)

登り口からは北に開けた谷の山腹を進みますが、この冬の大雪で倒木が多くシーズン開幕に向け整備が待たれる状況でした。先ほどお会いした保存会会長である宮司さんは、昼から登って現状を確認するとの事でした。倒木の伐採片付け、登山道の整備など地道な活動に頭が下がる思いです。

皆さんのおかげで道に迷う事もなく、安全・安心の城歩きができるのですね。

尾根に到達すると左右に道が分かれています。

左手は「天王山曲輪」方向、右手は「千丈ヶ嶽曲輪」の分岐です。

先ずは「天王山曲輪」を目指すことにします。

天王山曲輪入り口の案内看板

天王山曲輪

西方向

東方向

西方向の先端部に行ってみましたが、半島状に突き出た斜面に小さな平坦地が階段状に築かれています。

斜面をほぼ垂直に削り取って、削平面積を最大に活かすような構造です。

今度は東方向に行ってみましたが、尾根は北東方向に伸びています。

途中に土塁のような土饅頭があったり、

尾根は北東方向に緩やかに下っています。

尾根のピークに天王山曲輪があるという感じです。

尾根の途中に広い削平地があったりします。

緩やかな坂道に平坦な削平地を築くため、壁面の斜面をほぼ垂直に削って階段状に整地しています。

堀切のようなくぼ地

この一画だけ石が多数転がっていました。石垣でも無いようだし、礎石でもないみたいです。

しかし、人為的な痕跡が感じられます。

北東尾根先端

ようやく先端に達しました。先端は急な崖でその下は国道27号線でしょうか?

ここから一旦戻り、北東尾根付け根から東に突き出て二俣に分かれた尾根に向かいます。

こちらも尾根を垂直に切り崩して削平し、階段状に並んでいる状態です。

東尾根先端

やはり眼下に道路が見えます。

二俣に分かれた尾根に戻る途中で気が付いた瓦の破片

この削平地一帯に散らばっており、寺院建築の痕でしょうか?

二俣の分岐から南側の尾根

こちらも階段状に削平されています。

下りの尾根の先端までずっとこのような構造が続いているものと思われます。

棚田のような階段状の削平地が無数に連なっていますが、土塁や堀などの城郭施設は見当たりませんでした。

途中2か所で寺院跡のような遺構が見受けられましたが、何時の時代のものか知る由もありません。

次に向かうのは中央の尾根に位置する「千丈ヶ嶽曲輪」

先ほどの分岐からのスタートですが、東側の尾根を約1時間かけて回ってきて勘定になります。

分岐から鉄塔の建つ尾根への登りが続きます。

途中で「この階段を降りないでください。見学ルートではありません」の看板が目を惹きます。

この階段を降りた方向に南尾根と、さらに独立した尾根が存在し、階段状の削平地が築かれているようです。

順路は右の登り階段。

鉄塔の先に順路は続く

馬の背を過ぎると

尾根を断ち切る大堀切が現れます。

見事なV字型をした堀切で、深さは7~8mもあります。

途中2か所に浅い堀切を施し

4番目の大堀切

こちらは尾根の高所側なので切り込みも深くなっています。

攻め手は簡単にはよじ登れないでしょうね。

千丈ヶ嶽曲輪の北郭

主郭のある最高所から北東に位置する細長い曲輪

北郭の南面に築かれた土塁

北郭から見た主郭台地

このままロープを使って直登も可能です。

主郭がある最高所台地の斜面を垂直に近いまで削り、敵がよじ登れないようにした防御施設「切岸」

これが東面から南面にかけてぐるっと加工されています。

切岸の斜面に何ヶ所も直登する「ロープ」が保存会の手により設置されています。

10mほどの崖をロープを頼りによじ登って行く。皮手袋は山城歩きの必須アイテムですね。

何ヶ所にも結び付けられたロープはフィールドアスレチックか、何かの訓練施設のようでもあります(笑)

忍者か(爆)

東郭

主郭南東斜面に広がる階段状曲輪群の先には大堀切があるそうですが、傾斜がきついので上からの見学のみとしました。

主郭南側直下の段郭

藪に包まれ整備されていない感じです。

そこから主郭へよじ登りました。

千丈ヶ嶽曲輪の主郭

主郭削平地

下草も刈られ、美しく整備されています。ほぼ20m三角形をした曲輪です。

主郭北西側にある降り口

ここにはロープが数本取り付けてあり、それにつかまって降りていくしかありませんが、メッチャ急斜面です。長いです。

自分は不覚にもリュックに入れていたペットボトルを落としてしまい、この急斜面をもんどりうって転がり落ちていく姿が忘れられません。結局回収不能となりましたが、不法投棄ではありませんのでご容赦願いたいと思います。また発見された方は、わざわざ送り返して頂かなくても結構ですのでよろしくお願いします(;^ω^)

主郭から降りるといきなり空堀や竪堀が連続して築かれています。

更に土橋で敵の侵入速度と量を抑制している。

こうしてみてくると、「千丈ヶ嶽曲輪」がもっとも城郭としての防御が厳重だったことがわかります。しかも凄く保存状態が良いことも特色です。

主郭が三方向の峰の中心の最高所にあって、それぞれ三方向の峰の尾根を巨大な堀切で切断し敵の侵入を防ぎ、特に「砕導山山上本郭群」方向の北西尾根に対しては土橋や竪堀群を施し防御しているのが特徴です。

北西尾根の馬の背を通って「砕導山山上本郭群」へ進みます。

「砕導山山上本郭群」分岐

現在の名称は仮称ですとパンフレットにあります。

南西に位置する「妙見宮曲輪」が(主郭)、中央の「愛宕宮曲輪」が(二の丸)、北東にある「忠魂碑曲輪」が(三の丸)にあたります。

「妙見宮曲輪」(主郭)への登り道は曲がりくねっており、周囲には段郭が並ぶ

鳥居に続く石段

周囲にも段郭が見受けられます。

「妙見宮曲輪」(主郭)

使われなくなった山城の平坦地に神社を建立したものと思われます。

「砕導山山上本郭群」最高所からは若狭湾が一望できる絶景の地です

「愛宕宮曲輪」(二の丸)

土塁か

こちらからの眺望も素晴らしい

「忠魂碑曲輪」(三の丸)

二の丸方向から

虎口方向から

段郭群

段郭群の端にあたる「佐伎治宮」

段郭の一つにしか見えないが

北東部の峰端に広がる一帯が「佐伎治宮曲輪」なのか?

その後は遊歩道降り口の向かって、九十九折れの急で長い坂が続く。

帰路で良かった。登山早々でこの坂を登ったら、後半バテて気力が失せますね(;^ω^)

降り口の鳥居

駐車場から見た降り口

所用時間2時間半のコースでした。お疲れさまでした。

まとめ

砕導山城は大きく三つの区画に分かれています。

「天王山曲輪」を中心とした東側尾根

「千丈ヶ嶽曲輪」を中心とした中央(南)尾根

「砕導山山上本郭群」がある西側尾根

土の城郭遺構が最もよく残るのが「千丈ヶ嶽曲輪」です。

「砕導山山上本郭群」は各曲輪間の連絡が良く遮断されていないので、連郭式の城郭遺構でしょうか?

そして山腹や尾根には棚田や段々畑のように築かれた削平地が無数にあって、周辺には未踏の峰がいくつもあります。8千人もの領民や将兵を収容したそうですが、その一つ一つに一戸建ての住まいがあったのでしょうか???

巨大な都市のようでもあり、山腹のスラムともいえるのかもしれません。それだけの人数だと食料や水はどうしたんでしょうね?想像するだけで興味は尽きません。

今後も地元に愛され親しまれるよう、保存会の活動を応援したいと思います。

【砕導山城】

《さいちやまじょう》

名称(別名);

所在地;福井県大飯郡高浜町宮崎

城地種類;山城

標高/比高;143m/140m

築城年代;永生4年~14年頃(1507-1517)

廃城年代;永禄4年

築城者;逸見氏

主な改修者;

主な城主;逸見氏(逸見昌経)

文化財区分;

主な遺構;曲輪・堀切・土塁・切岸・竪堀・土橋

近年の主な復元等;案内看板・ロープの設置

妙見宮・愛宕宮・佐伎治宮が建立されている

※出典、、、

地図;

がある。

がある。