お城検索は→こちら

広瀬城址

平安初期(794~894)の頃より広瀬郷の山麓一帯は、医王山系の山岳密教修験者が多く訪れ、その拠点(宿坊)となったのが柿谷寺(廃寺・現舘地区神明社辺り)であったといわれる。鎌倉時代に入り、地頭職の藤原氏によって砦が築かれ、加藤右衛門左、上田作兵衛、山口新左衛門、清水将監らの地元郷士によって山城として構築されたとある。

その後、越中国を治めた佐々成政が、天正年間(1573~1591)に加賀の前田利家と戦うための国境の基地として修築された。

頂上(340m)の平坦面は2アールくらいあり、見張りを兼ねた物見櫓があったとされる。刃のような細い包丁峰、土塁や堀切、段差を設けた曲輪など自然を利用した戦国期の山城としての遺構が確認されている。また、向かいの西山には成政が槍で突いて湧き出たと伝えられる水源地があり、現在は上水道に利用され、地元「成政酒造」のお酒はこの水で醸造されている。福光地域公民館連合会、、、現地案内板より

場所は富山県南砺市福光町舘

①先ずナビを真宗大谷派本敬寺(富山県南砺市祖谷510)にセットし、そこから「医王山登山口」に向かいます。

②医王山登山口の三差路突当りを右折

③林道を進み、右手に作業場が見えたら、

その先約800mで城址案内看板が左手にあります。そこが城址登城口です。

④車は登城口手前100m位にある三差路脇に停めるのが良いでしょう。

道案内の看板などはなく、日当たりの良い斜面は下草が茂っています。

曲がったり登ったりが続きます。

足元ばかりに気を取られ、ふと見上げるとヤツがいました💦

カモシカとの遭遇

過去最高に近い距離です。じっと睨み合いが続きました。

いっこうに立ち去る気配が無いので、携帯していた「笛」をピッ!ピッ!ピッ!ピッ~!と何度も警告の意味で吹き鳴らしましたが、何の効果もありませんでした💦

5分ほど(2~3分だったかも知れませんが、とにかく長く感じた)経つとカモシカは山の上に向かって去って行きました💦

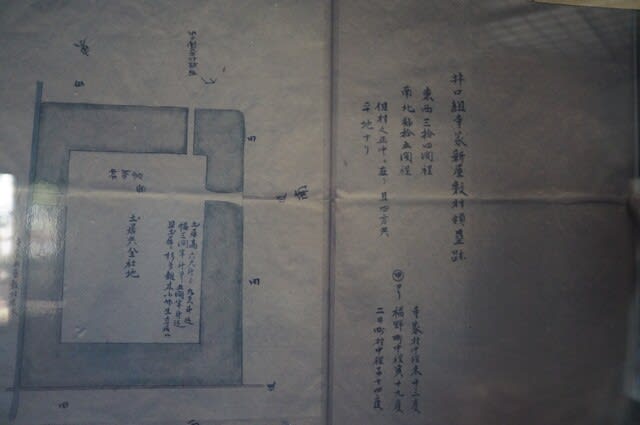

ここからは佐伯先生著、越中中世城郭地図Ⅲにて行程を説明します。(ブログ管理者加筆)

尾根を登ったところで大きな堀切にぶち当たりました。多分図面の「E」郭だと思いますが確証はありません(;^ω^)

片側は谷まで延び竪堀へと繋がっているようにも見えます。

堀の中の谷部を通って上段の曲輪を目指します。

その次に現れたのは、山の斜面に彫り込まれた堀

これは竪堀ですね

1本目の竪堀に途中でもう1本の竪堀がYの字に枝分かれしています。

登りきったところは虎口のようです。

A郭の櫓台

こんもりと土を盛り上げた跡があります。

C郭削平地、北側

C郭西側の土塁

A(主)郭下の帯曲輪

階段状になった平坦面、上段の主郭を取り囲むように下段に平坦地が設けられている。

A(主)郭虎口

最上段にある見張り台

主郭から南側の「B」郭へ行くには細い馬の背とも言うべき尾根を通らなくてはならない。

その尾根を断ち切る堀切が三重に施されている。

堀切を過ぎると一つ目の馬の背

ここは難なく突破

最後の難関

『刃のような細い包丁峰』と案内板に書いてあった場所です。

馬の背どころではなく、馬のたてがみみたいな急斜面。左右は深い谷に断崖絶壁!

足場は岩と粘土質の土で滑りやすく、踏ん張りがききません。

ムリです💦(;^_^A アセアセ・・・

また掴まるところは低い草ぐらいしかなく、とても登れません。いや例え登り切ったとしても、帰り降りてくることができないと判断し、3m位登ったところで諦めて途中断念しました😿

ほぼ山頂からの眺望

下山して成政酒造へ

『向かいの西山には成政が槍で突いて湧き出たと伝えられる水源地があり、現在は上水道に利用され、地元「成政酒造」のお酒はこの水で醸造されている。』と案内板にあった「成政酒造」です。

ナント!「前田利家」の空瓶発見!

特大「成政」の4.5Lサイズでしょうか?

最高のツーショットが撮れましたヽ(^o^)丿

成政酒造

本宅でしょうか?

二階の離れが飛び出していますね(@_@)

贅を尽くした造りです

花と紅葉と旧家

どうしても「清酒成政」が欲しくて、近所の酒屋さんを探しました。

趣きのある店内で

清酒成政一升瓶2100円購入

お正月は成政に思いを馳せて、開栓したいと思います♪

【広瀬城】

《ひろせじょう》

名称(別名);

所在地;富山県南砺市福光町舘

城地種類;山城

標高/比高;350m/210m

築城年代;16世紀

廃城年代;16世紀後半

築城者;加藤右衛門佐他

主な改修者;

主な城主;加藤氏

文化財区分;

主な遺構;曲輪、切岸、土塁、竪堀、堀切、横堀、畝状空堀群

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;

広瀬城址

平安初期(794~894)の頃より広瀬郷の山麓一帯は、医王山系の山岳密教修験者が多く訪れ、その拠点(宿坊)となったのが柿谷寺(廃寺・現舘地区神明社辺り)であったといわれる。鎌倉時代に入り、地頭職の藤原氏によって砦が築かれ、加藤右衛門左、上田作兵衛、山口新左衛門、清水将監らの地元郷士によって山城として構築されたとある。

その後、越中国を治めた佐々成政が、天正年間(1573~1591)に加賀の前田利家と戦うための国境の基地として修築された。

頂上(340m)の平坦面は2アールくらいあり、見張りを兼ねた物見櫓があったとされる。刃のような細い包丁峰、土塁や堀切、段差を設けた曲輪など自然を利用した戦国期の山城としての遺構が確認されている。また、向かいの西山には成政が槍で突いて湧き出たと伝えられる水源地があり、現在は上水道に利用され、地元「成政酒造」のお酒はこの水で醸造されている。福光地域公民館連合会、、、現地案内板より

場所は富山県南砺市福光町舘

①先ずナビを真宗大谷派本敬寺(富山県南砺市祖谷510)にセットし、そこから「医王山登山口」に向かいます。

②医王山登山口の三差路突当りを右折

③林道を進み、右手に作業場が見えたら、

その先約800mで城址案内看板が左手にあります。そこが城址登城口です。

④車は登城口手前100m位にある三差路脇に停めるのが良いでしょう。

道案内の看板などはなく、日当たりの良い斜面は下草が茂っています。

曲がったり登ったりが続きます。

足元ばかりに気を取られ、ふと見上げるとヤツがいました💦

カモシカとの遭遇

過去最高に近い距離です。じっと睨み合いが続きました。

いっこうに立ち去る気配が無いので、携帯していた「笛」をピッ!ピッ!ピッ!ピッ~!と何度も警告の意味で吹き鳴らしましたが、何の効果もありませんでした💦

5分ほど(2~3分だったかも知れませんが、とにかく長く感じた)経つとカモシカは山の上に向かって去って行きました💦

ここからは佐伯先生著、越中中世城郭地図Ⅲにて行程を説明します。(ブログ管理者加筆)

尾根を登ったところで大きな堀切にぶち当たりました。多分図面の「E」郭だと思いますが確証はありません(;^ω^)

片側は谷まで延び竪堀へと繋がっているようにも見えます。

堀の中の谷部を通って上段の曲輪を目指します。

その次に現れたのは、山の斜面に彫り込まれた堀

これは竪堀ですね

1本目の竪堀に途中でもう1本の竪堀がYの字に枝分かれしています。

登りきったところは虎口のようです。

A郭の櫓台

こんもりと土を盛り上げた跡があります。

C郭削平地、北側

C郭西側の土塁

A(主)郭下の帯曲輪

階段状になった平坦面、上段の主郭を取り囲むように下段に平坦地が設けられている。

A(主)郭虎口

最上段にある見張り台

主郭から南側の「B」郭へ行くには細い馬の背とも言うべき尾根を通らなくてはならない。

その尾根を断ち切る堀切が三重に施されている。

堀切を過ぎると一つ目の馬の背

ここは難なく突破

最後の難関

『刃のような細い包丁峰』と案内板に書いてあった場所です。

馬の背どころではなく、馬のたてがみみたいな急斜面。左右は深い谷に断崖絶壁!

足場は岩と粘土質の土で滑りやすく、踏ん張りがききません。

ムリです💦(;^_^A アセアセ・・・

また掴まるところは低い草ぐらいしかなく、とても登れません。いや例え登り切ったとしても、帰り降りてくることができないと判断し、3m位登ったところで諦めて途中断念しました😿

ほぼ山頂からの眺望

下山して成政酒造へ

『向かいの西山には成政が槍で突いて湧き出たと伝えられる水源地があり、現在は上水道に利用され、地元「成政酒造」のお酒はこの水で醸造されている。』と案内板にあった「成政酒造」です。

ナント!「前田利家」の空瓶発見!

特大「成政」の4.5Lサイズでしょうか?

最高のツーショットが撮れましたヽ(^o^)丿

成政酒造

本宅でしょうか?

二階の離れが飛び出していますね(@_@)

贅を尽くした造りです

花と紅葉と旧家

どうしても「清酒成政」が欲しくて、近所の酒屋さんを探しました。

趣きのある店内で

清酒成政一升瓶2100円購入

お正月は成政に思いを馳せて、開栓したいと思います♪

【広瀬城】

《ひろせじょう》

名称(別名);

所在地;富山県南砺市福光町舘

城地種類;山城

標高/比高;350m/210m

築城年代;16世紀

廃城年代;16世紀後半

築城者;加藤右衛門佐他

主な改修者;

主な城主;加藤氏

文化財区分;

主な遺構;曲輪、切岸、土塁、竪堀、堀切、横堀、畝状空堀群

近年の主な復元等;

※出典、、、越中中世城郭図面集Ⅲ

地図;

2019年訪問時撮影

2019年訪問時撮影