徳川家康生誕の城

【岡崎城】

岡崎城は康正元年(1455)ころ土豪の西郷頼嗣が創築し、家康の祖父・松平清康が享禄4年(1531)に改築を行う。その城で天文11年(1531)松平竹千代(徳川家康)が生まれた。幼くして今川の人質だったが、桶狭間の戦い後は岡崎城に戻り、ここを拠点に三河を統一した。家康が浜松城に拠点を移すと子の信康が入り、信康の自刃後は城代が置かれた。家康が豊臣秀吉によって関東に移されると、田中吉政が入り総構えの堀を築いた。関ヶ原の戦い以降は徳川氏の聖地として重視され、譜代大名・親藩が城主となった。元和3年(1617)には、三重三階、付け櫓と井戸櫓を付属した天守が築かれた。明治初期に取り壊されたが、昭和34年(1959)に再建された。

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

松平八代・徳川将軍家菩提寺 浄土宗「大樹寺」の記事は→

こちら

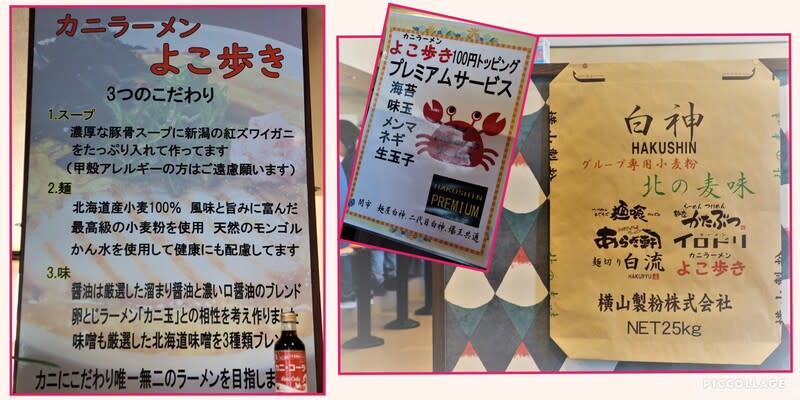

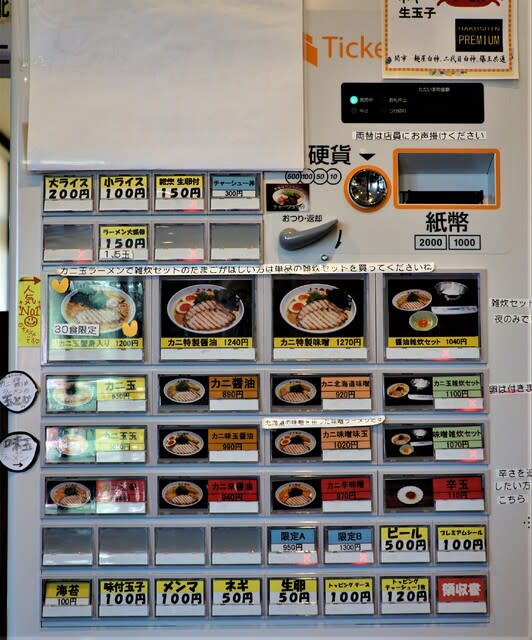

岡崎城下で一杯の記事は→

こちら

早朝に岡崎入りし、「岡崎城」・「三河武士のやかた家康館」の開館時間9時までに、まず「菩提寺・大樹寺」を見学。

その後岡崎公園に移動、園内にあるゆかりのスポットをチェック。

そして定刻9時、開館を待って「岡崎城」登城、次いで「三河武士のやかた家康館」見学、お土産どころ「おかざき屋」をひやかしw

かねてから訪問希望の『自家製麺公園前』にて昼食。

という流れで、台風一過の好天にも恵まれ楽しい一日を過ごしました。

【見どころ編】

◆岡崎公園 施設名称案内

1巡目、、、赤色矢印

2巡目天守・家康館・おかざき屋から帰路、、、青色矢印

◆岡崎城縄張り

「岡崎城図」後本多家・江戸時代後期(岡崎城跡石垣巡りパンフ、、、岡崎市教育委員会)

江戸時代の主要な主郭は河岸段丘の頂上分にあり最南端部に本丸・天守を置き、龍城堀と青海堀で守りを固め、周囲には風呂谷曲輪・隠居曲輪・持仏堂曲輪・坂谷曲輪が取り囲んでいた。傾斜に沿って二の丸・東曲輪・北曲輪があり、下段の平地に三の丸・菅生曲輪・備前曲輪・浄瑠璃曲輪・稗田曲輪・白山曲輪が配されていたことがわかります。

◆現在の地図に重ねたもの

(出典、、同)

東側の菅生曲輪は芝生広場と駐車場に、西側の白山曲輪は住宅街の町並みに、北側の稗田曲輪・北曲輪・三の丸・備前曲輪は国道1号線により分断されビルが立ち並ぶオフィス街となっています。

岡崎城跡の石垣には岡崎産の花崗岩が使用されており、中世から近世にかけての複雑な縄張りを構成する遺構なので、石垣巡りも大きな楽しみの一つとなっています。

「菅生曲輪」

「菅生曲輪」(現在多目的広場)

東曲輪の一段下にあった武家屋敷

上段にある東曲輪(大型バス駐車場)からの傾斜地には法面保護の石垣があり、菅生曲輪には南北の屋敷地を繋ぐための土橋も架けられていた。

(一般車・大駐車場)

「隠居曲輪」

「隠居曲輪」(現在お食事処)

半円形に堀に突き出た曲輪。堀に面した石垣は何度も崩れその都度修復した痕跡が残る。

こちらは堀の対岸から見たほうが分かり易い。

「辰巳櫓台下石垣」

「辰巳櫓台下石垣」

天守から辰巳の方角(南東)にある隅櫓で最も完成度の高い石垣。大きさや形が整えられた石材が布積みで積み上げられ、隅角部の算木積みは精巧に加工された石材を使用し、稜線は一直線に仕上げる「江戸切り」が見られます。

「青海掘」

「青海掘」

本丸北側に位置し、本丸と持仏堂曲輪を隔てる堀です。岡崎城の最初の築城者である西郷頼嗣の法名「青海入道」に因み名づけられました。城内でも古い時代に構築されたと考えられる曲線的な堀です。本丸側は急斜面の土塁のままですが、対面側は後の改修により石垣が築かれたもので、築城の変遷が見られます。

「月見櫓」

「月見櫓」

本丸南側に位置し、城主が月見をするための櫓が建っていました。丘陵の先端に建つ櫓の南方は見晴らしがよく月見には最適です。風呂谷曲輪から本丸にかけての経路を眼下に見おろすことから防御上も理に叶った立地です。

「龍城神社」

「龍城神社」

岡崎城の最初の築城者である西郷頼嗣の夢枕に現れたという龍の化身で、守護神として祀り城の別名「竜城」の元となった。

家康公の遺徳を忍び東照宮として祀り、後に本田忠勝も合祀。

「本丸埋門北袖石垣」

「本丸埋門北袖石垣」

本丸埋門から北方向に延びる石垣で、高さは10mを超える大規模なものです。石材には大型の自然石や割石が使用され、大きさや形は不揃いながらも、横方向の目地の一部が揃う事から持仏堂曲輪腰巻石垣より先行する江戸時代前期の構築と考えられます。

「坂谷曲輪」

「坂谷曲輪」

本丸から二の丸西に位置し、南北に細長い曲輪です。

奥に見える橋は「伊賀川」に架かる「竹千代橋」

「坂谷門」

「坂谷門」

天守からほぼ真西に坂谷門があり門の前方には攻防の要となる半円形の馬出がありました。

正面に見える住宅街は当時の「白山曲輪」

現在は門の石垣が残るのみですが、石垣には大きな石材が使用され風格の高さを感じさせます。また門の梁が架け渡されていた事を示す痕跡が残っています。

「持仏堂曲輪腰巻石垣」

「持仏堂曲輪腰巻石垣」

江戸時代前期に構築された石垣で、後世の改築を受けることなく現在まで残る貴重な石垣です。大きさや形が整えられた石材が布積みに近い積み方で築かれています。隅角部の角石は長辺と短辺が交互に配置された算木積みとなっており、その表面はノミで平滑に仕上げられています。

「産湯の井戸」

「産湯の井戸」

天分11年(1542)12月26日に徳川家康が誕生した際に、この井戸から産湯の水を汲んだと伝えられています。

「坂谷橋」

「坂谷橋」

白山曲輪と稗田曲輪方向の住宅街から二の丸(岡崎公園)に抜ける生活道路で自転車でも渡れる。

ここからの展望はとてもよく、橋を渡った住宅地から見る天守西側の表情も良い。

公園側橋詰の河川敷広場にある案内板には竹千代の可愛い石像が建っています。

竹千代もコロナ対策してますよ♪

「北面城壁」

「北面城壁」

国道1号線に面した城壁

「北曲輪」、「三の丸」(家老級の屋敷)、備前曲輪が国道1号線によって分断されました。

この城壁の先、公園の北東隅に大手門がある。

そこは岡崎公園の正面入り口となっているが、中央分離帯付き片側2車線なので反対車線からの侵入はできない。

入り口には

「岡崎城下東海道二十七曲がり」の石碑

「東曲輪」

「東曲輪」跡地を利用した大型観光バスの駐車場もある

「大手門」

「大手門」

公園北東隅にある国道1号線に面した正面玄関。

築城当時の位置とは違うが立派な門が再建されている。

「二の丸」

「二の丸」

二の丸御殿(藩主の居館)があった曲輪

現在は休憩所、「三河武士のやかた家康館」などの建造物や、偉人の銅像などのある憩いの場として市民から親しまれている。

二の丸方向からみた「大手門」

背後の高層ビルとの対比が面白い。

「二の丸井戸」

「二の丸井戸」

この井戸は平成19年の発掘調査で発見されたものです。二の丸には御殿(城主の住居)があり、絵図には4基の井戸が描かれています。御殿の北東部に位置することから、台所や厩の付近の井戸と考えられています。

「能楽堂」

「天守を戴いた公衆電話ボックス」

背後には岡崎城天守が見える絶好の位置(NTT)

「天守台の石垣に載ったからくり時計」

毎正時と30分になると家康公が能を舞います。最後に遺訓を語る時計塔です。

花時計ひろば周辺の銅像

「徳川家康公銅像」

家康公没後350年祭を祈念し、彫塑家「高村泰正」氏により制作されました。

こちらも高層ビルとの対比で面白く(^^)/

「太鼓門」

「太鼓門」

二の丸から持仏堂曲輪に通じる櫓門で、現在は石垣だけが残る。江戸時代に城下に時を知らせる太鼓が置かれていたことから太鼓門と呼ばれていました。

「廊下橋」

「廊下橋」

脱出の際に敵から狙われぬよう、堀に架けた橋の上に櫓を建てたもの。岡崎城の廊下橋は、本丸天守と外側の曲輪(持仏堂曲輪)が直接繋がった日本唯一のもので、現在は明治から大正に時代に積んだ石橋が架かっている。

反対側の坂谷曲輪方から撮影

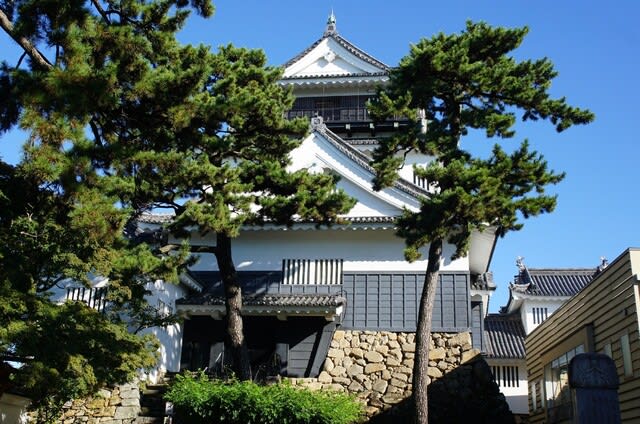

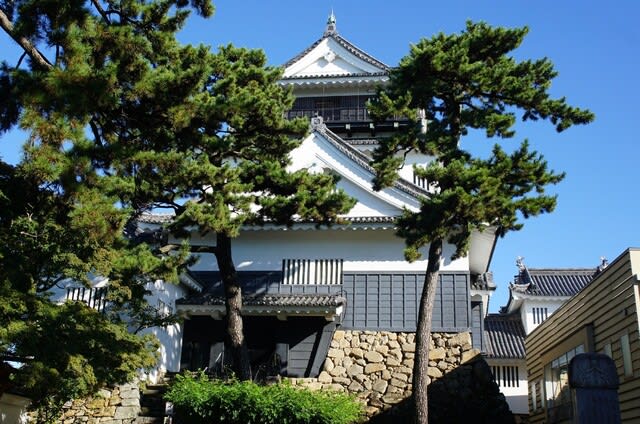

「岡崎城天守」

「岡崎城天守」

最初の天守は豊臣の重臣・田中吉政が城主であった頃に建てられました。天守台の北側と東側に大きな鏡石が据えられており、石垣の隅は、野面積みならではの内へ向かう珍しい反りをしています。

現在の天守は昭和34年に再建された鉄筋コンクリート3層5階建ての歴史資料館となっています。

1階は券売所・休憩所

御城印の販売はこちらです。

2階から4階は「藩政と支配」、「城下町の文化と産業」、「城と城主」をテーマにした展示にとなっており

5階は展望台となっています。

天守からの展望

北東「三の丸」「浄瑠璃曲輪」方向のビル群

菩提寺「大樹寺」方向の展望

特設望遠鏡から見た「大樹寺」

山門の大屋根が見える

開館時間;9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日;年末(12月29日~31日)

入館料;一般大人200円、小人100円(税込み)

「三河武士のやかた家康館」

名誉館長は徳川恒孝氏

外観から想像するより内部は広くてびっくり!

史料も豊富で、映像やビジュアルを駆使して非常に分かり易い。

企画展はとてもアカデミーで内容が濃い。

特別展示室(地上1階)

企画展示;「岡崎城跡出土品展示」2020年11月18日まで

映像コーナー

甲冑試着体験室(現在コロナの関係で中止)

常設展示室(地下1階)

1、松平氏と譜代家臣の形成

2、家康の出生から人質時代

3、家康の三河平定

4、織田・豊臣政権下の家康

5、江戸時代の基を築いた家康

戦国武士の体験コーナー

本物と同じ重量と大きさの「槍」や「刀」、「鉄砲」などを手に取って写真撮影できるので子供だけではなく大人にも人気。

開館時間・休館日は岡崎城天守と同じ

入館料;一般大人360円、小人200円

岡崎城天守との2館共通券は大人510円、小人270円とお得(いずれも税込み)

お土産どころ

「おかざき屋」

八丁味噌や記念グッズも豊富→

こちら

ちなみに

岡崎市のおすすめお土産10選

【1】まるや八丁味噌の『八丁味噌』

【2】スマイル-リンクの『岡崎ぎゅーっと肉味噌』

【3】鈴村米殼店の『玄米だんご』

【4】マジカルの『堅焼き味噌ランタン』

【5】中田屋の『かりんとう』

【6】池田屋の『心を込めて心太』

【7】小野玉川堂の『いちじくどら焼き』

【8】近江屋本舗の『夢大福』

【9】和泉屋の『オカザえもんどら焼き』

【10】カントリークリスマスの『バニラシフォン』

そして忘れてはいけないのが岡崎市のゆるキャラ

【オカザえもん】→

こちら

♪ ♪ 御城情報 ♪ ♪

【岡崎城】

《長らく聖地となった徳川家康誕生の城》

名称(別名);竜城

所在地;愛知県岡崎市康生町561 岡崎公園内

城地種類;平山城

築城年代;康正元年(1455)ころ、天正18年(1590)

築城者;西郷頼嗣、田中吉政

主な城主;西郷氏、松平氏、田中氏。本多氏、水野氏、松平(松井)氏

文化財区分;市指定史跡、県指定文化財1件

近年の主な復元等;平成7年に天主の外壁等の補修。平成19年に天主の耐震補強、展示改装工事

天守の現状、形態;層塔型、三重五階、鉄筋コンクリート(復興)

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;

※参考資料、、、現地案内板、岡崎城跡石垣めぐりパンフレット(岡崎市教育委員会)、岡崎公園巡りパンフレット(岡崎市観光協会)、岡崎城・家康館パンフレット