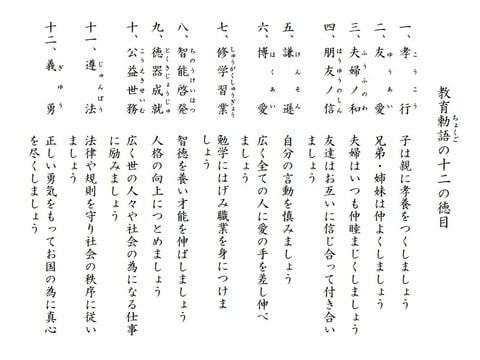

注:右の「教育勅語 の12の徳目」出典は長崎県神社庁HPより。それらの徳目の中でも、最後の「義勇:お国の為に尽くせ=天皇の為に死ね」が最重視された。それ以外の11の徳目は全て、最後の徳目を補強する為の「付け足し」でしかなかった。

●本当に教育勅語の言う通り道徳一色の日本だったら、戦前には犯罪者やヤクザは一人もいなかった筈。だが当時においても、それらは「普通に」存在した。実は建前と本音を使い分けていたのだ。その上で建前だと大目に見ていた。気が付いた時には戦争一色で誰も建前に異を唱える事なぞ出来なくなっていた

●職場の安全標語もそれと同じ。安全確認と元気な挨拶で明るい職場。ところが、実際には過密労働で安全確認どころではない、食うや食わずの低賃金で挨拶どころではないと皆、思っている。思っていながら、会社の目が怖いから建前には誰も逆らえない。戦前の教育勅語と一体どこが違うのか

以上、私の4月15日のツイートより。

教育勅語なんて、今までだったら「戦前の遺物」として鼻にも掛けなかった人が大半ではないでしょうか?ところが、森友学園のニュースで、それを実際に教え込んでいる幼稚園が大阪にあり、安倍首相や昭恵夫人もその教育方針を絶賛していた事が明るみに出ました。そこから、安倍政権閣僚のほとんど全員が右翼団体「日本会議」の幹部で、政治家の中にも多数の活動家がいる事が明らかになってきました。これらの政治家は、国民には道徳や愛国心を説きながら、自分たちは国有財産を食い物にしていたのです。

森友学園が、なぜ国有地を異常な格安価格で払い下げてもらう事ができたのか?借金経営で生徒募集もなかなか進まない私立小学校を、なぜ大阪府が私学審議会の反対を押し切ってまで認可したのか?幼稚園児に教育勅語を暗唱させ、「安倍首相、頑張れ!」と言わせるような、憲法や今の教育基本法にも違反するような極右の軍国主義教育が、何故まかり通って来たのか?そんな偏った教育を、何故、今まで安倍首相や稲田防衛相、橋下・大阪市長、松井・大阪府知事は絶賛してきたのか?そのくせ、問題が表面化した途端に、なぜこれらの人々は、「森友学園とは無関係」と、掌を返すような態度を示すようになったのか?本当にその教育方針が正しいと思うなら、陰でコソコソ強要するような事なぞせず、堂々と国民の前で自説を開陳すれば好いのに。

森友学園前理事長の国会証人喚問で、疑惑はさらに深まりました。最近の世論調査でも、国民の7割以上、自民党支持者に限っても5割以上の有権者が、「政府の説明には納得できない」と答えています。しかし、その一方で、「それでも安倍政権を支持する」と答えた人が、いまだに5割以上もいるのです。これだけ疑惑が明るみになっても。かつてのロッキード事件やリクルート事件の頃には考えられなかった事です。

「それでも安倍政権を支持する」理由の中で最も多いのが、「他に首相にふさわしい人がいないから」とか、「それでも民主党政権よりはマシ」という理由です。「別に積極的に安倍政権を支持している訳ではないけれど…」と、言い訳しながら。実際、自民党支持者や保守の人の中にも、「今の安倍政権は、これだけ国内で貧富の格差が広がっているのに、アベノミクスで株価バブルを煽るだけで、何ら国民生活を顧みようとせず、二言目には憲法改正や道徳教育の強化ばかりに血道をあげて」とか、そこまで自覚的でなくても「今の安倍政権、何かヤバイんちゃう?」と、不安に思っている人は、決して少なくないにも関わらず。

その諦めや怠慢、保身、奴隷根性が、安倍政権の暴走にお墨付きを与えてしまっているのです。そして今や、「道徳教科書で取り上げる人物がパン屋では郷土愛や愛国心が養われないから和菓子屋に代えろ」とか、「戦前の教育勅語や、ヒットラーの『我が闘争』も、法律の範囲内でなら授業で教えても構わない」とか、「中国機の領空侵犯に対し自衛隊機が下からスクランブル発進したのを両国の国旗で説明する為に、NHKニュースで日の丸を下に図示したのが、反日でケシカラン」とか、昔なら誰もまともに取り合わなかったトンデモな言説を、政府閣僚が公然と口にするような状況にまでなってしまっているのです。

パン屋「郷土愛不足」で和菓子屋に 道徳の教科書検定(朝日新聞)

http://www.asahi.com/articles/ASK3P7KX3K3PULZU00T.html

NHKが日の丸を中国国旗の下に 岸信夫外務副大臣「あってはならない」(産経新聞)

http://www.sankei.com/politics/news/170413/plt1704130033-n1.html

教育勅語やヒトラーの著作を、ファシズムの負の遺産として批判的に授業で取り上げる事は、今までも、ごく普通に行われて来ました。何も今さら政府に言われなくても。それをわざわざ、「法律の範囲内でなら」ともったいぶって、「授業で教えても構わない」と、敢えてお墨付きを与える必要がどこにあるでしょうか?「今までは批判的に教えて来たが、今後は批判するだけでなく、肯定できる(?!)部分もちゃんと教えろ」という政府の本音が垣間見えるではないですか。それを口には出さず、「忖度(そんたく)しろ=空気を読め」と暗に強要する。森友学園の異常な教育や、「パン屋から和菓子屋へ」の大勢順応も、それに屈してしまったからこそ、起こった問題ではないでしょうか?このままでは、気が付いた時には、一切批判的に教える事が出来なくなってしまい、自由も人権も「絵に描いた餅」になってしまいます。

教育勅語は道徳教材に使えぬ(読売新聞)

(前略)教育勅語は1890年、大日本帝国憲法が施行された年に発布された。親孝行など臣民が守るべき徳目を列挙する一方、「万一危急の大事が起こったならば、大義に基づいて勇気をふるい一身をささげて皇室国家のためにつくせ」(旧文部省の通釈)と説く。

個々の徳目の当否以前に、天皇が臣民に説諭する「語りの構造」自体が、国民主権を原理とする現憲法になじまないことは明白だ。1948年に衆参両院が、排除や失効を決議したゆえんである。

その意味では、学校現場を預かる松野博一文部科学相が、「道徳を教えるために教育勅語のこの部分を使ってはいけないと私が申し上げるべきではない」との認識を示したことには違和感を覚える。

勅語は部分ではなく全体の効力を失ったと解すべきだ。道徳の教典として復活させてはいけない。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO15091960Z00C17A4EA1000/