Dizzy Gillespie Dream Band Jazz America

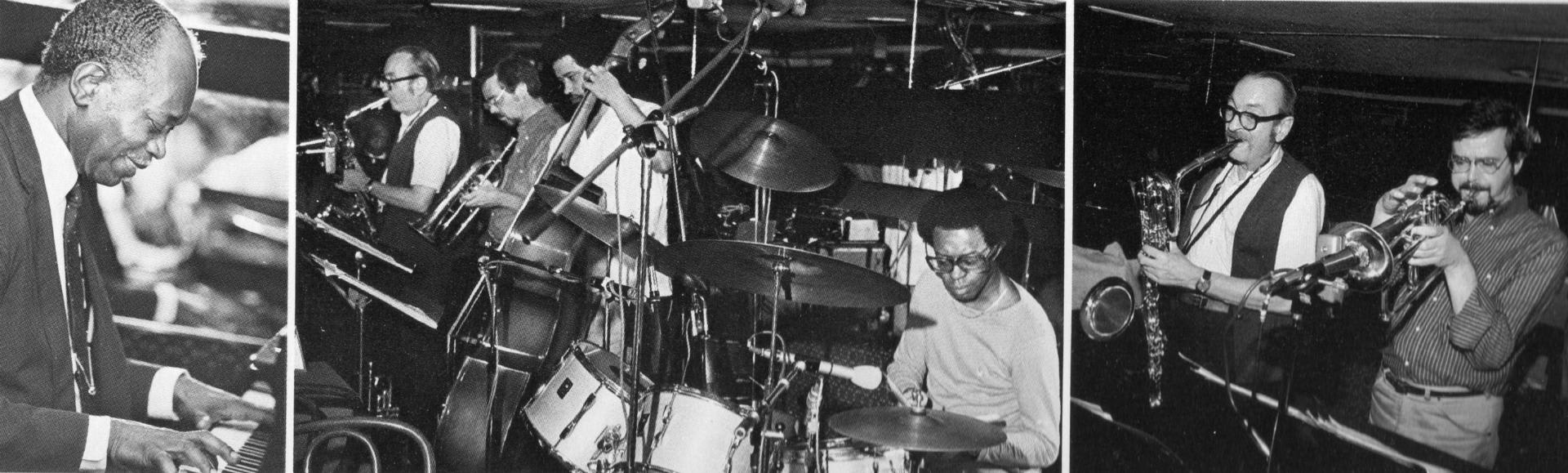

1981年2月16日、ペッパーアダムスは久々にビッグバンドに加わって、ニューヨーク、リンカーンセンターのエブリーフィッシャーホールのステージに上がっていた。コンサートも終盤に入り、Tin Tin Deoで熱演を終えたマリガンが聴衆の拍手に応えていた時、背後のバンドに振り向き、いきなりアダムスに手を差しのべ握手を交わしたが・・・。

この日のコンサートは、ディジーガレスピーのドリームバンドのコンサートであった。

臨時編成のこのガレスピーのビッグバンドにアダムスは加わっていた。同じステージにマックスローチを加えたコンボも編成され、同じステージでの競演となったプログラムも終盤を迎え、盛り上がった所での出来事であった。

このガレスピーのドリームバンドは、''Jazz America'' history of jazz seriesといったテレビ番組用の素材の一環として企画され、このコンサートの模様が収録された。この番組は、スポンサーがついた民間放送用に制作されるのではなく、教育用のプログラムとしてアメリカだけでなく広く世界中のテレビ局やラジオ放送に提供することを目的に作られた。

この主旨に賛同したディジーガレスピーは、このためにスペシャルバンドを編成し協力することになった。そのメンバーは各セクションとも実力者が揃い、ビッグバンドファンならずとも興味を惹くメンバー達であった。その中にはアメリカに来て間もないパキートデリベラの姿も。ラテン色の強いガレスピーの曲を演奏するには相応しい人選であった。

そして、コンボの方にはマックスローチの姿が。ジャズ界全体がフィーバーしていた時期ではあったが、コマーシャリズムに迎合したジャズとは一線を画していたローチにとっては久々の晴れ舞台での演奏であった。

そして、このバンドにメインゲストとしてジェリーマリガンが加わっている。

最初、このビデオを見た時、ガレスピーのドリームバンドのゲストとしてマリガンは少し違和感を覚えた。確かに、同時代を過ごしたジャズ界の立役者ではあるが、ガレスピーを主役とし、Bebopの歴史を再現するバンドには相応しいとは思えなかった。パーカーの代わりとしてソニースティットでも加わっていたら、これもドリームバンドといえたかもしれないが。

しかし、それを感じたのは参加したミュージシャン達も同じであった。特に、マックローチは、「お前は、ガレスピーと普段一緒にやっていたのか?ガレスピーのために一体何ができるのか?」と露骨にマリガンを責めたという。

ところが実際には、最初はアレンジの協力といっていたのがリハーサルを始めるとこの曲でソロをとりたいと要求はエスカレートしていった。メンバー達も「アダムスがいるのに何でマリガンが?」と首を傾げたが、結局はマリガンも主役の一人になった。

人柄の良いガレスピーは、間に入って皆を収めていざ本番となったが、アレンジを担当していたスライドハンプトンは、最後の抵抗か本番の演奏には参加しなかったという。

この真相を、ピアノのローランドハナが後日語っている。

このプロジェクトを企画したのは、音楽のドキュメンタリー作りには実績のあるGary KeysとStanley Dorfmantという2人のプロデューサーだった。2人はマリガンにこのプロジェクトへの参加を要請した時、最初からフィーチャーする場面をマリガンに与えていた。さらにマリガンへの報酬は、このコンサートへの出演料だけでなくこの映像販売に関してのフィーもあった。ジャズの歴史の再現といった企画でありながら、ショー仕立てするためにマリガンを使ってしまったのがミスキャストであったのだろう。

一方で、他の出演者はマックローチといえども出演料以外は貰っていなかった。だから、本来はペッパーアダムスの出番でもいいシーンで、マリガンの演奏になっているという次第だ。他のメンバー達も誰もマリガンとはやりたくなかったので、マリガンのバックの時は全然気合が入らなかった。一時はマリガンとローチの間で本番をキャンセルするという位まで、2人の間はシコっていた・・・、とハナの話は続く。

このような背景はあったものの、ガレスピーとジョンファディスの師弟対決もあれば、マックローチのハイハットだけを使ったドラムソロなど、コンサート自体には見どころは多い。

色々あっても、聴衆を前にプレーを始めれば、そこはプロのミュージシャン。

しかし、ガレスピービッグバンドの再編という点では、今一つ物足りなさを感じたのもマリガンが原因であったということだろう。

若い頃から常にジャズ界の最前線で活躍し続けたマリガン。そして主役で居続けられたのは、ジャズをビジネスにしていた面々との付き合いを上手くやっていたということだろう。そういえば、マリガンのコンサートジャズバンドも、ノーマングランツの支援があったから成り立っていたが、グランツがVerveを売却すると早々に解散したと聞いた事がある。

ダウンビートの批評家投票では、ペッパーアダムスはこの時すでにペッパーはマリガンを抜いて首位となっていた。そして読者投票でも翌年の82年にはマリガンが首位をアダムスの譲ることになる。ちょうどそんな時期でのマリガンの出番であった。

確かに、マリガンは70年代の後半はアルバム制作も途絶えがちで、落目のマリガンを周りのミュージシャンも感じていたのかもしれない。そのマリガンは、今後も主役であり続けるためには、せっかく得たこのコンサートの機会で、何とか主役の一人に加わりたかったと考えても不思議ではない。

マリガンはこの後も活動を続け、多くのアルバムを残す。あのクールの誕生の再演も果たした。きっと、最後まで話題の中心に居続けたいという想いでプレーを続けたのだろう。

よく成功者の中にいるタイプだ。

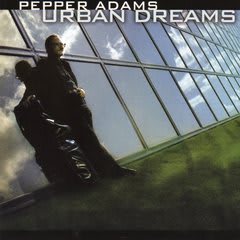

アダムスは、このコンサートの直前に"The Masters"がグラミー賞にノミネートされた連絡を貰う。そして、このコンサートが終わると、一人バリトンを持ってまたソリストとしてgigを求めて旅に出る。

自分自身はマリガンのファンでもあるので、どちらが良いとはなかなか言いにくいが、このコンサートに纏わる一連の話は、アダムスの人生観とマリガンのその違いがはっきりと出た出来事のような気がする。

2人にとって、このステージ上での握手はお互い一体どんな意味があったのだろうか?

1. Manteca

2. A Night In Tunisia

3. Groovin’ High

4. Mr, Hi Hat

5. Hot House

6. Lover Man

7. Tin Tin Deo

8. Salt Peanuts

Dizzy Gillespi (tp)

Gerry Mulligan (bs)

Milt Jackson (vib)

John Lewis (p)

George Duvivier (b)

Max Roarch (ds)

Victor Paz, Joe Wilder, Marvin Stamm and Jon Faddis (tp)

Benny Powell, Janice Robinson, Curtis Fuller and Melba Liston (tb)

Frank Foster, Pepper Adams, Frank Wess, Pacito d'Rivera and Jimmy Heath (Saxes)

Sir Roland Hanna (p)

Paul West and Ron Carter (b)

Candido and Big Black (per)

George Adams (g)

Grady Tate (ds)

Jon Henridcks (vol)

Recorded live at Avery Fisher Hall, New York, February 16 1981

Produced by Gary Keys

1981年2月16日、ペッパーアダムスは久々にビッグバンドに加わって、ニューヨーク、リンカーンセンターのエブリーフィッシャーホールのステージに上がっていた。コンサートも終盤に入り、Tin Tin Deoで熱演を終えたマリガンが聴衆の拍手に応えていた時、背後のバンドに振り向き、いきなりアダムスに手を差しのべ握手を交わしたが・・・。

この日のコンサートは、ディジーガレスピーのドリームバンドのコンサートであった。

臨時編成のこのガレスピーのビッグバンドにアダムスは加わっていた。同じステージにマックスローチを加えたコンボも編成され、同じステージでの競演となったプログラムも終盤を迎え、盛り上がった所での出来事であった。

このガレスピーのドリームバンドは、''Jazz America'' history of jazz seriesといったテレビ番組用の素材の一環として企画され、このコンサートの模様が収録された。この番組は、スポンサーがついた民間放送用に制作されるのではなく、教育用のプログラムとしてアメリカだけでなく広く世界中のテレビ局やラジオ放送に提供することを目的に作られた。

この主旨に賛同したディジーガレスピーは、このためにスペシャルバンドを編成し協力することになった。そのメンバーは各セクションとも実力者が揃い、ビッグバンドファンならずとも興味を惹くメンバー達であった。その中にはアメリカに来て間もないパキートデリベラの姿も。ラテン色の強いガレスピーの曲を演奏するには相応しい人選であった。

そして、コンボの方にはマックスローチの姿が。ジャズ界全体がフィーバーしていた時期ではあったが、コマーシャリズムに迎合したジャズとは一線を画していたローチにとっては久々の晴れ舞台での演奏であった。

そして、このバンドにメインゲストとしてジェリーマリガンが加わっている。

最初、このビデオを見た時、ガレスピーのドリームバンドのゲストとしてマリガンは少し違和感を覚えた。確かに、同時代を過ごしたジャズ界の立役者ではあるが、ガレスピーを主役とし、Bebopの歴史を再現するバンドには相応しいとは思えなかった。パーカーの代わりとしてソニースティットでも加わっていたら、これもドリームバンドといえたかもしれないが。

しかし、それを感じたのは参加したミュージシャン達も同じであった。特に、マックローチは、「お前は、ガレスピーと普段一緒にやっていたのか?ガレスピーのために一体何ができるのか?」と露骨にマリガンを責めたという。

ところが実際には、最初はアレンジの協力といっていたのがリハーサルを始めるとこの曲でソロをとりたいと要求はエスカレートしていった。メンバー達も「アダムスがいるのに何でマリガンが?」と首を傾げたが、結局はマリガンも主役の一人になった。

人柄の良いガレスピーは、間に入って皆を収めていざ本番となったが、アレンジを担当していたスライドハンプトンは、最後の抵抗か本番の演奏には参加しなかったという。

この真相を、ピアノのローランドハナが後日語っている。

このプロジェクトを企画したのは、音楽のドキュメンタリー作りには実績のあるGary KeysとStanley Dorfmantという2人のプロデューサーだった。2人はマリガンにこのプロジェクトへの参加を要請した時、最初からフィーチャーする場面をマリガンに与えていた。さらにマリガンへの報酬は、このコンサートへの出演料だけでなくこの映像販売に関してのフィーもあった。ジャズの歴史の再現といった企画でありながら、ショー仕立てするためにマリガンを使ってしまったのがミスキャストであったのだろう。

一方で、他の出演者はマックローチといえども出演料以外は貰っていなかった。だから、本来はペッパーアダムスの出番でもいいシーンで、マリガンの演奏になっているという次第だ。他のメンバー達も誰もマリガンとはやりたくなかったので、マリガンのバックの時は全然気合が入らなかった。一時はマリガンとローチの間で本番をキャンセルするという位まで、2人の間はシコっていた・・・、とハナの話は続く。

このような背景はあったものの、ガレスピーとジョンファディスの師弟対決もあれば、マックローチのハイハットだけを使ったドラムソロなど、コンサート自体には見どころは多い。

色々あっても、聴衆を前にプレーを始めれば、そこはプロのミュージシャン。

しかし、ガレスピービッグバンドの再編という点では、今一つ物足りなさを感じたのもマリガンが原因であったということだろう。

若い頃から常にジャズ界の最前線で活躍し続けたマリガン。そして主役で居続けられたのは、ジャズをビジネスにしていた面々との付き合いを上手くやっていたということだろう。そういえば、マリガンのコンサートジャズバンドも、ノーマングランツの支援があったから成り立っていたが、グランツがVerveを売却すると早々に解散したと聞いた事がある。

ダウンビートの批評家投票では、ペッパーアダムスはこの時すでにペッパーはマリガンを抜いて首位となっていた。そして読者投票でも翌年の82年にはマリガンが首位をアダムスの譲ることになる。ちょうどそんな時期でのマリガンの出番であった。

確かに、マリガンは70年代の後半はアルバム制作も途絶えがちで、落目のマリガンを周りのミュージシャンも感じていたのかもしれない。そのマリガンは、今後も主役であり続けるためには、せっかく得たこのコンサートの機会で、何とか主役の一人に加わりたかったと考えても不思議ではない。

マリガンはこの後も活動を続け、多くのアルバムを残す。あのクールの誕生の再演も果たした。きっと、最後まで話題の中心に居続けたいという想いでプレーを続けたのだろう。

よく成功者の中にいるタイプだ。

アダムスは、このコンサートの直前に"The Masters"がグラミー賞にノミネートされた連絡を貰う。そして、このコンサートが終わると、一人バリトンを持ってまたソリストとしてgigを求めて旅に出る。

自分自身はマリガンのファンでもあるので、どちらが良いとはなかなか言いにくいが、このコンサートに纏わる一連の話は、アダムスの人生観とマリガンのその違いがはっきりと出た出来事のような気がする。

2人にとって、このステージ上での握手はお互い一体どんな意味があったのだろうか?

1. Manteca

2. A Night In Tunisia

3. Groovin’ High

4. Mr, Hi Hat

5. Hot House

6. Lover Man

7. Tin Tin Deo

8. Salt Peanuts

Dizzy Gillespi (tp)

Gerry Mulligan (bs)

Milt Jackson (vib)

John Lewis (p)

George Duvivier (b)

Max Roarch (ds)

Victor Paz, Joe Wilder, Marvin Stamm and Jon Faddis (tp)

Benny Powell, Janice Robinson, Curtis Fuller and Melba Liston (tb)

Frank Foster, Pepper Adams, Frank Wess, Pacito d'Rivera and Jimmy Heath (Saxes)

Sir Roland Hanna (p)

Paul West and Ron Carter (b)

Candido and Big Black (per)

George Adams (g)

Grady Tate (ds)

Jon Henridcks (vol)

Recorded live at Avery Fisher Hall, New York, February 16 1981

Produced by Gary Keys

| Dream Band Jazz America [DVD] [Import] |

| クリエーター情報なし | |

| Wienerworld |