評論家・山崎元の「王様の耳はロバの耳!」

山崎元が原稿やTVでは伝えきれないホンネをタイムリーに書く、「王様の耳はロバの耳!」と叫ぶ穴のようなストレス解消ブログ。

囲碁棋士・藤沢秀行氏に幸せの秘訣を探る

囲碁棋士の藤沢秀行氏が今年の5月8日に亡くなった。享年83歳であった。「文藝春秋」7月号にご夫人の藤沢モトさんが「『無垢の人』藤沢秀行の最後を看取って」と題して、藤沢秀行さんの思いでの数々について語っておられる(注:たぶんライターが聞き書きしてまとめた原稿だと思う。申し訳ないが、ご本人が書いたのだとすると上手すぎる)。これがなかなか良いので、「文春」が手元にある方は、是非読んでみて欲しい。

藤沢秀行さんは、囲碁の棋士として一流であり、実力制のタイトル戦になってからの初代名人や同じく初代の棋聖であり、特に、この棋聖戦(当時賞金額が最高のタイトル戦だった)では6連覇を遂げた。また、藤沢氏の書は独特であり且つ非常に高く評価されている。これだけなら普通の一流棋士が惜しまれて亡くなったという話なのだが、彼は何ともエピソードの多い大変な人物だった。

簡単に思い浮かぶだけでも、酒乱であった時期が長く(注;棋聖戦の前は酒抜きが大変だったらしい)酒の失敗が数多く、三度のガンを克服し、競輪を中心にギャンブルにはまり、多額の借金を作り、事業にも手を出して何度か失敗し、ご夫人以外の女性二人とそれぞれに二人ずつの子供を作り、暴言(高齢の女流棋士達に向かって「腐ったオ○○○ばっかりだ」と叫んだ)で処分されそうになったり、独自に免状を発行して日本棋院を一時除名されたりと傍若無人を絵に描いたような人だった。「ひどい!」と思われる読者もおられよう。

しかし、ご本人が自分の人生をどう目算していたのかは知るよしもないが、彼の人生は全体として「非常に幸せ」であったように見える。

藤沢モトさんによると最後の病室は以下のような状況だった。

「今回、病室には『外』の子もやってきました。『外』の子と言っても、私の作ったご飯を食べたり一緒に旅行したことがある子がほとんどです。一人だけあまり話す機会がなかった子もいましたが、心根のいいことはすぐにわかりました。

秀行の病床の傍ら、母の違う子供達が集って過ごした時間は穏やかなものでした」

(「文藝春秋」7月号291ページ)

これはなかなか達成できる状況ではない。たとえば、田中角栄元首相の愛人が書いた手記を読むと、角栄さんが「母の違う子供達」が仲良くしてくれることをいかに強く望んだかが分かるが、あの日本を動かした角さんといえども、これはかなわぬ夢だった。

モトさんの手記にも詳しいが、藤沢秀行氏は、自分の弟子もそれ以外も含めて常に数十人の棋士(プロ・アマ、国籍を問わず)を自宅に招いたり合宿を行ったりして熱心に指導し続けてきた。

強くしたいと思う少年がいれば、歩行が満足でなくなってからも自ら囲碁教室に足を運んで、どのくらい強くなったかを見に行かねば気が済まないような熱心さであった。現在本因坊戦を戦っている高尾紳路九段など指導を受けた棋士は数多い。

ちなみに、藤沢秀行氏の最後の言葉は、病室で高尾九段に何か言おうとしたものの上手く伝わらなくて口から出た「バカ!」という言葉だったという。生涯を通じて誰彼構わず「バカ!」と言い続けた藤沢秀行氏らしい。

この様子は、高尾紳路九段の「高尾のブログ」に載っている。ちなみに「高尾のブログ」は終わったばかりの対局も含めて、高尾九段が自分の打碁を率直に解説してくれる、囲碁・将棋ジャンルで最高峰のと言っていい素晴らしいブログだ。

藤沢秀行氏は、何十年にもわたって韓国・中国の棋士にも熱心な指導を行った。近年、囲碁の国際戦では日本人がなかなか優勝できなくなったのだが、これは藤沢氏の指導のせいでもあると批判する人もいるのだが、藤沢氏は「ケツの穴が小せえやつだ」と言ってとりあわなかった。対象が囲碁となると、単に熱心なだけでなく、全く公平無私で純粋な人だった。

葬儀で息子さんが述べた言葉によると「自分の面倒は見られないのに、人の面倒をたくさん見て、世話をしてきた」人生であったという。

人に感謝されることほど幸せなことはないし、加えて、自分のことを心配しなかったのだから、藤沢秀行氏ご本人も幸せだと感じていたに違いないと思うのだ。

●

前置きが長くなったが、本題はこれからだ。囲碁棋士として天賦の才を持っていた藤沢秀行氏のような人ではない凡人でも、彼のように幸せになることはできるだろうか。これこそが、考える価値のあるテーマだろう。

藤沢秀行氏が「幸せ」であっただろうと思う理由を列挙すると、

(1)碁という全力で熱中できる対象があった、

(2)他人を世話(主に囲碁の指導)することが楽しかった、

(3)広い意味の「弟子」が多数居て彼らに囲まれ感謝されていた、

(4)異性(女性)にもてた、

(5)友人・知人が多かった、

(6)理解のあるパートナー(妻)に恵まれた、

(7)経済的には(ぎりぎり)破綻を免れた、

(8)どこでも、先生、あるいは一角の人物として遇された、

(9)からだが丈夫だった(三度ガンを克服したし「食い力」があった)、

(10)本人が明るい性格だった、

といった点だろうか。

これらは、何れも表面的なものである。幾つかの項目は別の項目の副産物だ。たとえば、何かに熱中しているような変わり者で、明るくて、エッチなら女性にはもてるだろうし、友人も増えるだろう(モトさんの手記には「ずいぶん女性にはもてたようです」とサラリと書かれている)。

本質的なのはたぶん、(1)(2)(6)(9)の四つだろう。明るい性格も大切だが、健康ならたいてい明るい性格だ。或いは、明るい性格は健康の一部だ、と言う方が適切か。

つまり、健康で、理解のある妻(夫)を持ち、何かに徹底的に熱心で、他人の世話に全力を尽くすなら、幸せになれるということではないか。

囲碁に限らず何かの突出した天才であるということは、必ずしも必要条件ではないようだ。これなら、凡人でも少々運が良ければ(健康+良いパートナー)、最高に幸せな男(女)になれる。対象が碁のようなものでなくとも、また、他人と比較してトップ・レベルではなくても、それに熱中することができて、その成果を惜しみなく他人に与え続けたなら、藤沢秀行氏的な幸せ者になることが出来るのではないか。

経済については、「何とかなる」と言い切って見たい気もするし、他方、そうではない現実もあるか。お金の心配をしないことが大切なのだろうが、それで困ることがあるかも知れない。この不安がたとえばベーシック・インカムのような制度で社会的に解消できるといいのだが、当面、社会には頼れそうにない。細かなことを気にしない強い心と、何とかして食っていく馬力がさらに必要か。

藤沢秀行氏的な幸せの世界で一つ心配なのは、碁に熱中できたことの背景に、ある種の依存症的な傾向性があったのではないかということだ。

氏は酒やギャンブルを覚えて、それにのめり込んでいる。どちらについても「依存症」と言って差し支えないレベルだったのではないか。幸い、囲碁は彼にとってのめり込んで差し支えのない対象だったし、最も大切な対象でもあった。この点、彼は幸運だったのかも知れないが、些か危うい面があった。

敢えて似た人を探すと、酒におぼれ、ドラッグにもはまり、女性関係がだらしなかったけれども、ギターとだけは上手く付き合うことが出来たエリック・クラプトンと藤沢秀行氏は似ているような気がする。

やはり、幸せと不幸せは紙一重の差なのかも知れない。

尚、藤沢秀行氏の命日5月8日は、たまたま私の誕生日だ。来年から、誕生日のたびに、藤沢氏を思い出しつつ、供養の代わりに、詰め碁の一題も解くことにしようと思う。

藤沢秀行さんは、囲碁の棋士として一流であり、実力制のタイトル戦になってからの初代名人や同じく初代の棋聖であり、特に、この棋聖戦(当時賞金額が最高のタイトル戦だった)では6連覇を遂げた。また、藤沢氏の書は独特であり且つ非常に高く評価されている。これだけなら普通の一流棋士が惜しまれて亡くなったという話なのだが、彼は何ともエピソードの多い大変な人物だった。

簡単に思い浮かぶだけでも、酒乱であった時期が長く(注;棋聖戦の前は酒抜きが大変だったらしい)酒の失敗が数多く、三度のガンを克服し、競輪を中心にギャンブルにはまり、多額の借金を作り、事業にも手を出して何度か失敗し、ご夫人以外の女性二人とそれぞれに二人ずつの子供を作り、暴言(高齢の女流棋士達に向かって「腐ったオ○○○ばっかりだ」と叫んだ)で処分されそうになったり、独自に免状を発行して日本棋院を一時除名されたりと傍若無人を絵に描いたような人だった。「ひどい!」と思われる読者もおられよう。

しかし、ご本人が自分の人生をどう目算していたのかは知るよしもないが、彼の人生は全体として「非常に幸せ」であったように見える。

藤沢モトさんによると最後の病室は以下のような状況だった。

「今回、病室には『外』の子もやってきました。『外』の子と言っても、私の作ったご飯を食べたり一緒に旅行したことがある子がほとんどです。一人だけあまり話す機会がなかった子もいましたが、心根のいいことはすぐにわかりました。

秀行の病床の傍ら、母の違う子供達が集って過ごした時間は穏やかなものでした」

(「文藝春秋」7月号291ページ)

これはなかなか達成できる状況ではない。たとえば、田中角栄元首相の愛人が書いた手記を読むと、角栄さんが「母の違う子供達」が仲良くしてくれることをいかに強く望んだかが分かるが、あの日本を動かした角さんといえども、これはかなわぬ夢だった。

モトさんの手記にも詳しいが、藤沢秀行氏は、自分の弟子もそれ以外も含めて常に数十人の棋士(プロ・アマ、国籍を問わず)を自宅に招いたり合宿を行ったりして熱心に指導し続けてきた。

強くしたいと思う少年がいれば、歩行が満足でなくなってからも自ら囲碁教室に足を運んで、どのくらい強くなったかを見に行かねば気が済まないような熱心さであった。現在本因坊戦を戦っている高尾紳路九段など指導を受けた棋士は数多い。

ちなみに、藤沢秀行氏の最後の言葉は、病室で高尾九段に何か言おうとしたものの上手く伝わらなくて口から出た「バカ!」という言葉だったという。生涯を通じて誰彼構わず「バカ!」と言い続けた藤沢秀行氏らしい。

この様子は、高尾紳路九段の「高尾のブログ」に載っている。ちなみに「高尾のブログ」は終わったばかりの対局も含めて、高尾九段が自分の打碁を率直に解説してくれる、囲碁・将棋ジャンルで最高峰のと言っていい素晴らしいブログだ。

藤沢秀行氏は、何十年にもわたって韓国・中国の棋士にも熱心な指導を行った。近年、囲碁の国際戦では日本人がなかなか優勝できなくなったのだが、これは藤沢氏の指導のせいでもあると批判する人もいるのだが、藤沢氏は「ケツの穴が小せえやつだ」と言ってとりあわなかった。対象が囲碁となると、単に熱心なだけでなく、全く公平無私で純粋な人だった。

葬儀で息子さんが述べた言葉によると「自分の面倒は見られないのに、人の面倒をたくさん見て、世話をしてきた」人生であったという。

人に感謝されることほど幸せなことはないし、加えて、自分のことを心配しなかったのだから、藤沢秀行氏ご本人も幸せだと感じていたに違いないと思うのだ。

●

前置きが長くなったが、本題はこれからだ。囲碁棋士として天賦の才を持っていた藤沢秀行氏のような人ではない凡人でも、彼のように幸せになることはできるだろうか。これこそが、考える価値のあるテーマだろう。

藤沢秀行氏が「幸せ」であっただろうと思う理由を列挙すると、

(1)碁という全力で熱中できる対象があった、

(2)他人を世話(主に囲碁の指導)することが楽しかった、

(3)広い意味の「弟子」が多数居て彼らに囲まれ感謝されていた、

(4)異性(女性)にもてた、

(5)友人・知人が多かった、

(6)理解のあるパートナー(妻)に恵まれた、

(7)経済的には(ぎりぎり)破綻を免れた、

(8)どこでも、先生、あるいは一角の人物として遇された、

(9)からだが丈夫だった(三度ガンを克服したし「食い力」があった)、

(10)本人が明るい性格だった、

といった点だろうか。

これらは、何れも表面的なものである。幾つかの項目は別の項目の副産物だ。たとえば、何かに熱中しているような変わり者で、明るくて、エッチなら女性にはもてるだろうし、友人も増えるだろう(モトさんの手記には「ずいぶん女性にはもてたようです」とサラリと書かれている)。

本質的なのはたぶん、(1)(2)(6)(9)の四つだろう。明るい性格も大切だが、健康ならたいてい明るい性格だ。或いは、明るい性格は健康の一部だ、と言う方が適切か。

つまり、健康で、理解のある妻(夫)を持ち、何かに徹底的に熱心で、他人の世話に全力を尽くすなら、幸せになれるということではないか。

囲碁に限らず何かの突出した天才であるということは、必ずしも必要条件ではないようだ。これなら、凡人でも少々運が良ければ(健康+良いパートナー)、最高に幸せな男(女)になれる。対象が碁のようなものでなくとも、また、他人と比較してトップ・レベルではなくても、それに熱中することができて、その成果を惜しみなく他人に与え続けたなら、藤沢秀行氏的な幸せ者になることが出来るのではないか。

経済については、「何とかなる」と言い切って見たい気もするし、他方、そうではない現実もあるか。お金の心配をしないことが大切なのだろうが、それで困ることがあるかも知れない。この不安がたとえばベーシック・インカムのような制度で社会的に解消できるといいのだが、当面、社会には頼れそうにない。細かなことを気にしない強い心と、何とかして食っていく馬力がさらに必要か。

藤沢秀行氏的な幸せの世界で一つ心配なのは、碁に熱中できたことの背景に、ある種の依存症的な傾向性があったのではないかということだ。

氏は酒やギャンブルを覚えて、それにのめり込んでいる。どちらについても「依存症」と言って差し支えないレベルだったのではないか。幸い、囲碁は彼にとってのめり込んで差し支えのない対象だったし、最も大切な対象でもあった。この点、彼は幸運だったのかも知れないが、些か危うい面があった。

敢えて似た人を探すと、酒におぼれ、ドラッグにもはまり、女性関係がだらしなかったけれども、ギターとだけは上手く付き合うことが出来たエリック・クラプトンと藤沢秀行氏は似ているような気がする。

やはり、幸せと不幸せは紙一重の差なのかも知れない。

尚、藤沢秀行氏の命日5月8日は、たまたま私の誕生日だ。来年から、誕生日のたびに、藤沢氏を思い出しつつ、供養の代わりに、詰め碁の一題も解くことにしようと思う。

コメント ( 62 ) | Trackback ( 0 )

効率的大関、千代大海に感嘆する

先日終わった5月場所で、カド番を迎えていた大関千代大海が千秋楽に勝ち越しを決めた。大関在位60場所は新記録の更新であり、無事に出場できれば、62場所まで伸ばすことが可能だ。記録として見事であり、ご本人を前にすれば、先ずは「「おめでとうございます」と言うべきところだろう。

先日終わった5月場所で、カド番を迎えていた大関千代大海が千秋楽に勝ち越しを決めた。大関在位60場所は新記録の更新であり、無事に出場できれば、62場所まで伸ばすことが可能だ。記録として見事であり、ご本人を前にすれば、先ずは「「おめでとうございます」と言うべきところだろう。千代大海の凄さは単なる在位期間の長さを超えている。相撲で白星を獲得する真面目な力を借りに「相撲力」とでも名付けると、彼は自らの相撲力資源を並外れて高い効率性で活用しているように見える。

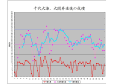

千代大海の大関在位場所の記録をグラフにして眺めてみた。赤線は各場所の勝ち星、ピンクの線は当該場所を含む過去3場所の合計勝ち星、そして青線は当該場所を含む過去1年間の勝率だ。

勝ち星の推移を見ると、勝ったり・負けたりを8勝ライン近辺で繰り返していることが分かる。大関は2場所連続で負け越さないと陥落しないので、勝ち星を固めることが出来れば、2場所で8勝でも維持できる訳だが(勝ち星を1場所に固める)、このメリットを大いに活かしている。関脇の場合、負け越して地位が下がると、1場所の勝ち越しではなかなか関脇に戻れない場合が多いように思う。この点大関は有利だし、千代大海はこの制度を賢く活かしている。魁皇も相当だが、現時点では、千代大海には僅かに及ばないように思える。大関の効率的維持術にあって、2人は良きライバルであり、歴史的にも傑出している。

俗に言う「大関互助会」というような関係(広義の八百長の範疇だ)と事実があるのかどうか、私には確たることが分からないが、二場所連続負け越しでやっと大関陥落という制度があり、複数の大関がいる場合、相互に星の融通をすることで、お互いにある程度の保険を掛けることが可能だという意味で、「大関互助会」(大関どうしの星の融通あるいは「手心」を加えた相撲)は、その存在を正当化するインセンティブがある。

大関に求められる成績の期待値は、ズバリ言って11勝だろう。大関昇進の分かれ目になるのは、多くの場合、過去3場所で33勝だ。千代大海は、60場所の大関在位にあって、過去3場所の勝ち星が33勝に達していた場所は3場所しかない。もちろん、既に大関なのだから、彼が、3場所33勝にこだわる理由はない。千代大海は合理的な現代っ子なのだ。結婚には至らなかったが、タレントの川村ひかるさんという女性の好みもいかにも現代っ子的だった(悪くないし、彼らしい)。

ところで、成績の奮わない大関を揶揄する表現として、古くから「クンロク大関」という言葉がある。毎場所9勝6敗程度で、優勝争いに絡まないし、かといって負け越すわけではないという存在感の薄い大関を指す。勝率にして6割である。

千代大海の大関在位60場所の合計勝ち星は私の手入力と計算が間違っていなければ484勝だ。60場所を900取り組みと見ると、勝率は53.78%(小数第三位四捨五入)でこれは、1場所15日に換算すると8.06勝だ。千代大海は不運にも怪我の多い力士だったから、休場が多い。60場所の中から15日全休の4場所を除いた56場所の840日を分母とした勝率を計算してみると(注:8敗7休でゼロ勝の場所が1つある)勝率は57.62%になるが、これでも1場所15日換算では8.64勝に過ぎない。

思うに、大関が負け越した場合、原則は陥落だが、過去1年(おまけして休場を除いた勝率でいい)の勝率が6割を超えていたら在位可能として、翌場所の負け越しで陥落という程度に、大関在位のハードルを上げる必要があるのではないだろうか。

想像するに、千代大海さんご本人は率直でサッパリした「いい人」なのではないか。一緒にお酒など飲むと大変楽しかろうとも思う。しかし、大相撲が「手心」まして「八百長」などないスポーツだと思って楽しみたい(たとえ嘘でも、気分だけでも)向きには不都合な存在である。真剣勝負の積み重ねが生んだ偶然の芸術的とでもいうべき成績なのかも知れないが、彼の実績は、真剣勝負(だとしたら)のリアリティを失わせている。

たぶん相撲キャリア的に既に晩年にさしかかっている彼にお願いできることは少ないが、出来たら、負けてもいいシチュエーションで負けるときに土俵際で力を緩めるのと、負けた時に簡単に笑う(苦笑いや照れ笑いも含めて)のは止めて欲しい(例えば、白鵬が横綱昇進を決めた時の千代大海との一番はいただけなかった)。力士としては運動神経も頭もいい彼なら、もっとそれらしくできるのではないか。

それにしても、千代大海は空前の「効率的大関」である。願わくは、絶後でもあって欲しいが。

コメント ( 24 ) | Trackback ( 0 )

歴史は繰り返すのだろうか?

歴史は繰り返すのか。この問いに対する答えはその人の世界観、あるいは好みによるのだろう。

私の場合は、どちらかというと、歴史が繰り返すという方向では物事を見ない方だと思う。よく言えば先入観を持たないようにしているということだし、悪く言えば歴史に学ぶ姿勢が乏しいのかも知れない。

主に興味があるのは、現在および将来に起こる物事の背景で働いている因果関係と力、敢えて喩えを探すと「世の中の仕組みと」いうか「背後にあるゲームのルール」のようなものに興味がある。経済の世界では、この点に関する自分の理解をもとにして儲けるのも楽しいだろうが、ともすれば、仕組みが分かったことに満足して、自分で儲けることを忘れがちだ。大儲けをするのは、たぶん、永続的に有効な原則に興味を持つ人よりも、一回だけでもチャンスを利用することにどん欲な人なのだろう。

さて、歴史は必ずしも繰り返さないと思っているわけだが、その私でも、バブルには繰り返し起こるパターンがあると思う。

大まかにいえば、

(1)バブルは、何らかの金融的イノベーション(新たな資金の動員か、レバレッジを可能にし、リスクを誤認させるような工夫)と金融の緩和状態がセットになったときに起こりやすく、

(2)他人のお金を使ってリスクを拡大することに関わるエージェント(日本の株バブルならたとえば、証券マンや信託銀行の人達。サブプライム問題なら投資銀行マンやヘッジファンド運用者)がリスク拡大のエスカレーションを起こしてバブルが育ち、

(3)多くは多少の金融引き締めを伴う何らかのきっかけでこのバブルは崩落に向かい、

(4)損の全体像が見えて人々が相互に安心して契約(お金の貸し借りを含む)ができるようになると事態は解決に向かう(多くは金融緩和が伴う)、

というような経緯を辿る。

サブプライム問題に端を発した今回の金融危機は、アメリカの不動産を中心として対象物が大きかったので影響も大きいが、「普通のバブルの大変大きいの」ではないかと思っている。

バブルは、この大きさのものをやるには時間が掛かるだろうが、相対的に中小規模のものは、また起こるだろう。何度か原稿に書いたことがあるが、たとえば「排出権取引」を中心とした「エコ・バブル」は、大風呂敷を拡げやすいし、対象物の価値が曖昧だから「鞘抜き」の妙味があって、バブルの対象物にはうってつけだ。

パターンがはっきりしていて、しかも、前の幾つかのバブルが多くの人々の記憶に新しい中で、またバブルが繰り返されるのはなぜだろう。

歴史に学ぶにせよ、物事の仕組みに敏感になるにせよ、多くの人が同様の失敗を繰り返すのは、少なくとも、ファイナンス理論で言う「効率的市場仮説」が想定するような意味では、人々は利口ではないということだろう。

情報を正しく織り込んだ価格を認識できないことの他に、上記の(2)に注目するだけでも、同じパターンで行動する他人に何度も騙されていることになる。後者に関しては、他人に頼りたい、優れた他人を利用してみたい、自分は他人を見極めることが出来る、他人が儲けてるときに自分が遅れるのは悔しい、といった組み合わせた後の効果に於いては「騙されることを求める傾向性」とでもいうべきものを多くの人が持っているからだろうし、エージェントの側ではこの傾向性を利用することに気づきやすいのだろう。

自分も含めてだが(ある種の分野では私も「騙されたい傾向性」を持っている)、人間はなかなか合理的には行動できないものだ。

もっとも、自分が「完全な学習」を求めているのかというと、これも少し違うような気がする。そう長くない人生を、取りあえず楽しく暮らせればそれでいいと思っているし、そのためには、「よく分からないけれども、上手く行くこと」が時々あってもいいのではないかともどこかで思っている。この気分は、間抜けな楽観主義であるとして批判されて然るべきだが、たぶん「生きる元気」の重要な一部でもあるのだろう。

かくして、少なくとも、私は、自分が人生において同じ失敗を繰り返す素地があることを理解する。

一方では大いに気を付けるつもりだが、他方ではあまり気にしない用意も出来ている。

さて、ここまでの文章には、特段の意味はありません。moto金田浩さん、作業員さん、女子供さん、琴子さん、メモまさん、アベルフ・シンドラーさんをはじめ多くの方がカキコんで下さっている、「人はギャンブルから何かを学べるか」というエントリーのコメント欄があまりに長くなったので(利用されているネット環境によっては「重い」だろうと思います)、このコメント欄の引っ越し先を作ろうというのが、今回のエントリーの意図です。

バーでいうと、常連客向けの席を移して、ちょっと模様替えしてみる、という程度の変化です。もちろん、常連さん以外のご参加も歓迎しますので、作業員さん(←見かけよりも親切なお客さんです)あたりと上手くやって下さい。

私の場合は、どちらかというと、歴史が繰り返すという方向では物事を見ない方だと思う。よく言えば先入観を持たないようにしているということだし、悪く言えば歴史に学ぶ姿勢が乏しいのかも知れない。

主に興味があるのは、現在および将来に起こる物事の背景で働いている因果関係と力、敢えて喩えを探すと「世の中の仕組みと」いうか「背後にあるゲームのルール」のようなものに興味がある。経済の世界では、この点に関する自分の理解をもとにして儲けるのも楽しいだろうが、ともすれば、仕組みが分かったことに満足して、自分で儲けることを忘れがちだ。大儲けをするのは、たぶん、永続的に有効な原則に興味を持つ人よりも、一回だけでもチャンスを利用することにどん欲な人なのだろう。

さて、歴史は必ずしも繰り返さないと思っているわけだが、その私でも、バブルには繰り返し起こるパターンがあると思う。

大まかにいえば、

(1)バブルは、何らかの金融的イノベーション(新たな資金の動員か、レバレッジを可能にし、リスクを誤認させるような工夫)と金融の緩和状態がセットになったときに起こりやすく、

(2)他人のお金を使ってリスクを拡大することに関わるエージェント(日本の株バブルならたとえば、証券マンや信託銀行の人達。サブプライム問題なら投資銀行マンやヘッジファンド運用者)がリスク拡大のエスカレーションを起こしてバブルが育ち、

(3)多くは多少の金融引き締めを伴う何らかのきっかけでこのバブルは崩落に向かい、

(4)損の全体像が見えて人々が相互に安心して契約(お金の貸し借りを含む)ができるようになると事態は解決に向かう(多くは金融緩和が伴う)、

というような経緯を辿る。

サブプライム問題に端を発した今回の金融危機は、アメリカの不動産を中心として対象物が大きかったので影響も大きいが、「普通のバブルの大変大きいの」ではないかと思っている。

バブルは、この大きさのものをやるには時間が掛かるだろうが、相対的に中小規模のものは、また起こるだろう。何度か原稿に書いたことがあるが、たとえば「排出権取引」を中心とした「エコ・バブル」は、大風呂敷を拡げやすいし、対象物の価値が曖昧だから「鞘抜き」の妙味があって、バブルの対象物にはうってつけだ。

パターンがはっきりしていて、しかも、前の幾つかのバブルが多くの人々の記憶に新しい中で、またバブルが繰り返されるのはなぜだろう。

歴史に学ぶにせよ、物事の仕組みに敏感になるにせよ、多くの人が同様の失敗を繰り返すのは、少なくとも、ファイナンス理論で言う「効率的市場仮説」が想定するような意味では、人々は利口ではないということだろう。

情報を正しく織り込んだ価格を認識できないことの他に、上記の(2)に注目するだけでも、同じパターンで行動する他人に何度も騙されていることになる。後者に関しては、他人に頼りたい、優れた他人を利用してみたい、自分は他人を見極めることが出来る、他人が儲けてるときに自分が遅れるのは悔しい、といった組み合わせた後の効果に於いては「騙されることを求める傾向性」とでもいうべきものを多くの人が持っているからだろうし、エージェントの側ではこの傾向性を利用することに気づきやすいのだろう。

自分も含めてだが(ある種の分野では私も「騙されたい傾向性」を持っている)、人間はなかなか合理的には行動できないものだ。

もっとも、自分が「完全な学習」を求めているのかというと、これも少し違うような気がする。そう長くない人生を、取りあえず楽しく暮らせればそれでいいと思っているし、そのためには、「よく分からないけれども、上手く行くこと」が時々あってもいいのではないかともどこかで思っている。この気分は、間抜けな楽観主義であるとして批判されて然るべきだが、たぶん「生きる元気」の重要な一部でもあるのだろう。

かくして、少なくとも、私は、自分が人生において同じ失敗を繰り返す素地があることを理解する。

一方では大いに気を付けるつもりだが、他方ではあまり気にしない用意も出来ている。

さて、ここまでの文章には、特段の意味はありません。moto金田浩さん、作業員さん、女子供さん、琴子さん、メモまさん、アベルフ・シンドラーさんをはじめ多くの方がカキコんで下さっている、「人はギャンブルから何かを学べるか」というエントリーのコメント欄があまりに長くなったので(利用されているネット環境によっては「重い」だろうと思います)、このコメント欄の引っ越し先を作ろうというのが、今回のエントリーの意図です。

バーでいうと、常連客向けの席を移して、ちょっと模様替えしてみる、という程度の変化です。もちろん、常連さん以外のご参加も歓迎しますので、作業員さん(←見かけよりも親切なお客さんです)あたりと上手くやって下さい。

コメント ( 580 ) | Trackback ( 0 )

雇用のルールをどうすればいいか

2月17日付の「読売新聞」(朝刊)の「はたらく」という連載欄に「転職しやすい社会に」という見出しでインタビュー記事を載せて貰った。

正社員の解雇の仕組みを整えるべきだということと、転職の際に不利や障害のない仕組みにした方がいいということの二点を意見として取り上げて貰ったが、雇用に関する制度設計では複数のルールをセットで考える必要があるし、紙面も限られていたので、現時点で、雇用のルールがどのようであれば望ましいと考えているのかについて、列挙してみる。ごく大雑把なもので、まだまだ変化の余地があるが、備忘のメモ代わりだ。

(1)正社員の指名解雇が出来る仕組みが必要

会社にとって望ましい人的資源配分をなるべく低コストで且つ予想できるコストで達成できるようにするためには、正社員であっても、会社が任意に選んだ社員を解雇できることを手続きと補償を含めて明確にルール化することが必要だ。

企業に利益の追求と(社員個人の)福祉の両方を求める中途半端な仕組みは、上手く行かない。企業は利益の追求に徹し(その中で社員への福祉提供が合理的な場合はあるだろう)、個人の救済は政府の仕事だと整理したい(原則として、政府は、企業単位、業界単位の補助や救済は行わない)。

(2)解雇の際の手続きと最低補償額を明確に定める

会社は予想可能なコストで社員を解雇できる方が経営計画が立てやすいし、解雇される社員の側も解雇の予告期限や最低幾ら貰えるのか権利が明確である方が不利を受けにくい。手続きや補償額を明確化することで、労使双方が交渉コストを節約できる。

現状では、社員はしばしば自己都合退社に「追い込まれて」不利な条件を甘受する事が起こっている。

指名解雇の最低補償額を幾らにするのがいいかは難しい問題だが、期待年収の3ヶ月分から半年分位をイメージしている(額の多寡、条件の定め方には諸説あるだろう)。もちろん、これは、社内制度的にも、税制的にも退職金や年金とは別のものにすべきだ(妙な節税の余地を残すべきでない)。

(3)退職金に対する税制上の優遇を廃止する

給与の後払いの形式として「退職金」を制度化することは企業の勝手でいいが、これに税制上の優遇を与える必要はない。税制上の優遇を無くすると、退職金は、多くの場合、縮小・廃止に向かうだろう。

尚、現在の退職金に対する税制上の優遇を最も有利に使っているのは、たぶん複数回の「渡り」を繰り返す官僚(OB)だろう。官僚OBが退官後に何度も就職することがあっていいが、この際の収入に対して税制上の優遇を与える必要はない。

また、ついでに言っておくと、通勤費や家賃を経費として認める必要はない。社員個人は、自分の収入の中から、通勤時間や住み心地などを考えて、自分の所得の中から住居や通勤手段を考えるといい。

(注;退職金への税制優遇や、経費を認めないことによる税収の増加分は、所得税の減税でバランスを取ってくれるといい)

(4)退職金・年金の勤続年数による差別を禁止

会社に社員を縛り付けるためのインセンティブとして退職金や年金の制度を、会社がかなりの程度勝手にデザインできる(たとえば勤続15年以上ないと企業年金加算部分ゼロなど)現在の仕組みは、働く側にとって不利だ。

退職金や年金は給与の後払いだと考える方がスッキリする。

(5)退職理由による退職金(あるいは年金)の差別を禁止

社員が、自分に合った会社を選ぶことが出来るようにするためにも、自己都合と会社都合の退職に差を設けるべきではない。両者の差は(2)の補償のありなしで十分だ。

(6)官僚の解雇も多額の収入も可能に

(ほぼ)絶対に解雇がない、長期的にメンバーが固定された利益集団である官僚の、自らの権益を目指す結束は堅い。この点に関する官僚の結束には、民間人も政治家も凡そ対抗できる感じがしない。

また、人材の入れ替えが可能である方が、有能な人物を要職に登用できるし、政治の(時の政権の)意思を政策に実現しやすい。

幹部職員(課長以上?)の任用と処遇は、実質的にすべて担当大臣の裁量とし、解雇も可能にする代わりに、多額の報酬も可能にする。加えて、こうした幹部職員の人事評価と処遇(年収の明細)は全て情報公開の対象とする(「お手盛り」がやりにくいように)。

(7)「天下り」も「天上がり」もあり。但し、不正には厳罰

この点については、過去と考え方を変えた。官界で民間人材の登用を考える以上、官界から民間への移動を厳しく制限するのは対称性を欠く

天下りを規制しても不正はあるし、癒着は生じうる。不正や癒着に対する監督と罰則を強化することで問題に対処すべきだろう。

(8)労務管理の責任は実質的な業務指示者が負うことを明確化

製造業の派遣は禁止する必要はないが(禁止すると就労機会が減ってしまう)、就労者の安全や健康管理に対する責任は十分に責任を持って守られなければならない。

(9)副業の原則自由を明確化

就業規則で副業を禁じることを原則として禁じる。副業は個人の権利であり、会社ごときが特別の事情無くこれを原則禁止する就業規則を設けることは不適当だ。

「同業他社での副業」など、特別に不都合なケースについては、個別列挙的にその禁止を社員と契約する。

現在の判例でも本業の(?)会社の業務に支障のない副業はOKらしいが、原則禁止されている副業の権利を社員個人が裁判で勝ち取るというのは馬鹿げている(裁判に勝っても会社員としては殆ど「終わり」だろう)。

(10)企業年金は確定拠出年金に一本化する

確定給付の企業年金(DB)は企業にとって本業でない余計なリスク要因であり、不要だ(投資家にとっては普通株を買うのにDB部分の投資信託のようなものをセット販売されるようなものだ)。公的年金(サラリーマンの厚生年金と公務員の共済年金は同条件に「一元化」されることになっている)プラス、個人の自助努力支援の仕組みとしてのDCがあればいい。今後、官民の人材交流が必要であることも考えると、共済年金の三階部分はDCに移行することが望ましい。

将来の理想型としては、公的年金の二階部分を廃止すると共に(どうして自営業者にはないのだろうか?)年金制度をベーシック・インカムに改変して、国民全てが「ベーシック・インカム&確定拠出年金(DC)」という共通の制度を利用するように整理したいところだ。

正社員の解雇の仕組みを整えるべきだということと、転職の際に不利や障害のない仕組みにした方がいいということの二点を意見として取り上げて貰ったが、雇用に関する制度設計では複数のルールをセットで考える必要があるし、紙面も限られていたので、現時点で、雇用のルールがどのようであれば望ましいと考えているのかについて、列挙してみる。ごく大雑把なもので、まだまだ変化の余地があるが、備忘のメモ代わりだ。

(1)正社員の指名解雇が出来る仕組みが必要

会社にとって望ましい人的資源配分をなるべく低コストで且つ予想できるコストで達成できるようにするためには、正社員であっても、会社が任意に選んだ社員を解雇できることを手続きと補償を含めて明確にルール化することが必要だ。

企業に利益の追求と(社員個人の)福祉の両方を求める中途半端な仕組みは、上手く行かない。企業は利益の追求に徹し(その中で社員への福祉提供が合理的な場合はあるだろう)、個人の救済は政府の仕事だと整理したい(原則として、政府は、企業単位、業界単位の補助や救済は行わない)。

(2)解雇の際の手続きと最低補償額を明確に定める

会社は予想可能なコストで社員を解雇できる方が経営計画が立てやすいし、解雇される社員の側も解雇の予告期限や最低幾ら貰えるのか権利が明確である方が不利を受けにくい。手続きや補償額を明確化することで、労使双方が交渉コストを節約できる。

現状では、社員はしばしば自己都合退社に「追い込まれて」不利な条件を甘受する事が起こっている。

指名解雇の最低補償額を幾らにするのがいいかは難しい問題だが、期待年収の3ヶ月分から半年分位をイメージしている(額の多寡、条件の定め方には諸説あるだろう)。もちろん、これは、社内制度的にも、税制的にも退職金や年金とは別のものにすべきだ(妙な節税の余地を残すべきでない)。

(3)退職金に対する税制上の優遇を廃止する

給与の後払いの形式として「退職金」を制度化することは企業の勝手でいいが、これに税制上の優遇を与える必要はない。税制上の優遇を無くすると、退職金は、多くの場合、縮小・廃止に向かうだろう。

尚、現在の退職金に対する税制上の優遇を最も有利に使っているのは、たぶん複数回の「渡り」を繰り返す官僚(OB)だろう。官僚OBが退官後に何度も就職することがあっていいが、この際の収入に対して税制上の優遇を与える必要はない。

また、ついでに言っておくと、通勤費や家賃を経費として認める必要はない。社員個人は、自分の収入の中から、通勤時間や住み心地などを考えて、自分の所得の中から住居や通勤手段を考えるといい。

(注;退職金への税制優遇や、経費を認めないことによる税収の増加分は、所得税の減税でバランスを取ってくれるといい)

(4)退職金・年金の勤続年数による差別を禁止

会社に社員を縛り付けるためのインセンティブとして退職金や年金の制度を、会社がかなりの程度勝手にデザインできる(たとえば勤続15年以上ないと企業年金加算部分ゼロなど)現在の仕組みは、働く側にとって不利だ。

退職金や年金は給与の後払いだと考える方がスッキリする。

(5)退職理由による退職金(あるいは年金)の差別を禁止

社員が、自分に合った会社を選ぶことが出来るようにするためにも、自己都合と会社都合の退職に差を設けるべきではない。両者の差は(2)の補償のありなしで十分だ。

(6)官僚の解雇も多額の収入も可能に

(ほぼ)絶対に解雇がない、長期的にメンバーが固定された利益集団である官僚の、自らの権益を目指す結束は堅い。この点に関する官僚の結束には、民間人も政治家も凡そ対抗できる感じがしない。

また、人材の入れ替えが可能である方が、有能な人物を要職に登用できるし、政治の(時の政権の)意思を政策に実現しやすい。

幹部職員(課長以上?)の任用と処遇は、実質的にすべて担当大臣の裁量とし、解雇も可能にする代わりに、多額の報酬も可能にする。加えて、こうした幹部職員の人事評価と処遇(年収の明細)は全て情報公開の対象とする(「お手盛り」がやりにくいように)。

(7)「天下り」も「天上がり」もあり。但し、不正には厳罰

この点については、過去と考え方を変えた。官界で民間人材の登用を考える以上、官界から民間への移動を厳しく制限するのは対称性を欠く

天下りを規制しても不正はあるし、癒着は生じうる。不正や癒着に対する監督と罰則を強化することで問題に対処すべきだろう。

(8)労務管理の責任は実質的な業務指示者が負うことを明確化

製造業の派遣は禁止する必要はないが(禁止すると就労機会が減ってしまう)、就労者の安全や健康管理に対する責任は十分に責任を持って守られなければならない。

(9)副業の原則自由を明確化

就業規則で副業を禁じることを原則として禁じる。副業は個人の権利であり、会社ごときが特別の事情無くこれを原則禁止する就業規則を設けることは不適当だ。

「同業他社での副業」など、特別に不都合なケースについては、個別列挙的にその禁止を社員と契約する。

現在の判例でも本業の(?)会社の業務に支障のない副業はOKらしいが、原則禁止されている副業の権利を社員個人が裁判で勝ち取るというのは馬鹿げている(裁判に勝っても会社員としては殆ど「終わり」だろう)。

(10)企業年金は確定拠出年金に一本化する

確定給付の企業年金(DB)は企業にとって本業でない余計なリスク要因であり、不要だ(投資家にとっては普通株を買うのにDB部分の投資信託のようなものをセット販売されるようなものだ)。公的年金(サラリーマンの厚生年金と公務員の共済年金は同条件に「一元化」されることになっている)プラス、個人の自助努力支援の仕組みとしてのDCがあればいい。今後、官民の人材交流が必要であることも考えると、共済年金の三階部分はDCに移行することが望ましい。

将来の理想型としては、公的年金の二階部分を廃止すると共に(どうして自営業者にはないのだろうか?)年金制度をベーシック・インカムに改変して、国民全てが「ベーシック・インカム&確定拠出年金(DC)」という共通の制度を利用するように整理したいところだ。

コメント ( 55 ) | Trackback ( 0 )

ベーシックインカムをテレビで説明します

収録は済ませてあるので、正確に言うと「説明しました」です。1月24日(土曜日)にオンエア予定のBS11の田中康夫さん司会の番組、「にっぽんサイコー!」でベーシックインカムについて説明しました。

先日、TBSラジオの田中康夫さんが司会を務めておられる番組に出演したご縁で(楽天のTBS株大量取得以来はじめてのTBS出演です!)、BS11の番組にもゲスト出演する運びとなりました。

説明した内容自体は、当ブログでも書いた内容なので、番組をご覧になられても新しい発見はないかも知れませんが、ベーシックインカムにご興味のある読者の中でも、文字よりも話の方が物事の可否が判断しやすいとお感じの方がいらっしゃるかも知れないので、お知らせしておきます。自分のテレビ出演や講演などの広報・勧誘をブログでやるのはあまり好きではないのですが、ベーシックインカムの説明は、テレビでは珍しいかもしれないので、お知らせします。

私の出演は20分程度で、田中康夫さんと二人のやりとりです。

前半に、リーマンショック以後の金融危機で、実は、公務員は儲かっている!という話をして(雇用安定&給料不変で物価が下落していることの他に、ヒステリックなケインジアン政策支持の声が高まって「財政出動」の拡大が正当化されつつあり、裁量的な財政支出増加は「(株)公務員」の売り上げの増加に相当するから)、この話を引き継ぎながら、後半に、需要追加の際のお金の使い道を官僚や政治家が決めるよりも、個々の国民が自分の好きな目的に使う方がいいのではないか、という位置づけで、政策としてのベーシックインカムについて説明しました。

尚、私は、汗をかきかき説明していますが、これは、BS11の打ち合わせ場所(日当たりのいい窓の側)が猛烈に暑かったためで、冷や汗をかいていたわけではありません。

BS11が視聴できて、お時間のある方で、ベーシックインカムにご興味のある方は、ご覧になってみて下さい。

<追記>番組は24日土曜日の午後10時~10時30分の放送予定です。

先日、TBSラジオの田中康夫さんが司会を務めておられる番組に出演したご縁で(楽天のTBS株大量取得以来はじめてのTBS出演です!)、BS11の番組にもゲスト出演する運びとなりました。

説明した内容自体は、当ブログでも書いた内容なので、番組をご覧になられても新しい発見はないかも知れませんが、ベーシックインカムにご興味のある読者の中でも、文字よりも話の方が物事の可否が判断しやすいとお感じの方がいらっしゃるかも知れないので、お知らせしておきます。自分のテレビ出演や講演などの広報・勧誘をブログでやるのはあまり好きではないのですが、ベーシックインカムの説明は、テレビでは珍しいかもしれないので、お知らせします。

私の出演は20分程度で、田中康夫さんと二人のやりとりです。

前半に、リーマンショック以後の金融危機で、実は、公務員は儲かっている!という話をして(雇用安定&給料不変で物価が下落していることの他に、ヒステリックなケインジアン政策支持の声が高まって「財政出動」の拡大が正当化されつつあり、裁量的な財政支出増加は「(株)公務員」の売り上げの増加に相当するから)、この話を引き継ぎながら、後半に、需要追加の際のお金の使い道を官僚や政治家が決めるよりも、個々の国民が自分の好きな目的に使う方がいいのではないか、という位置づけで、政策としてのベーシックインカムについて説明しました。

尚、私は、汗をかきかき説明していますが、これは、BS11の打ち合わせ場所(日当たりのいい窓の側)が猛烈に暑かったためで、冷や汗をかいていたわけではありません。

BS11が視聴できて、お時間のある方で、ベーシックインカムにご興味のある方は、ご覧になってみて下さい。

<追記>番組は24日土曜日の午後10時~10時30分の放送予定です。

コメント ( 19 ) | Trackback ( 0 )

ベーシックインカムに関する補足

もう1年以上前に書いたベーシックインカムに関するエントリーに(http://blog.goo.ne.jp/yamazaki_hajime/e/df9729ff82024e97dd3447d08d9c5f27)ポツポツとコメントが入る。ありがたいことではあるが、なぜかと疑問を抱いていたのだが、堀江貴文氏のブログでこのエントリーが取り上げられていたことを、さる忘年会の出席者からお聞きした。

調べてみると、堀江氏のブログ「六本木で働いていた元社長のアメブロ」(http://ameblo.jp/takapon-jp/)に12月15日付けで「ベーシックインカムの話」というエントリーがある。堀江氏は、ベーシックインカム的な構想に基本的に賛成のようだ。(1)公共事業にお金を使うよりもダイレクトにお金を配る方がいい、(2)働かざる者食うべからずという倫理は古い、という辺りのことを的確に理解してくれている。

(3)能力(やる気とスキル)のある人に資源(資金)を集中させて大いに働いて稼いでもらって大多数を食わせればいいのではないかという立論は、かつての「ホリエモン」の時代の堀江氏のイメージに合致する。こうした「稼ぎ」の中には、他人からのピンハネ(労働者からはもちろん、資本家からのピンハネもある)が大いに含まれる場合があるはずなので、稼いでいる人が特別偉いわけではないと思うわけだが、堀江氏は別段「稼ぐ奴が偉い」などと言っているわけでない。リアリストである彼は、稼ぎが少数の人間に集中しやすいという現実を知っているので、稼いだ人が多数を養う社会が自然だと思うのだろう。

ベーシックインカムの議論に内容的に是非付け加えたい新しい認識があるわけではないが、頂いたコメントの幾つかを見ると、ベーシックインカムそのもの或いは私の意図に関する誤解があるようなので、幾つか補足説明をしておきたい。

先ず、私がベーシックインカムを支持する大きな理由の一つは、これが「小さな政府」を実現する手段として有効だからだ。

年金や生活保護のような多数の役人が介在する行政サービスをベーシックインカムに置き換えると、コスト面の効率が改善するし(たとえば社会保険庁の廃止)、役人の不透明な裁量を減らすことが出来る(たとえば生活保護の認定で)。

無条件でお金を配るわけだから、個人は自分の好む対象に支出することが出来るし、これを貯めることもできる。全般的に自由度が拡大するし、貯蓄を持っていたら生活保護の支給を打ち切るというような、生活保護世帯に対する特定の暮らし方の強制のような事態が起こらない。

役人の権限も、人数も当然減ることになるから、役人の多く(心ある人は賛成するかも知れないが)や利益配分に関与したいタイプの政治家はベーシックインカムを好まないだろう。

今ひとつピンと来ない人がいるようなので、補足すると、ベーシックインカムと定率の所得税を組み合わせると、ミルトン・フリードマンが提唱した「負の所得税」(を含む税制)と同じになる。

たとえば、1人月5万円、年間60万円のベーシックインカムと30%の税率の所得税を組み合わせると、60万円÷0.3=200万円の所得で、ベーシックインカムと所得税が均衡し、200万円を中心として上下の所得の変化は7掛け(1-0.3)で可処分所得に反映することになる。つまり、働いて稼ぐと所得が増えて経済的な生活は改善するから、ベーシックインカムの存在で労働のインセンティブが無くなるわけではない。

賃金に対してベーシックインカムがどのような影響を与えるかは微妙な問題だ。労働者側に多少なりとも「余裕」が生じるので、安い賃金でキツイ仕事はしなくなるかも知れないが、他方で、賃金が安くてもベーシックインカムと合わせると生活が成立するので、安い賃金を受け入れるようになる効果もある。

何れにしても、ベーシックインカムがあると、労働者側で働く先を選ぶ際の自由度は(企業で働かないことも含めて)拡大しそうだ。また、ベーシックインカムがあってもなくても、労働組合は無用だろう。個々の労働者の権利を法的に明確に守ることが重要であり、これは現状と変わらない。

景気との関係はどうか。ベーシックインカムは景気対策のために導入する性質のものではないが、消費性向の高い低所得者層への所得移転は、いくばくかの需要拡大効果を生むだろう。また、マクロ的な総需要への働きかけはベーシックインカムの金額を増減すればいいし、財源をどうするかを通じて行う手もある。

年金との関係はどうか。一番分かりやすいのは、全国民の年金をベーシックインカムと確定拠出年金の二本にまとめてしまうことだろう。基本的に、自助努力をしたい人は、したいだけやって下さい、という制度だ。確定拠出年金のインパクトが大きすぎるなら、税方式でかつ国債並の利回りで仮想積み立て運用する共通の基礎年金を付け加えてもいいだろう。厚労省・社会保険庁の年金関係の仕事は不要になる。

所得に対する課税を100%としてこれらを全てベーシックインカム化するとさすがに「共産主義だ!」ということになるかも知れないが、十分なインセンティブが残る税率で、しかもベーシックインカムの使途には制限を付けないわけだから、制度全体としてはずいぶん自由主義色の強いものになるはずだ(何せ、ミルトン・フリードマンなのだから)。

私的所有権に介入するという意味では、ある種のリバタリアンには受け入れにくい考え方かも知れないが、政府を小さくして、資源配分を私的選択に任せるという意味では、ベーシックインカムはリバタリアンの考え方と相性がいい面があるのではないだろうか。

ベーシックインカムの現実的な金額として、現在漠然とイメージするのは1人当たり月に5万円くらいの金額だ。これで健康保険と公教育(高校全員プラス、特段の優秀者については国立大学のコストも)をタダにして貰えば、十分な「最低限」になるのではないだろうか。夫婦と子供二人で20万円だし、5万円で1人暮らし(←贅沢だ)は無理でも、何人か集まって暮らせば、ぎりぎり生きて行くことは出来るだろう。

何れにせよ、「現在の行政サービスを順々にベーシックインカムに置き換える」と考えてもらうと、私が期待するベーシックインカム像が、より分かりやすいと思う。

調べてみると、堀江氏のブログ「六本木で働いていた元社長のアメブロ」(http://ameblo.jp/takapon-jp/)に12月15日付けで「ベーシックインカムの話」というエントリーがある。堀江氏は、ベーシックインカム的な構想に基本的に賛成のようだ。(1)公共事業にお金を使うよりもダイレクトにお金を配る方がいい、(2)働かざる者食うべからずという倫理は古い、という辺りのことを的確に理解してくれている。

(3)能力(やる気とスキル)のある人に資源(資金)を集中させて大いに働いて稼いでもらって大多数を食わせればいいのではないかという立論は、かつての「ホリエモン」の時代の堀江氏のイメージに合致する。こうした「稼ぎ」の中には、他人からのピンハネ(労働者からはもちろん、資本家からのピンハネもある)が大いに含まれる場合があるはずなので、稼いでいる人が特別偉いわけではないと思うわけだが、堀江氏は別段「稼ぐ奴が偉い」などと言っているわけでない。リアリストである彼は、稼ぎが少数の人間に集中しやすいという現実を知っているので、稼いだ人が多数を養う社会が自然だと思うのだろう。

ベーシックインカムの議論に内容的に是非付け加えたい新しい認識があるわけではないが、頂いたコメントの幾つかを見ると、ベーシックインカムそのもの或いは私の意図に関する誤解があるようなので、幾つか補足説明をしておきたい。

先ず、私がベーシックインカムを支持する大きな理由の一つは、これが「小さな政府」を実現する手段として有効だからだ。

年金や生活保護のような多数の役人が介在する行政サービスをベーシックインカムに置き換えると、コスト面の効率が改善するし(たとえば社会保険庁の廃止)、役人の不透明な裁量を減らすことが出来る(たとえば生活保護の認定で)。

無条件でお金を配るわけだから、個人は自分の好む対象に支出することが出来るし、これを貯めることもできる。全般的に自由度が拡大するし、貯蓄を持っていたら生活保護の支給を打ち切るというような、生活保護世帯に対する特定の暮らし方の強制のような事態が起こらない。

役人の権限も、人数も当然減ることになるから、役人の多く(心ある人は賛成するかも知れないが)や利益配分に関与したいタイプの政治家はベーシックインカムを好まないだろう。

今ひとつピンと来ない人がいるようなので、補足すると、ベーシックインカムと定率の所得税を組み合わせると、ミルトン・フリードマンが提唱した「負の所得税」(を含む税制)と同じになる。

たとえば、1人月5万円、年間60万円のベーシックインカムと30%の税率の所得税を組み合わせると、60万円÷0.3=200万円の所得で、ベーシックインカムと所得税が均衡し、200万円を中心として上下の所得の変化は7掛け(1-0.3)で可処分所得に反映することになる。つまり、働いて稼ぐと所得が増えて経済的な生活は改善するから、ベーシックインカムの存在で労働のインセンティブが無くなるわけではない。

賃金に対してベーシックインカムがどのような影響を与えるかは微妙な問題だ。労働者側に多少なりとも「余裕」が生じるので、安い賃金でキツイ仕事はしなくなるかも知れないが、他方で、賃金が安くてもベーシックインカムと合わせると生活が成立するので、安い賃金を受け入れるようになる効果もある。

何れにしても、ベーシックインカムがあると、労働者側で働く先を選ぶ際の自由度は(企業で働かないことも含めて)拡大しそうだ。また、ベーシックインカムがあってもなくても、労働組合は無用だろう。個々の労働者の権利を法的に明確に守ることが重要であり、これは現状と変わらない。

景気との関係はどうか。ベーシックインカムは景気対策のために導入する性質のものではないが、消費性向の高い低所得者層への所得移転は、いくばくかの需要拡大効果を生むだろう。また、マクロ的な総需要への働きかけはベーシックインカムの金額を増減すればいいし、財源をどうするかを通じて行う手もある。

年金との関係はどうか。一番分かりやすいのは、全国民の年金をベーシックインカムと確定拠出年金の二本にまとめてしまうことだろう。基本的に、自助努力をしたい人は、したいだけやって下さい、という制度だ。確定拠出年金のインパクトが大きすぎるなら、税方式でかつ国債並の利回りで仮想積み立て運用する共通の基礎年金を付け加えてもいいだろう。厚労省・社会保険庁の年金関係の仕事は不要になる。

所得に対する課税を100%としてこれらを全てベーシックインカム化するとさすがに「共産主義だ!」ということになるかも知れないが、十分なインセンティブが残る税率で、しかもベーシックインカムの使途には制限を付けないわけだから、制度全体としてはずいぶん自由主義色の強いものになるはずだ(何せ、ミルトン・フリードマンなのだから)。

私的所有権に介入するという意味では、ある種のリバタリアンには受け入れにくい考え方かも知れないが、政府を小さくして、資源配分を私的選択に任せるという意味では、ベーシックインカムはリバタリアンの考え方と相性がいい面があるのではないだろうか。

ベーシックインカムの現実的な金額として、現在漠然とイメージするのは1人当たり月に5万円くらいの金額だ。これで健康保険と公教育(高校全員プラス、特段の優秀者については国立大学のコストも)をタダにして貰えば、十分な「最低限」になるのではないだろうか。夫婦と子供二人で20万円だし、5万円で1人暮らし(←贅沢だ)は無理でも、何人か集まって暮らせば、ぎりぎり生きて行くことは出来るだろう。

何れにせよ、「現在の行政サービスを順々にベーシックインカムに置き換える」と考えてもらうと、私が期待するベーシックインカム像が、より分かりやすいと思う。

コメント ( 65 ) | Trackback ( 0 )

人はギャンブルから何かを学べるか?

来月に出版予定の拙著「超簡単お金運用術」(朝日新書)の本文原稿がやっと完成した。ここのところスケジュール的には綱渡りの状況が続いている。

この本は、内外株式二つのETFと個人向け国債、MRFを使った個人の資産運用のシステマティックな簡便法を主に説明するものだが、お金に関連する話題を幾つか扱っており、ギャンブルのススメとギャンブルとの付き合い方を語った項目がある。以下の文章は、その一部だ。

============================

著者は、大金を張るギャンブラーではないが、ほぼ毎週馬券を買う競馬ファンであり、ギャンブルは好きだし、人がギャンブルに興じることに対して肯定的な意見を持っている。学生時代、若手サラリーマン時代は、長らくパチンコで日用品の多くを賄っていた。子供にも、幾つかのギャンブルを教えようと思っている。ついでにいうと、著者の妹はディーラーのトレーニングも受けた専門家レベルのカジノ通だ。

本書も含めて、これまでの著書では、生産に資本の形で参加する「投資」と、基本的に参加者間のゼロサムゲームである「投機」とを区別して、株式投資は前者、為替リスクを取るのは後者といった分類をしてきたが、これは、敢えていえば「投資」は有利なギャンブルだという点で(期待回収率が一〇〇%を超えるから)、これを投機と区別しているのであって、「投機」を悪だとは考えていないし、かつて仕事で関わった為替のディーリングは面白かった。現在、ネット証券に勤務していなければ(注:楽天証券はFXも扱っている)、株式投資もFXも間違いなく個人の楽しみとしてやっていたであろう。)

本人にとって楽しいということを除いても、ギャンブルは二つの点で人間にとって良い。

一つは、幾つかのギャンブルでは、真剣に頭を使うということだ。これは、人がギャンブルを続けて行くべき理由になる。

たとえば、競馬でも、FXでも、考えるときりがないくらい考慮すべき要素があるし、常に新しい状況が生まれる。そして、ギャンブルに参加するにあたっては、「かくかくの理由で、こうしたら、儲かる確率が大きいはずだ」というゲーム・プランを持たなければならない。著者の個人的な見解だが、ゲーム・プランを持たずに参加してもギャンブルは面白くないし、これを持たないギャンブラーは人間としてツマラナイ。

著者もゲーム・プランを忘れて単なる勝ち負けだけに興奮して無駄な賭をすることがあるが、厳しくいうと、これは精神を失った肉体が刺激に反応しているだけの状態だ。あるいは、人間の根本はそんなものなのかも知れないが、勝ち負けの刺激に反応するにしても、もう少し複雑でありたい。

ギャンブルの二つめの効用は、世の中には自分の思うに任せない物事が多々あるということを実感を伴って知るには、一度真剣にギャンブルをしてみることが有効だということだ。これは、人が一度はギャンブルを経験してみるべき理由になる。

世の中が思うとおりにならないことは、失恋や受験の失敗、あるいは確定拠出年金などを通じて知ってもいいのだが、賭けの額が深刻でない(しかし気持ちは真剣な)ギャンブルくらいで知ることは、有効な精神的予防注射だろう。

世の中に「絶対確実」というものはないし、仕事の世界でも思うに任せないことは多い。一生懸命やっても負けるときは負ける。ならば通算で多く勝てばいいと考える。実感として感じることと確率として正しいことには、かなり差があるということもある。ギャンブルから学ぶことは多い。

==============================

人生がギャンブルの連続であることは間違いないが、人間は本当にギャンブルから何かを学べるものだろうか。作業員さん、moto金田浩さんや、読者の皆様はどう思われるだろうか。

エントリー「人生を変える本」の次の皆様の集合場所にいかがかと思うのだが、どうだろうか。もちろん、常連さん以外のコメントも遠慮はいらない。作業員さん、その他のコメンテーターの皆様が歓迎してくれるだろう。

この本は、内外株式二つのETFと個人向け国債、MRFを使った個人の資産運用のシステマティックな簡便法を主に説明するものだが、お金に関連する話題を幾つか扱っており、ギャンブルのススメとギャンブルとの付き合い方を語った項目がある。以下の文章は、その一部だ。

============================

著者は、大金を張るギャンブラーではないが、ほぼ毎週馬券を買う競馬ファンであり、ギャンブルは好きだし、人がギャンブルに興じることに対して肯定的な意見を持っている。学生時代、若手サラリーマン時代は、長らくパチンコで日用品の多くを賄っていた。子供にも、幾つかのギャンブルを教えようと思っている。ついでにいうと、著者の妹はディーラーのトレーニングも受けた専門家レベルのカジノ通だ。

本書も含めて、これまでの著書では、生産に資本の形で参加する「投資」と、基本的に参加者間のゼロサムゲームである「投機」とを区別して、株式投資は前者、為替リスクを取るのは後者といった分類をしてきたが、これは、敢えていえば「投資」は有利なギャンブルだという点で(期待回収率が一〇〇%を超えるから)、これを投機と区別しているのであって、「投機」を悪だとは考えていないし、かつて仕事で関わった為替のディーリングは面白かった。現在、ネット証券に勤務していなければ(注:楽天証券はFXも扱っている)、株式投資もFXも間違いなく個人の楽しみとしてやっていたであろう。)

本人にとって楽しいということを除いても、ギャンブルは二つの点で人間にとって良い。

一つは、幾つかのギャンブルでは、真剣に頭を使うということだ。これは、人がギャンブルを続けて行くべき理由になる。

たとえば、競馬でも、FXでも、考えるときりがないくらい考慮すべき要素があるし、常に新しい状況が生まれる。そして、ギャンブルに参加するにあたっては、「かくかくの理由で、こうしたら、儲かる確率が大きいはずだ」というゲーム・プランを持たなければならない。著者の個人的な見解だが、ゲーム・プランを持たずに参加してもギャンブルは面白くないし、これを持たないギャンブラーは人間としてツマラナイ。

著者もゲーム・プランを忘れて単なる勝ち負けだけに興奮して無駄な賭をすることがあるが、厳しくいうと、これは精神を失った肉体が刺激に反応しているだけの状態だ。あるいは、人間の根本はそんなものなのかも知れないが、勝ち負けの刺激に反応するにしても、もう少し複雑でありたい。

ギャンブルの二つめの効用は、世の中には自分の思うに任せない物事が多々あるということを実感を伴って知るには、一度真剣にギャンブルをしてみることが有効だということだ。これは、人が一度はギャンブルを経験してみるべき理由になる。

世の中が思うとおりにならないことは、失恋や受験の失敗、あるいは確定拠出年金などを通じて知ってもいいのだが、賭けの額が深刻でない(しかし気持ちは真剣な)ギャンブルくらいで知ることは、有効な精神的予防注射だろう。

世の中に「絶対確実」というものはないし、仕事の世界でも思うに任せないことは多い。一生懸命やっても負けるときは負ける。ならば通算で多く勝てばいいと考える。実感として感じることと確率として正しいことには、かなり差があるということもある。ギャンブルから学ぶことは多い。

==============================

人生がギャンブルの連続であることは間違いないが、人間は本当にギャンブルから何かを学べるものだろうか。作業員さん、moto金田浩さんや、読者の皆様はどう思われるだろうか。

エントリー「人生を変える本」の次の皆様の集合場所にいかがかと思うのだが、どうだろうか。もちろん、常連さん以外のコメントも遠慮はいらない。作業員さん、その他のコメンテーターの皆様が歓迎してくれるだろう。

コメント ( 354 ) | Trackback ( 0 )

ホリエモン・ブログに思うネットの「野暮」と「粋」

通称ホリエモンこと(ご本人は「takapon」と仰っているが)堀江貴文氏がブログを再開した。ご存じの方が多いかも知れないが、「六本木で働いていた元社長のアメブロ」(http://ameblo.jp/takapon-jp/)というタイトルで、アメーバ・ブログを使っている。ほぼ毎日更新されていて、なかなかアクティブだ。

彼は重大な容疑での刑事被告人であり、法的あるいは倫理的にたぶん何らかの非があるのではないかと私は思っているが、それと、新しいブログとには重大な関係はない。発信する自由と、受け取らない自由の、双方の意味でネットの世界では「自由」が重要な価値だと思うが、この観点で判断すると、彼がブログを書いていることは非難にはあたらないと思う。堀江氏のブログが不愉快な人はこれを見なければいい。

コメント欄が誰かによって管理されているのかどうかは知らないが、「堀江さん、あなたは、意見の発信などする身分ではない」とか「キミは極悪人だ」というような幼稚な非難を書き込む人がいるとすると、これはお門違いだし、両者の関係を見ると「見苦しい」(嫌なら見なければいいのであって、わざわざ寄ってくることが、対人関係上は恥ずかしい)。その場の文脈で議論として意味のある場合を除くと、彼のブログに、単なる堀江批判や罵詈雑言を書き込む人は、堀江氏の知名度に嫉妬しているのだろう(嫉妬を見破られることは、一般にかなり恥ずかしいことだ)。

実は、私の現在のブログの運営方針は、堀江氏のブログの影響を受けている。

ライブドア時代の彼のブログは、コメント欄を(たぶん)ほとんどオープンにして、読者に好きなことを書かせながら、彼のペースで進行していた。

当時、私は、彼のブログを読みつつ、これがネットの作法なのかも知れないと思ったし、ある意味で「粋」ではないか、と思った。「そうか、ブログは、こういう具合にやるものか」と思ったので、私は、このブログのコメント欄を概ねカキコミ自由にして解放している。

ただ、堀江氏のブログのようなスタイルが、積極的に「粋」と言えるのかどうかは、かつても今も、自信がない。ある程度自信を持っていえるのは、閉鎖的なブログが「野暮」だ、ということだ。

ネットのコミュニケーションの基本は、不完全ではあっても多くの人が情報(意見も含む)を持ち寄り、お互いが他人の貢献とネットという場に感謝することだろう(再び言うが、嫌なら、見なければいい)。この場の状況を理解せずに、議論でなく力んで他人を批判したり、物事を決めつけたりするのは、ネットのコミュニケーションにとってネガティブだという意味で、場をわきまえない振る舞いだから「野暮」なのだ。

もっとも、粋とか野暮とかの難しいところは、相手や事柄を「野暮だ」と口に出して指摘すること自体が、相当に「野暮」であることだ。出来れば、お互いに言わずもがなで分かり合うのが「粋」だ。

あるいは褒めすぎかも知れないが、ブログに於ける堀江氏の長所は、自分に対して割合に客観的で、場合によっては自分を笑いの対象にする余裕があることだ。自分は偉くて、自分の主張こそが正しいのだと力んでいる文章に較べると、二分法的には随分「粋」だ。最近彼が書いている、「技術が経済のパイを拡げるって話」とか、「夢精の話」とかの「内容」には、そう感心するわけではないのだが、彼の文章の書き方は案外クールだ。

具体例に引いて恐縮だが(許可も取っていないし)、当ブログによくコメントを書き込んで下さるペンネーム「作業員」さんのコメントは、時に激烈だったり、一見乱暴だったりするが、「自分が偉そうにしていない」ということが読者によく分かる点にあって、「粋」に分類できると思う。

もちろん、ここで言う「野暮」と「粋」は、議論の文章の内容そのものとは直接に関係のない話で、野暮だけれども意味のある、感謝したくなるような内容のブログやコメントも世の中には多数ある。

主にブログに関係して、「野暮」と「粋」の別を二分法的に考えてみた。異論や追加があれば、ご教示いただきたい。

1)カキコミの制限→野暮、自由なカキコミ→粋

2)実名の要求→野暮、匿名(ハンドルネーム)の許容→粋

3)自分が成功した(自慢)話→野暮、率直な失敗の告白(自虐)→粋

4)アフィリエイトの利用やバナー広告→野暮、無償の運営→粋

5)話の流れに関係ない話題→野暮、話に関連のある意外な話題→粋

6)一方的な批判→野暮、自説を批判の可能性に晒す姿勢→粋

7)詳細なプロフィール→野暮、控えめな自己紹介→粋

8)筆者自身が写り込んだ写真→野暮、話題に関連した写真や絵→粋

9)熱い議論→野暮、冷静な議論→粋

10)罵倒→野暮、ユーモア→粋

11)匿名で「どなる」→野暮、匿名を意識して謙虚→粋

12)徹底的な議論→野暮、センスのいい問題提起→粋

最後の項目に関して一つ補足しておこう。

実は、JMMでは村上龍編集長の方針で、メルマガ上で、寄稿者同士は直接議論しないことが暗黙のルールになっている。「JMMは、問題の提起までが目的で、結論を出すことまでは、この場に求めていません」というのが、いくらか記憶があやふやだが、村上編集長の動かない方針だった。(編集長が、以前に運営されていたホームページの教訓を生かしたものであるらしい)

当初、この方針に「食い足りない」と思うことが私も何度かあったし、他の寄稿者もそう思ったことは一度ならずあると思う。

しかし、後から振り返ってみると、JMMが「熱い議論の野暮な場」になって、後から後悔や倦怠感が漂うよりも、寄稿者と議論が適度な距離を取り合う方が、気持ちよく長続きできたのではないかと思う。今では村上氏の設計(粋なはからい?)に感謝している。

私のブログの「野暮:粋の比率」は、野暮が少し高めだろう(管理者が田舎者だからだ)。野暮は、急に治るものではないが、もう少し「粋」に傾けようかなあ、とここのところ思うことが多い。。

九鬼周造の「『いき』の構造」によると、「野暮と化け物とは箱根よりも東に住まぬことを『生粋』の江戸児は誇りとした」という。ネットの世界は、西も東も関係ないので、いろいろな人がいるなあ、というのが、当面の感慨だ。

彼は重大な容疑での刑事被告人であり、法的あるいは倫理的にたぶん何らかの非があるのではないかと私は思っているが、それと、新しいブログとには重大な関係はない。発信する自由と、受け取らない自由の、双方の意味でネットの世界では「自由」が重要な価値だと思うが、この観点で判断すると、彼がブログを書いていることは非難にはあたらないと思う。堀江氏のブログが不愉快な人はこれを見なければいい。

コメント欄が誰かによって管理されているのかどうかは知らないが、「堀江さん、あなたは、意見の発信などする身分ではない」とか「キミは極悪人だ」というような幼稚な非難を書き込む人がいるとすると、これはお門違いだし、両者の関係を見ると「見苦しい」(嫌なら見なければいいのであって、わざわざ寄ってくることが、対人関係上は恥ずかしい)。その場の文脈で議論として意味のある場合を除くと、彼のブログに、単なる堀江批判や罵詈雑言を書き込む人は、堀江氏の知名度に嫉妬しているのだろう(嫉妬を見破られることは、一般にかなり恥ずかしいことだ)。

実は、私の現在のブログの運営方針は、堀江氏のブログの影響を受けている。

ライブドア時代の彼のブログは、コメント欄を(たぶん)ほとんどオープンにして、読者に好きなことを書かせながら、彼のペースで進行していた。

当時、私は、彼のブログを読みつつ、これがネットの作法なのかも知れないと思ったし、ある意味で「粋」ではないか、と思った。「そうか、ブログは、こういう具合にやるものか」と思ったので、私は、このブログのコメント欄を概ねカキコミ自由にして解放している。

ただ、堀江氏のブログのようなスタイルが、積極的に「粋」と言えるのかどうかは、かつても今も、自信がない。ある程度自信を持っていえるのは、閉鎖的なブログが「野暮」だ、ということだ。

ネットのコミュニケーションの基本は、不完全ではあっても多くの人が情報(意見も含む)を持ち寄り、お互いが他人の貢献とネットという場に感謝することだろう(再び言うが、嫌なら、見なければいい)。この場の状況を理解せずに、議論でなく力んで他人を批判したり、物事を決めつけたりするのは、ネットのコミュニケーションにとってネガティブだという意味で、場をわきまえない振る舞いだから「野暮」なのだ。

もっとも、粋とか野暮とかの難しいところは、相手や事柄を「野暮だ」と口に出して指摘すること自体が、相当に「野暮」であることだ。出来れば、お互いに言わずもがなで分かり合うのが「粋」だ。

あるいは褒めすぎかも知れないが、ブログに於ける堀江氏の長所は、自分に対して割合に客観的で、場合によっては自分を笑いの対象にする余裕があることだ。自分は偉くて、自分の主張こそが正しいのだと力んでいる文章に較べると、二分法的には随分「粋」だ。最近彼が書いている、「技術が経済のパイを拡げるって話」とか、「夢精の話」とかの「内容」には、そう感心するわけではないのだが、彼の文章の書き方は案外クールだ。

具体例に引いて恐縮だが(許可も取っていないし)、当ブログによくコメントを書き込んで下さるペンネーム「作業員」さんのコメントは、時に激烈だったり、一見乱暴だったりするが、「自分が偉そうにしていない」ということが読者によく分かる点にあって、「粋」に分類できると思う。

もちろん、ここで言う「野暮」と「粋」は、議論の文章の内容そのものとは直接に関係のない話で、野暮だけれども意味のある、感謝したくなるような内容のブログやコメントも世の中には多数ある。

主にブログに関係して、「野暮」と「粋」の別を二分法的に考えてみた。異論や追加があれば、ご教示いただきたい。

1)カキコミの制限→野暮、自由なカキコミ→粋

2)実名の要求→野暮、匿名(ハンドルネーム)の許容→粋

3)自分が成功した(自慢)話→野暮、率直な失敗の告白(自虐)→粋

4)アフィリエイトの利用やバナー広告→野暮、無償の運営→粋

5)話の流れに関係ない話題→野暮、話に関連のある意外な話題→粋

6)一方的な批判→野暮、自説を批判の可能性に晒す姿勢→粋

7)詳細なプロフィール→野暮、控えめな自己紹介→粋

8)筆者自身が写り込んだ写真→野暮、話題に関連した写真や絵→粋

9)熱い議論→野暮、冷静な議論→粋

10)罵倒→野暮、ユーモア→粋

11)匿名で「どなる」→野暮、匿名を意識して謙虚→粋

12)徹底的な議論→野暮、センスのいい問題提起→粋

最後の項目に関して一つ補足しておこう。

実は、JMMでは村上龍編集長の方針で、メルマガ上で、寄稿者同士は直接議論しないことが暗黙のルールになっている。「JMMは、問題の提起までが目的で、結論を出すことまでは、この場に求めていません」というのが、いくらか記憶があやふやだが、村上編集長の動かない方針だった。(編集長が、以前に運営されていたホームページの教訓を生かしたものであるらしい)

当初、この方針に「食い足りない」と思うことが私も何度かあったし、他の寄稿者もそう思ったことは一度ならずあると思う。

しかし、後から振り返ってみると、JMMが「熱い議論の野暮な場」になって、後から後悔や倦怠感が漂うよりも、寄稿者と議論が適度な距離を取り合う方が、気持ちよく長続きできたのではないかと思う。今では村上氏の設計(粋なはからい?)に感謝している。

私のブログの「野暮:粋の比率」は、野暮が少し高めだろう(管理者が田舎者だからだ)。野暮は、急に治るものではないが、もう少し「粋」に傾けようかなあ、とここのところ思うことが多い。。

九鬼周造の「『いき』の構造」によると、「野暮と化け物とは箱根よりも東に住まぬことを『生粋』の江戸児は誇りとした」という。ネットの世界は、西も東も関係ないので、いろいろな人がいるなあ、というのが、当面の感慨だ。

コメント ( 25 ) | Trackback ( 0 )

星野仙一氏のWBC監督就任に反対する

北京オリンピックが終わりましたが、ボルトやワンジル、フェルプスに日本の女子ソフトボールチームといった良い方の印象としてではなく、悪い方で一番印象に残ったのは、何といっても星野仙一氏が監督して率いた日本の野球の惨敗でした。私は、ナショナリストではないので、全てのゲームで日本チームを応援していたわけではないのですが、素人目に見ても下手な用兵、準備や情報の不足、ムード作りの失敗など、本来個々に能力の高い選手を(組み合わせは上手くなかったとしても)集めたはずの日本チームの戦いぶりのあまりの酷さに、後味の悪い思いをしました。たとえば、マイナー・リーグの選手に大学生まで混ぜたアメリカチームに二度も負けるというのは、監督としては、将棋なら駒を落とされて二度負けるくらいの「手合い違い」というべき惨敗でしょう。

個々の采配に関する不満や総評は、来週初発売の「週刊現代」の連載欄「新聞の通信簿」に新聞を引用して書いたので、そちらをご覧下さい。

率直に言って、短期決戦に弱い星野監督を選んだことが、日本チーム最大の敗因でしょう。選手を能力で選ぶなら、監督も能力で選ぶべきで、日本のプロ野球にしばしばある「監督は客寄せが出来る人がいい」という雰囲気はいいことだとは思えません。プロ野球も興行の一つなので、人気は重要でしょうが、真剣勝負でベストを尽くすという点から少しでも逸脱すると、長い間には、人気も失うことになるように思います(相撲の八百長と少し似ています)。

また、「日本経済新聞」が(23日と25日に二度も)報じていましたが、準決勝の試合後に岩瀬投手の起用について質問した韓国人記者に向かって「それがわたしのやり方。あなた方にとってはよかったじゃないか」と答えたのは、「暴言」でしょうし「スポーツマンシップを欠く」恥ずかしい態度だと思います(二つとも日経の表現です。たまにはいいぞ、日経!)。品位の点でも、星野氏が監督を務める姿を国際戦で二度と見たくないと思います。

ところが、その後のメディアの報道を見ると、星野氏が、来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の監督に就任するかもしれないという、妙な可能性があるようです。

星野氏は、五輪の直後に全く余計な言及だと思いますが、帰国時の記者会見で、NPB(日本プロ野球機構)からWBC監督の依頼を受けていることを「最終的にはおれが決める問題だが、今は考えていない」という何とも微妙な留保付きで明かしました。「週刊現代」にも書きましたが、この野球は下手でも、世渡りだけは上手い人物は、依頼を受けていることを既成事実化しながら、世間の風を観測しようとしているかに見えます。

「日刊ゲンダイ」(27日売り、28日号)によると「星野クンにも欠点があるかもしれんし失敗したかもしらん。しかし、星野監督以上の人物が、オレにはいるとは思えない」とナベツネこと渡辺恒夫読売巨人軍会長が彼を弁護したことで、雰囲気が星野監督「続投」に傾いているのだそうです。本当なら、「悪い冗談」としか言いようのない状況です。

星野氏は、本来なら自分の采配の失敗を厳しく批判しなければならなかったはずの敗因分析を、「敗軍の将兵を語らず」、「全ては私の責任」と、潔く責任を取ったような顔をしながら回避しました。自己批判を逃れる巧みな話のすり替えで、世渡りの上手さには舌を巻きますが、さすがに「続投」はまずいでしょう。腹を切れとか、土下座せよ、というようなバカなことは言いたくありませんが、「責任」の一部として、せめてWBCの監督就任を辞退するくらいのことはして貰いたい(残りの責任は詳細な敗因分析の公開でしょう)。辞退が一番スマートだと思います。男なら(女でも)、こんなところで様子を見るな。オリンピックの試合のVTRを見ると、さすがの星野氏でも、自分は監督に不向きだと思うのではないでしょうか。

星野氏には星野氏の生活やビジネスの都合があるかも知れませんし、場合によっては、プロ野球機構なり、巨人軍なりにも、星野氏に監督としてもう一度チャンスを与えたい事情があるのかも知れませんが(23日から25日の新聞六紙を読み比べると確かにそんな気がしてきます)、私は、星野氏のWBC監督への就任には反対したいと思います。

さすがに星野氏に食い込んでいる読売新聞の報道では、星野氏は、高血圧症で、今回も医師が同行し点滴を受けていたのだそうです。体調的にも無理でしょう。反対論の根拠の一つにありがたく加えておきましょう。

「星野さん。何はともあれ、お疲れ様。どこか人目につかないところで、ゆっくりお休み下さい。さようなら」

個々の采配に関する不満や総評は、来週初発売の「週刊現代」の連載欄「新聞の通信簿」に新聞を引用して書いたので、そちらをご覧下さい。

率直に言って、短期決戦に弱い星野監督を選んだことが、日本チーム最大の敗因でしょう。選手を能力で選ぶなら、監督も能力で選ぶべきで、日本のプロ野球にしばしばある「監督は客寄せが出来る人がいい」という雰囲気はいいことだとは思えません。プロ野球も興行の一つなので、人気は重要でしょうが、真剣勝負でベストを尽くすという点から少しでも逸脱すると、長い間には、人気も失うことになるように思います(相撲の八百長と少し似ています)。

また、「日本経済新聞」が(23日と25日に二度も)報じていましたが、準決勝の試合後に岩瀬投手の起用について質問した韓国人記者に向かって「それがわたしのやり方。あなた方にとってはよかったじゃないか」と答えたのは、「暴言」でしょうし「スポーツマンシップを欠く」恥ずかしい態度だと思います(二つとも日経の表現です。たまにはいいぞ、日経!)。品位の点でも、星野氏が監督を務める姿を国際戦で二度と見たくないと思います。

ところが、その後のメディアの報道を見ると、星野氏が、来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の監督に就任するかもしれないという、妙な可能性があるようです。

星野氏は、五輪の直後に全く余計な言及だと思いますが、帰国時の記者会見で、NPB(日本プロ野球機構)からWBC監督の依頼を受けていることを「最終的にはおれが決める問題だが、今は考えていない」という何とも微妙な留保付きで明かしました。「週刊現代」にも書きましたが、この野球は下手でも、世渡りだけは上手い人物は、依頼を受けていることを既成事実化しながら、世間の風を観測しようとしているかに見えます。

「日刊ゲンダイ」(27日売り、28日号)によると「星野クンにも欠点があるかもしれんし失敗したかもしらん。しかし、星野監督以上の人物が、オレにはいるとは思えない」とナベツネこと渡辺恒夫読売巨人軍会長が彼を弁護したことで、雰囲気が星野監督「続投」に傾いているのだそうです。本当なら、「悪い冗談」としか言いようのない状況です。

星野氏は、本来なら自分の采配の失敗を厳しく批判しなければならなかったはずの敗因分析を、「敗軍の将兵を語らず」、「全ては私の責任」と、潔く責任を取ったような顔をしながら回避しました。自己批判を逃れる巧みな話のすり替えで、世渡りの上手さには舌を巻きますが、さすがに「続投」はまずいでしょう。腹を切れとか、土下座せよ、というようなバカなことは言いたくありませんが、「責任」の一部として、せめてWBCの監督就任を辞退するくらいのことはして貰いたい(残りの責任は詳細な敗因分析の公開でしょう)。辞退が一番スマートだと思います。男なら(女でも)、こんなところで様子を見るな。オリンピックの試合のVTRを見ると、さすがの星野氏でも、自分は監督に不向きだと思うのではないでしょうか。

星野氏には星野氏の生活やビジネスの都合があるかも知れませんし、場合によっては、プロ野球機構なり、巨人軍なりにも、星野氏に監督としてもう一度チャンスを与えたい事情があるのかも知れませんが(23日から25日の新聞六紙を読み比べると確かにそんな気がしてきます)、私は、星野氏のWBC監督への就任には反対したいと思います。

さすがに星野氏に食い込んでいる読売新聞の報道では、星野氏は、高血圧症で、今回も医師が同行し点滴を受けていたのだそうです。体調的にも無理でしょう。反対論の根拠の一つにありがたく加えておきましょう。

「星野さん。何はともあれ、お疲れ様。どこか人目につかないところで、ゆっくりお休み下さい。さようなら」

コメント ( 102 ) | Trackback ( 0 )

アメリカに於ける死刑制度の現状

「週刊ダイヤモンド」の8月23日号にアメリカの死刑情報センター(ワシントンに本拠を置く、非営利組織)のエグゼクティブ・ディレクターであるリチャード・ディーター氏へのインタビューが載っていた。興味深いので要点をご紹介する。

最近の米国の死刑に関する世論には相反する二つの要素があるらしい。

一つは、DNA鑑定によって多くの犯罪の潔白が証明されており、死刑判決とその執行が減っているらしい。

他方、連邦最高裁が今年の四月に、ある死刑囚からの「注射による死刑執行は肉体的苦痛を与えている」との訴えを退けたことで、現在、死刑の執行が通常よりも早まっているという。

ただ、時間の経過と共に米国全体の大まかな動向を見ると、1990年代には毎年300人以上が死刑判決を受けていたが、現在、死刑判決が毎年110人から120人に減り、死刑執行も99年には100件あったのが、一昨年は53件、昨年は42件に減ったという。アメリカでは、判決・執行の両面でずいぶん死刑が減っている。

この背景をディーター氏は、「死刑執行に至る司法システムの随所で関係者が注意深くなり、過程が長引いている」からだと語っている。過程が長引くと、新しい証拠を探したり、優れた弁護人を雇ったりすることが出来て、死刑を免れるケースがあるのだという。

一方、人道的な理由で死刑に反対する人は約20%に過ぎないという。しかし、現在の司法システムが非効率的・非生産的だと見なすゆえに死刑に反対する人が増えているようだ。現在、陪審員も、死刑か否かではなく、死刑か終身刑かを問われるようになっていて、終身刑が選択される場合が多くなっているらしい。

「極刑として死刑がふさわしいかどうか」は現在の論点ではなく、それ以前の【コスト】が問題にされているとディーター氏は語っている。

端的にいって、囚人を40年間拘置するコストの方が、死刑よりも安いのだという。死刑執行までには様々な司法過程を経る必要があり、高いコストが掛かるのだという。この理由から、昨年末、ニュージャージー州は死刑廃止を決めたという(現在、50州中36州が死刑を存置しているという)。

尚、死刑制度によって犯罪が抑止されるかどうかという点に対しては、「犯罪が抑えられるから死刑制度を支持する」という国民は13%しかいないのだという。犯罪の抑止効果は目下主要な論点になっていないようだ。

もちろん、上記は、死刑制度に関して倫理面も含めた決定的な答えを出すものではない。ただ、死刑の社会的「コスト」に関しては考えやすい事例になっているだろう。

ディーター氏の言うコストは、死刑制度を存置した場合と廃止した場合で社会が使う費用全体の差に注目したコストだ。制度の存否を問う上のコスト論としてはオーソドックスなものの一つだが、もちろん、この点のコストの議論だけで、死刑制度を存置すべきか否かの最終的な答えが出るものではない。一つのご参考としてお知らせする。

死刑制度の可否については、過去に当ブログで賛否両方の立場から多くのコメントを頂いた。しかし、たとえば、「コスト」を理由に死刑制度の存置を支持する意見があり、他方でこの意見の持ち主は、自分の言っているコストに関して自分で説明することができずに終わるなど、議論が中途半端なままであった。

死刑制度存置の可否について、根拠のあるご意見があれば、是非拝聴したい。

尚、コメントは歓迎しますが、単なる好き嫌いや、意見として意味をなしていない叫びのようなもの、あるいはコメントの内容を自分で説明できない方のコメントは、読者の参考にならないので、ご遠慮いただけると助かります。

(あまりにレベルの低いコメントは削除した方がいいというご意見を複数頂き、基本的にそうだとも思うのですが、なるべくなら、そのような野暮なことをせずに済むと有り難いと思っています)

最近の米国の死刑に関する世論には相反する二つの要素があるらしい。

一つは、DNA鑑定によって多くの犯罪の潔白が証明されており、死刑判決とその執行が減っているらしい。

他方、連邦最高裁が今年の四月に、ある死刑囚からの「注射による死刑執行は肉体的苦痛を与えている」との訴えを退けたことで、現在、死刑の執行が通常よりも早まっているという。

ただ、時間の経過と共に米国全体の大まかな動向を見ると、1990年代には毎年300人以上が死刑判決を受けていたが、現在、死刑判決が毎年110人から120人に減り、死刑執行も99年には100件あったのが、一昨年は53件、昨年は42件に減ったという。アメリカでは、判決・執行の両面でずいぶん死刑が減っている。

この背景をディーター氏は、「死刑執行に至る司法システムの随所で関係者が注意深くなり、過程が長引いている」からだと語っている。過程が長引くと、新しい証拠を探したり、優れた弁護人を雇ったりすることが出来て、死刑を免れるケースがあるのだという。

一方、人道的な理由で死刑に反対する人は約20%に過ぎないという。しかし、現在の司法システムが非効率的・非生産的だと見なすゆえに死刑に反対する人が増えているようだ。現在、陪審員も、死刑か否かではなく、死刑か終身刑かを問われるようになっていて、終身刑が選択される場合が多くなっているらしい。

「極刑として死刑がふさわしいかどうか」は現在の論点ではなく、それ以前の【コスト】が問題にされているとディーター氏は語っている。

端的にいって、囚人を40年間拘置するコストの方が、死刑よりも安いのだという。死刑執行までには様々な司法過程を経る必要があり、高いコストが掛かるのだという。この理由から、昨年末、ニュージャージー州は死刑廃止を決めたという(現在、50州中36州が死刑を存置しているという)。

尚、死刑制度によって犯罪が抑止されるかどうかという点に対しては、「犯罪が抑えられるから死刑制度を支持する」という国民は13%しかいないのだという。犯罪の抑止効果は目下主要な論点になっていないようだ。

もちろん、上記は、死刑制度に関して倫理面も含めた決定的な答えを出すものではない。ただ、死刑の社会的「コスト」に関しては考えやすい事例になっているだろう。

ディーター氏の言うコストは、死刑制度を存置した場合と廃止した場合で社会が使う費用全体の差に注目したコストだ。制度の存否を問う上のコスト論としてはオーソドックスなものの一つだが、もちろん、この点のコストの議論だけで、死刑制度を存置すべきか否かの最終的な答えが出るものではない。一つのご参考としてお知らせする。

死刑制度の可否については、過去に当ブログで賛否両方の立場から多くのコメントを頂いた。しかし、たとえば、「コスト」を理由に死刑制度の存置を支持する意見があり、他方でこの意見の持ち主は、自分の言っているコストに関して自分で説明することができずに終わるなど、議論が中途半端なままであった。

死刑制度存置の可否について、根拠のあるご意見があれば、是非拝聴したい。

尚、コメントは歓迎しますが、単なる好き嫌いや、意見として意味をなしていない叫びのようなもの、あるいはコメントの内容を自分で説明できない方のコメントは、読者の参考にならないので、ご遠慮いただけると助かります。

(あまりにレベルの低いコメントは削除した方がいいというご意見を複数頂き、基本的にそうだとも思うのですが、なるべくなら、そのような野暮なことをせずに済むと有り難いと思っています)

コメント ( 71 ) | Trackback ( 0 )

世界のナベアツの悲しみと楽しみ

「3の倍数と、3のつく数字の時だけアホになります」という"世界のナベアツ"のネタが小学生の間で流行って、先生達が困っているという。算数の授業で、3の倍数と3のつく数字が出る度に、子供達が一斉に「アホ」になるので、授業にならないのだという。どの程度本当か知らないが、多少はそのようなことが起こりうるだろうし、これに対処できないようでは、教師のスキルが低いというべきだろう。

気になるのは、ナベアツが表現する「アホ」の内容だ。ピン芸人ナンバーワンを決める「R1グランプリ」の録画を見てみた。

ナベアツが演じるアホは、目の玉のひっくり返し気味に視線を泳がせつつ、顔の一方を引きつらせる表情が基本で、さらに、手足をぶらぶらさせて「アホ」を強調することがある。表情と形でシンプルに笑いの刺激を与えつつ、算数との組み合わせた意外性があり、繰り返しのリズムが癖になる、なかなか洒落たネタなのだが、ナベアツによる「アホ」の表現はある種の人にはたまらないだろう。

ある種の人とは、たとえば、「ナベアツのアホ」を表情に持った障害児を持つ親だ。

子供本人はどうか。残念ながら、私は、障害を持った子供の心の中まで完全には分からないが、障害を持った子供本人も他人の反応に対して、大いに敏感なことが多い。子供は案外残酷だから、「ナベアツのアホ」が学校で流行っていれば、養護クラスの子供が嫌な思いをする可能性もある。

私の一番上の息子は脳に障害があって(満19歳。発達遅滞とてんかん的発作がある。実は、彼の脳については、一度詳しく調べたいと思っており、いい病院を探している)養護のクラスに通っていたのだが、彼の周囲には、顔のバランスを対称に保つことが出来ない「ナベアツのアホ」的な表情の持ち主が何人かいた。もちろん、手足を上手くコントロールできない子供もいる。

子供の障害には幾つかのタイプがあって、親はそれぞれ別のタイプの障害を持つ子供を羨ましいと思ったり、あのタイプでなくて良かったと密かに安堵したりする。傾向として、障害が表情に表れている子供の親は、子供の「顔」(他の子供も含めて)を非常に敏感に気にしている。彼らには、アンバランスな表情を「アホ」の記号とする、ナベアツの芸は、非常に辛いだろうと思う。

ナベアツは、あの表情と形以外に「アホ」を表現できないのだろうか。たぶん、できないのだろう。少なくとも、簡単な代案は持っていないにちがいない。

それに、たとえば、「裸の大将」の山下清画伯的な「アホ」の表現は、アホの純粋で良いところの表現にも気を配った丁寧なものだと思うが、ある種の発達遅滞の障害を持つ人物の独特な行動を笑いの対象にしていることは否めない。

結局、人間の想像力とか表現力というものは、たかだか「アホ」を表現するのにも、現実から例を借りてこなければならないくらいの、ごくごく限られたものなのだろう。私は、ナベアツの3の倍数のネタを見るたびに、このことを痛感して、少し悲しくなる。決して、ナベアツに腹を立てるのではなく、人間一般にガッカリするのだ。

ただし、たとえば障害児や障害児の親が不快な思いをするから、ナベアツはこのネタを封印すべきだとは思わない。

言葉や表現を狩っても不毛であり、一人一人が持っている差別意識を忘れさせているに過ぎない。問題は意識自体の方にある。不格好だとする対象を笑いたい意識は心の中にあるのだから、せめて、それを忘れないことだ。表現を封じて、意識を忘れようとすることの方が醜悪な場合がある。程度の問題でもあるし、社会の受け止め方の問題でもあるが、対象(たとえば笑われる対象)それ自体に向けられた侮辱的表現でなければ、つまり、「ナベアツのアホ」くらいのものであれば、それは許容される方が風通しがいいと思う。不愉快な人は彼を見なければいい(でも、辛いだろうなあ)。

何れにせよ、あの笑いには、一片の毒が含まれていることを、我々も、ナベアツ本人も意識しておく方がいいと思う。

"世界のナベアツ"は大きなチャンスを掴んだ。せっかくのチャンスなのだから、大いに売れるが良かろう。ただ、次のネタでは、もっと素直に笑える、そして人間の想像力・表現力の大きさを感じさせてくれる「悲しくない」芸を披露して欲しい。彼の進化を、楽しみに待つことにしよう。

気になるのは、ナベアツが表現する「アホ」の内容だ。ピン芸人ナンバーワンを決める「R1グランプリ」の録画を見てみた。

ナベアツが演じるアホは、目の玉のひっくり返し気味に視線を泳がせつつ、顔の一方を引きつらせる表情が基本で、さらに、手足をぶらぶらさせて「アホ」を強調することがある。表情と形でシンプルに笑いの刺激を与えつつ、算数との組み合わせた意外性があり、繰り返しのリズムが癖になる、なかなか洒落たネタなのだが、ナベアツによる「アホ」の表現はある種の人にはたまらないだろう。

ある種の人とは、たとえば、「ナベアツのアホ」を表情に持った障害児を持つ親だ。

子供本人はどうか。残念ながら、私は、障害を持った子供の心の中まで完全には分からないが、障害を持った子供本人も他人の反応に対して、大いに敏感なことが多い。子供は案外残酷だから、「ナベアツのアホ」が学校で流行っていれば、養護クラスの子供が嫌な思いをする可能性もある。

私の一番上の息子は脳に障害があって(満19歳。発達遅滞とてんかん的発作がある。実は、彼の脳については、一度詳しく調べたいと思っており、いい病院を探している)養護のクラスに通っていたのだが、彼の周囲には、顔のバランスを対称に保つことが出来ない「ナベアツのアホ」的な表情の持ち主が何人かいた。もちろん、手足を上手くコントロールできない子供もいる。

子供の障害には幾つかのタイプがあって、親はそれぞれ別のタイプの障害を持つ子供を羨ましいと思ったり、あのタイプでなくて良かったと密かに安堵したりする。傾向として、障害が表情に表れている子供の親は、子供の「顔」(他の子供も含めて)を非常に敏感に気にしている。彼らには、アンバランスな表情を「アホ」の記号とする、ナベアツの芸は、非常に辛いだろうと思う。

ナベアツは、あの表情と形以外に「アホ」を表現できないのだろうか。たぶん、できないのだろう。少なくとも、簡単な代案は持っていないにちがいない。

それに、たとえば、「裸の大将」の山下清画伯的な「アホ」の表現は、アホの純粋で良いところの表現にも気を配った丁寧なものだと思うが、ある種の発達遅滞の障害を持つ人物の独特な行動を笑いの対象にしていることは否めない。

結局、人間の想像力とか表現力というものは、たかだか「アホ」を表現するのにも、現実から例を借りてこなければならないくらいの、ごくごく限られたものなのだろう。私は、ナベアツの3の倍数のネタを見るたびに、このことを痛感して、少し悲しくなる。決して、ナベアツに腹を立てるのではなく、人間一般にガッカリするのだ。

ただし、たとえば障害児や障害児の親が不快な思いをするから、ナベアツはこのネタを封印すべきだとは思わない。

言葉や表現を狩っても不毛であり、一人一人が持っている差別意識を忘れさせているに過ぎない。問題は意識自体の方にある。不格好だとする対象を笑いたい意識は心の中にあるのだから、せめて、それを忘れないことだ。表現を封じて、意識を忘れようとすることの方が醜悪な場合がある。程度の問題でもあるし、社会の受け止め方の問題でもあるが、対象(たとえば笑われる対象)それ自体に向けられた侮辱的表現でなければ、つまり、「ナベアツのアホ」くらいのものであれば、それは許容される方が風通しがいいと思う。不愉快な人は彼を見なければいい(でも、辛いだろうなあ)。

何れにせよ、あの笑いには、一片の毒が含まれていることを、我々も、ナベアツ本人も意識しておく方がいいと思う。

"世界のナベアツ"は大きなチャンスを掴んだ。せっかくのチャンスなのだから、大いに売れるが良かろう。ただ、次のネタでは、もっと素直に笑える、そして人間の想像力・表現力の大きさを感じさせてくれる「悲しくない」芸を披露して欲しい。彼の進化を、楽しみに待つことにしよう。

コメント ( 163 ) | Trackback ( 0 )

トールポピーは降着が妥当ではないのか

深く論じるような話ではないのですが、気になったので、書いておきます。25日に東京競馬場で行われたオークスで優勝したトールポピー号ですが、着順は到達順序通り確定して、この馬がオークス馬となりましたが、騎乗していた池添ジョッキーは2日間騎乗停止の処分を受けました。

思えば、トールポピーの父であるジャングルポケットも現役時代は真っ直ぐ走ってくれるか心配の残るワイルドな馬でしたが、府中コースでは抜群に強く、娘はこの血を正確に受け継いだようです。

しかし、JRAのホームページでパトロールビデオの動画を見ると、直線で急に内側に切れ込んで馬群をこじ開けて伸びてきたトールポピーは、内側にいた馬を挟むような形で押圧し、さらに、たっぷり馬2頭分位内側にいる馬2頭の進路を圧迫しながら直線を内側に寄りながら走っています。映像が大きくないのでよく分かりませんが、これは、馬に癖があったり、馬が苦しがったりして斜行しているのではなく、池添ジョッキーのコース選択と追い方によるものに見えます。

直接被害を受けた馬のジョッキーが上手く、またレースを諦めなかったことから、大きな被害を受けたように見える二頭のジョッキーが立ち上がって手綱を引き絞るような事がありませんでしたが、そうなっていてもおかしくない不利だったと思います。(被害馬のジョッキーが立ち上がっていれば失格になったのではないでしょうか)

採決室に呼ばれて審議を終え、勝利が確定した後も、勝利ジョッキーインタビューでの池添ジョッキーの表情は硬く、「明らかにまずかった」という印象を本人も抱いていたのではないかと思われます。

こうした場合、一気に失格にしなくとも、被害を与えた馬の後の着順に順位を下げる降着という制度があるので、トールポピー号は降着が妥当だったと思います。馬券の売り上げの多いオークスで、そこその人気馬(4番人気)であったことなどが意識されたのかどうか、事情は分かりませんが、釈然としない決定でした。

敢えて、似た感触の事例を探すと、決算の意図的誤魔化しで管理ポスト入りしていた日興コーディアル・グループの上場が維持された決定を見た後に感じたような後味の悪さです。

尚、私は、オークスの馬券を1万2千2百円ほど買っており、唯一の当たり馬券が15番(トールポピー)の単勝を買った1千円だけで、払い戻しは970円ですから、トールポピーのおかげで9千7百円だけ回収したことになります。

桜花賞のレースVTRを何度か見ましたが、外を回って直線で追い込む前に、トールポピーは大きく外に弾かれていて、リトルアマポーラとぶつかって、その後に、この二頭が追い込んできました。両頭ともかなりの不利です。結果は、リトルアマポーラが5着、トールポピーが8着でしたが、これらの二頭の何れかがオークスでは一番強いのではないかと思い(どちらが強いのかは私の目では分からなかった)、これらと、府中でオープンを2勝していてスイートピー賞の上がりタイムが33秒5と素晴らしかったアロマキャンドルを含めた3頭を中心にした馬券を買いました。

2着のエフティマイアは、桜花賞2着の実績馬ですが、父フジキセキに母の父ニホンピロウイナー(←短距離馬でした)という血統が気になって買えず終いでした。

レースを見ると、アロマキャンドルの方が、距離が保たなくて失速したというようなレース振りでした。今にして思うと、1800mで末が切れすぎるくらい切れていたわけですから、マイルからせいぜい2000mくらいがいい馬で、長距離的なスタミナを問われるオークスには不向きだったのかも知れません。もっと、レースの性格と馬のタイプの相性をしっかり意識しないといけませんね。今後の反省材料です。

馬券は長らく好調を経験していません。

ところで、近年のJRAのホームページの充実は素晴らしく、審議の場合パトロールビデオも含めて、特別レースのVTR動画は2000年以降の分が見られますし、レースのオッズやラップなどについても、過去のデータをJRAのホームページで見ることが出来るようになっています。

データに関しては、もう専門誌はいらないといっていいかも知れませんし、時間が潤沢にあれば、あるいはアルバイトでも雇えば、日本の競馬を対象にした本格的なリサーチが出来そうです。

近い将来、馬券戦略の本を書いてみたいなあという思いが、最近、ささやかな夢の中に新たに一つ追加されました。調子はイマイチなのですが、競馬は、これからも真面目にやっていくつもりです。

思えば、トールポピーの父であるジャングルポケットも現役時代は真っ直ぐ走ってくれるか心配の残るワイルドな馬でしたが、府中コースでは抜群に強く、娘はこの血を正確に受け継いだようです。

しかし、JRAのホームページでパトロールビデオの動画を見ると、直線で急に内側に切れ込んで馬群をこじ開けて伸びてきたトールポピーは、内側にいた馬を挟むような形で押圧し、さらに、たっぷり馬2頭分位内側にいる馬2頭の進路を圧迫しながら直線を内側に寄りながら走っています。映像が大きくないのでよく分かりませんが、これは、馬に癖があったり、馬が苦しがったりして斜行しているのではなく、池添ジョッキーのコース選択と追い方によるものに見えます。

直接被害を受けた馬のジョッキーが上手く、またレースを諦めなかったことから、大きな被害を受けたように見える二頭のジョッキーが立ち上がって手綱を引き絞るような事がありませんでしたが、そうなっていてもおかしくない不利だったと思います。(被害馬のジョッキーが立ち上がっていれば失格になったのではないでしょうか)

採決室に呼ばれて審議を終え、勝利が確定した後も、勝利ジョッキーインタビューでの池添ジョッキーの表情は硬く、「明らかにまずかった」という印象を本人も抱いていたのではないかと思われます。

こうした場合、一気に失格にしなくとも、被害を与えた馬の後の着順に順位を下げる降着という制度があるので、トールポピー号は降着が妥当だったと思います。馬券の売り上げの多いオークスで、そこその人気馬(4番人気)であったことなどが意識されたのかどうか、事情は分かりませんが、釈然としない決定でした。

敢えて、似た感触の事例を探すと、決算の意図的誤魔化しで管理ポスト入りしていた日興コーディアル・グループの上場が維持された決定を見た後に感じたような後味の悪さです。

尚、私は、オークスの馬券を1万2千2百円ほど買っており、唯一の当たり馬券が15番(トールポピー)の単勝を買った1千円だけで、払い戻しは970円ですから、トールポピーのおかげで9千7百円だけ回収したことになります。

桜花賞のレースVTRを何度か見ましたが、外を回って直線で追い込む前に、トールポピーは大きく外に弾かれていて、リトルアマポーラとぶつかって、その後に、この二頭が追い込んできました。両頭ともかなりの不利です。結果は、リトルアマポーラが5着、トールポピーが8着でしたが、これらの二頭の何れかがオークスでは一番強いのではないかと思い(どちらが強いのかは私の目では分からなかった)、これらと、府中でオープンを2勝していてスイートピー賞の上がりタイムが33秒5と素晴らしかったアロマキャンドルを含めた3頭を中心にした馬券を買いました。

2着のエフティマイアは、桜花賞2着の実績馬ですが、父フジキセキに母の父ニホンピロウイナー(←短距離馬でした)という血統が気になって買えず終いでした。

レースを見ると、アロマキャンドルの方が、距離が保たなくて失速したというようなレース振りでした。今にして思うと、1800mで末が切れすぎるくらい切れていたわけですから、マイルからせいぜい2000mくらいがいい馬で、長距離的なスタミナを問われるオークスには不向きだったのかも知れません。もっと、レースの性格と馬のタイプの相性をしっかり意識しないといけませんね。今後の反省材料です。

馬券は長らく好調を経験していません。

ところで、近年のJRAのホームページの充実は素晴らしく、審議の場合パトロールビデオも含めて、特別レースのVTR動画は2000年以降の分が見られますし、レースのオッズやラップなどについても、過去のデータをJRAのホームページで見ることが出来るようになっています。

データに関しては、もう専門誌はいらないといっていいかも知れませんし、時間が潤沢にあれば、あるいはアルバイトでも雇えば、日本の競馬を対象にした本格的なリサーチが出来そうです。

近い将来、馬券戦略の本を書いてみたいなあという思いが、最近、ささやかな夢の中に新たに一つ追加されました。調子はイマイチなのですが、競馬は、これからも真面目にやっていくつもりです。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

日本電産永守社長には余裕とユーモアが足りない

日本電産の社員は、このゴールデンウィークも、全員が休まず働いているのだろうか。だとすれば、お気の毒だし、仕事の能率も悪かろう。ずっとその調子で会社が潰れないなら、それこそたいしたものだ。

永守重信日本電産社長が、23日に記者会見で「休みたければ辞めればいい」と発言したとされる問題が、ネットを中心に話題になった。この発言は「朝日新聞」の4月24日朝刊に出ているらしいのだが、版の違いか、私は上手く見つけられない。AsahiNetから引用すると、永守氏は「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて人員整理するのでは意味がない」と持論を展開したことになっている。

「ことになっている」というのは、その後、日本電産は、ホームページで「弊社社長永守が『休みたいならやめればいい』と発言したかのような記事が掲載されましたが、そのような事実はなく、誠に遺憾に思っております」と発言自体を否定しているからだ。

尚、このリリース文には「現に、社員の経済的処遇面に関しては、年々業界水準を上回る率で賃金水準を改善してきており、本年度も、平均賃上げ率は業界水準を大きく上回る6%にて実施することと併せ、年間休日も前年比2日増加させております。尚、休日については、来年度以降も段階的に増加させていく予定であります」と、「言い訳」と「自慢」を兼ねた説明が載っている。

永守氏は、実際に、どう発言したのだろうか。

想像するに、「「休みたいならやめればいい」――。」という部分が朝日新聞の記者の創作で(だとすると、いささかタチの悪い記事の書き方だが)、「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて人員整理するのでは意味がない」が、ほぼ永守氏の発言内容なのではなかろうか。断定はしないが、以下、大まかにそのような前提で考える。

永守発言の報道に対して、26日のメーデー中央大会で、連合の高木会長が「まさに言語道断。労働基準法という法律があることを、また、労働基準法が雇用主に何を求めていると思っているのか、どのように認識されているのか。ぜひ問いただしてみないといけない、そんな怒りの思いを持って、この日本電産のニュースを聞いたところであります」 と憤りをあらわにした、と報じられており、同席していた舛添要一厚労相は「労働関係法令はきちんと遵守してもらわないといけない。きちんと調査し、指導すべきは指導し、法律にもとるものがあれば厳正に処分する」と述べたという。

「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる」という発言を考えてみよう。この部分は、朝日新聞の記者が100%創作したわけではなさそうだ。

実感ベースで(したがって、ちょっといい加減に)考えると、これは、現実の描写としては、そう外れていないだろうと思う。特に小さな会社の場合、成長している会社では人手が足りないから社員は休日返上になりがちだろうし、成長しているので仕事が面白いから社員も働くことがそれほど苦痛でないし、結果として給料が上がる可能性が大きい。因果関係が逆になっているきらいはあるが(経営者という種族は非論理的な傾向があるから、驚くには当たらない)、「現実は、まあそうだろう」と思える点で、永守発言に大きな違和感はない。

しかし、詳細に現実を見ると、成長中の多忙な企業であっても、社員はそれなりに休みを取っているはずだし、そうでなければ、能率も下がるし、ろくなアイデアも浮かばないだろうし、社員の健康問題などで不測のコストを負う可能性もある。日本電産の社員もハードワーカーなのだろうが、たぶん時々は休んでいるにちがいない。

もちろん、発言を報道の「文字通り」に取ると、休んだら人員整理するぞと脅して、社員に休日を与えないように仕向けていることになるから、これは、労働基準法違反だろうし、倫理的にも拙いだろう。この辺りは、永守氏としては不用意だった。私は、永守氏を特に尊敬するわけでも応援するわけでもないが、厚生労働省と連合を含む労働組合は同じくらい大嫌いなので、高木連合会長や舛添厚労相のようなつまらない人々に揚げ足を取られるような発言をしたのは残念だ。

それにしても、高木氏と舛添氏は、なぜ仲良く一緒にいたのか。これは、いかにも今の労働組合の「ぬるさ」を象徴する顔合わせだ。私が労働組合員なら、わざわざ集会に出掛けて、舛添氏の顔など見たくはない。

それにしても、永守氏は、なぜ決算記者会見で、このような発言をしたのだろうか。この発言は、彼の意識の中で、誰に向けられたものなのだろうか。

考えられるのは、自社の社員、世間、他社の経営者、の三つだ。

自社の社員に対して、ということなら、人員整理をしない永守方式の恩を着せつつ、もっと働けと発破を掛けたというだろうが、これでは、社員はいい気持ちにならないだろうし、却って逆効果だ。「社員がハードに働いてくれることこそがうちの成長の原動力で、本当に誇りに思います。経営者の役割なんて微々たるものですよ」とでも言って置く方が格好がいいし、社員も喜んで働くだろう。

世間に対してということなら、これは、こういうことを言う目的が分からない。経営者にとって、世間への説教は、一文の得にもならない(永守氏はそうでなさそうだが、一般に、社長が政治に関心を持つと、ろくなことがない)。それでは、社員が働くことの自慢なのか、人員整理をしないで来たことの自慢なのか。おそらくは、何か自慢したいのだろうが、偉そうで反感を買いかねない今回の物言いは、会社の商売にも個人の人気にも逆効果だろう。

私は、永守発言の背景には、他社の経営者に向けた、あてつけないしは、自慢と自己主張があったのではないかと思うが、どうだろうか。社員を十分働かせることも出来ず、成長もせず、不況になると人員整理するような経営者よりも自分は優秀だ、と彼は言いたいのではないだろうか。永守氏も経営者という種族の一員だから、他の経営者に対する競争意識は直接見ると目が潰れるくらい強いだろうし、世間からもっともっと評価されたいと思っているのではないか。好業績の決算発表の会見でもあり、こうした意識があって不用意に自慢とも説教ともつかぬ事を言ったので、発言に隙が出来たのではないだろうか。

彼はもっと余裕を持つべきだろう。社員のハードワークを自慢するなら「うちの社員は仕事が好きなのか、働きすぎて心配だ」とでも言えばいいし、ハードワークが成長の原動力という偉そうなことを述べたら、「あっ、でも、ライバル会社の皆さんには、あまり熱心に働いて欲しくないと思っています(笑)」とでも言って言葉の毒を中和しておくべきだったのではないだろうか。

好業績の時の決算発表なのだから少し謙るくらいが丁度いいというバランス感覚と、ユーモアの一つも言うチャンスはないか、というくらいの余裕を持つと良かったのではないか。

結局、永守氏の今回の発言は、彼の余裕の無さを印象づけるものだ。永守氏こそ、休みを取るべきなのではないか、というのが結論だ。

永守重信日本電産社長が、23日に記者会見で「休みたければ辞めればいい」と発言したとされる問題が、ネットを中心に話題になった。この発言は「朝日新聞」の4月24日朝刊に出ているらしいのだが、版の違いか、私は上手く見つけられない。AsahiNetから引用すると、永守氏は「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて人員整理するのでは意味がない」と持論を展開したことになっている。

「ことになっている」というのは、その後、日本電産は、ホームページで「弊社社長永守が『休みたいならやめればいい』と発言したかのような記事が掲載されましたが、そのような事実はなく、誠に遺憾に思っております」と発言自体を否定しているからだ。

尚、このリリース文には「現に、社員の経済的処遇面に関しては、年々業界水準を上回る率で賃金水準を改善してきており、本年度も、平均賃上げ率は業界水準を大きく上回る6%にて実施することと併せ、年間休日も前年比2日増加させております。尚、休日については、来年度以降も段階的に増加させていく予定であります」と、「言い訳」と「自慢」を兼ねた説明が載っている。

永守氏は、実際に、どう発言したのだろうか。

想像するに、「「休みたいならやめればいい」――。」という部分が朝日新聞の記者の創作で(だとすると、いささかタチの悪い記事の書き方だが)、「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて人員整理するのでは意味がない」が、ほぼ永守氏の発言内容なのではなかろうか。断定はしないが、以下、大まかにそのような前提で考える。

永守発言の報道に対して、26日のメーデー中央大会で、連合の高木会長が「まさに言語道断。労働基準法という法律があることを、また、労働基準法が雇用主に何を求めていると思っているのか、どのように認識されているのか。ぜひ問いただしてみないといけない、そんな怒りの思いを持って、この日本電産のニュースを聞いたところであります」 と憤りをあらわにした、と報じられており、同席していた舛添要一厚労相は「労働関係法令はきちんと遵守してもらわないといけない。きちんと調査し、指導すべきは指導し、法律にもとるものがあれば厳正に処分する」と述べたという。

「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる」という発言を考えてみよう。この部分は、朝日新聞の記者が100%創作したわけではなさそうだ。

実感ベースで(したがって、ちょっといい加減に)考えると、これは、現実の描写としては、そう外れていないだろうと思う。特に小さな会社の場合、成長している会社では人手が足りないから社員は休日返上になりがちだろうし、成長しているので仕事が面白いから社員も働くことがそれほど苦痛でないし、結果として給料が上がる可能性が大きい。因果関係が逆になっているきらいはあるが(経営者という種族は非論理的な傾向があるから、驚くには当たらない)、「現実は、まあそうだろう」と思える点で、永守発言に大きな違和感はない。

しかし、詳細に現実を見ると、成長中の多忙な企業であっても、社員はそれなりに休みを取っているはずだし、そうでなければ、能率も下がるし、ろくなアイデアも浮かばないだろうし、社員の健康問題などで不測のコストを負う可能性もある。日本電産の社員もハードワーカーなのだろうが、たぶん時々は休んでいるにちがいない。

もちろん、発言を報道の「文字通り」に取ると、休んだら人員整理するぞと脅して、社員に休日を与えないように仕向けていることになるから、これは、労働基準法違反だろうし、倫理的にも拙いだろう。この辺りは、永守氏としては不用意だった。私は、永守氏を特に尊敬するわけでも応援するわけでもないが、厚生労働省と連合を含む労働組合は同じくらい大嫌いなので、高木連合会長や舛添厚労相のようなつまらない人々に揚げ足を取られるような発言をしたのは残念だ。

それにしても、高木氏と舛添氏は、なぜ仲良く一緒にいたのか。これは、いかにも今の労働組合の「ぬるさ」を象徴する顔合わせだ。私が労働組合員なら、わざわざ集会に出掛けて、舛添氏の顔など見たくはない。

それにしても、永守氏は、なぜ決算記者会見で、このような発言をしたのだろうか。この発言は、彼の意識の中で、誰に向けられたものなのだろうか。

考えられるのは、自社の社員、世間、他社の経営者、の三つだ。

自社の社員に対して、ということなら、人員整理をしない永守方式の恩を着せつつ、もっと働けと発破を掛けたというだろうが、これでは、社員はいい気持ちにならないだろうし、却って逆効果だ。「社員がハードに働いてくれることこそがうちの成長の原動力で、本当に誇りに思います。経営者の役割なんて微々たるものですよ」とでも言って置く方が格好がいいし、社員も喜んで働くだろう。

世間に対してということなら、これは、こういうことを言う目的が分からない。経営者にとって、世間への説教は、一文の得にもならない(永守氏はそうでなさそうだが、一般に、社長が政治に関心を持つと、ろくなことがない)。それでは、社員が働くことの自慢なのか、人員整理をしないで来たことの自慢なのか。おそらくは、何か自慢したいのだろうが、偉そうで反感を買いかねない今回の物言いは、会社の商売にも個人の人気にも逆効果だろう。

私は、永守発言の背景には、他社の経営者に向けた、あてつけないしは、自慢と自己主張があったのではないかと思うが、どうだろうか。社員を十分働かせることも出来ず、成長もせず、不況になると人員整理するような経営者よりも自分は優秀だ、と彼は言いたいのではないだろうか。永守氏も経営者という種族の一員だから、他の経営者に対する競争意識は直接見ると目が潰れるくらい強いだろうし、世間からもっともっと評価されたいと思っているのではないか。好業績の決算発表の会見でもあり、こうした意識があって不用意に自慢とも説教ともつかぬ事を言ったので、発言に隙が出来たのではないだろうか。

彼はもっと余裕を持つべきだろう。社員のハードワークを自慢するなら「うちの社員は仕事が好きなのか、働きすぎて心配だ」とでも言えばいいし、ハードワークが成長の原動力という偉そうなことを述べたら、「あっ、でも、ライバル会社の皆さんには、あまり熱心に働いて欲しくないと思っています(笑)」とでも言って言葉の毒を中和しておくべきだったのではないだろうか。

好業績の時の決算発表なのだから少し謙るくらいが丁度いいというバランス感覚と、ユーモアの一つも言うチャンスはないか、というくらいの余裕を持つと良かったのではないか。

結局、永守氏の今回の発言は、彼の余裕の無さを印象づけるものだ。永守氏こそ、休みを取るべきなのではないか、というのが結論だ。

コメント ( 52 ) | Trackback ( 0 )

生活保護受給者にジェネリック薬強要のむごさ

私は、幸い日頃から薬にあまり縁がないが、二日酔い対策の胃薬(食後に飲んで効くタイプがいい)と疲れた時のビタミン剤くらいは時々飲む。この場合、ビタミン剤には相性があり、特定の薬を指名買いする。その際に、薬の量販店では、「みな似たようなものです」と言われたり、「この薬はこちらのものと中身が同じです」と別の薬を勧められたりすることがあるが、いつもの薬を買う。効能書きが同じ別の薬を、試供品も含めて、これまでに何種類か飲んだことがあるが、妙に胸焼けしたり、お腹が下ったり、何となく効きが悪かったりしたことが一度ならずあり、決めた薬を飲むようになった。効果の違いには、いわゆるプラシーボ効果(気分の差による効果の違い)も含まれていると思うが、半ば気分のために飲むビタミン剤だから、私にとっては重要だ。

冒頭から年寄り臭く薬の話などを書いた理由は、4月27日の「毎日新聞」で、「生活保護には安価薬」「不使用 手当打ち切りも」という、何とも「むごい」感じがする記事を見たからだ。

(注;長年サラリーマンをの話を聞いていると、年を取ると目立って健康関連の話題が増えるようだ。若い、と思われたい人は気をつけるといい)

記事から引用する。「全額公費負担で医療を受けている生活保護受給者への投薬には、価格の安いジェネリック(後発)医薬品を使うよう本人に指導することを厚生労働省が都道府県や政令都市などに通知していることが分かった。指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを検討すべきだとしている」(毎日新聞、4月27日、朝刊1面)。

厚労省が近年医療費抑制に必死なのは分かるが、これはひどい。医療費が全額公費負担といっても、不安感や不利感を覚えずに通常の患者のように薬を選ぶことができて当然だろう。現実には、医師の判断で薬が選ばれることが多いと思うが、生活保護を受けている患者にはジェネリック薬しか使えないというような差別を設けることは、精神的に不健康だ。

「毎日新聞」の記事によると、ジェネリック薬は、主成分以外の溶剤やコーティングなどが先発薬と異なることがあり、「先発薬と(効能が)全く同じではない」として後発薬の使用に抵抗感や不安を感じる医師や患者もいる、と書かれている。ケース・バイ・ケースだろうが、プラシーボ効果も含めると実質的な違いが無視できない場合もあるだろうし、だからこそ、ジェネリック薬は厚労省の期待ほど普及していないのだろう。それなのに、後発薬の使用を強制するのは可哀想だ。

また、医療費の抑制手段としても、生活保護受給者の薬をジェネリック薬に少々切り替えることの効果はたかが知れているのではないだろうか(この点は私の推測に過ぎない。どなたか、数字を持っていたら教えて欲しい)。

生活保護受給者なら、病気の際に使う薬で差を付けてもいい、という考え方の背景には、「生活保護を受けることは、悪いことだ」という生活保護受給者への差別ないしは蔑視があるのではなかろうか。しかし、多くの生活保護受給者は、やむなく生活保護を受ける生活をしているのであり、行政の担当者にあって必要なのは、生活保護受給者への、軽蔑ではなく、同情だろう。実際、記事にも、ある自治体の担当者が、どう説明していいかと「戸惑った様子で話す」と、紹介されている。

厚生労働省という役所は、一体どうなっているのか。

冒頭から年寄り臭く薬の話などを書いた理由は、4月27日の「毎日新聞」で、「生活保護には安価薬」「不使用 手当打ち切りも」という、何とも「むごい」感じがする記事を見たからだ。

(注;長年サラリーマンをの話を聞いていると、年を取ると目立って健康関連の話題が増えるようだ。若い、と思われたい人は気をつけるといい)

記事から引用する。「全額公費負担で医療を受けている生活保護受給者への投薬には、価格の安いジェネリック(後発)医薬品を使うよう本人に指導することを厚生労働省が都道府県や政令都市などに通知していることが分かった。指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを検討すべきだとしている」(毎日新聞、4月27日、朝刊1面)。

厚労省が近年医療費抑制に必死なのは分かるが、これはひどい。医療費が全額公費負担といっても、不安感や不利感を覚えずに通常の患者のように薬を選ぶことができて当然だろう。現実には、医師の判断で薬が選ばれることが多いと思うが、生活保護を受けている患者にはジェネリック薬しか使えないというような差別を設けることは、精神的に不健康だ。

「毎日新聞」の記事によると、ジェネリック薬は、主成分以外の溶剤やコーティングなどが先発薬と異なることがあり、「先発薬と(効能が)全く同じではない」として後発薬の使用に抵抗感や不安を感じる医師や患者もいる、と書かれている。ケース・バイ・ケースだろうが、プラシーボ効果も含めると実質的な違いが無視できない場合もあるだろうし、だからこそ、ジェネリック薬は厚労省の期待ほど普及していないのだろう。それなのに、後発薬の使用を強制するのは可哀想だ。

また、医療費の抑制手段としても、生活保護受給者の薬をジェネリック薬に少々切り替えることの効果はたかが知れているのではないだろうか(この点は私の推測に過ぎない。どなたか、数字を持っていたら教えて欲しい)。

生活保護受給者なら、病気の際に使う薬で差を付けてもいい、という考え方の背景には、「生活保護を受けることは、悪いことだ」という生活保護受給者への差別ないしは蔑視があるのではなかろうか。しかし、多くの生活保護受給者は、やむなく生活保護を受ける生活をしているのであり、行政の担当者にあって必要なのは、生活保護受給者への、軽蔑ではなく、同情だろう。実際、記事にも、ある自治体の担当者が、どう説明していいかと「戸惑った様子で話す」と、紹介されている。

厚生労働省という役所は、一体どうなっているのか。

コメント ( 138 ) | Trackback ( 0 )

「死刑廃止論」に訪れた幻のチャンス

野村のインサイダー事件が発覚した22日は、光市の母子殺人事件の差し戻し審の判決があった日だった。インサイダー問題の報道は時間的に丁度この件と重なるので、新聞を繰ると、死刑判決のニュースと被害者のご遺族である本村氏の顔写真が大量に目に入った。

この話題の中で似たもの探しは不謹慎かも知れないが、本村氏は、「木村剛氏に弟がいればこんな顔か」と思えるような、いかにも真面目そうで意志の強そうなお顔立ちだ。また、メディアへの対応も木村氏に負けないくらい堂々としている。たいしたものだと思う。

本村氏は、たぶん、死刑という刑罰が現に存在するならこの犯行が間違いなくそれに該当するという確信と、今の日本には死刑が必要だというお考えがあって、死刑判決を求め、これを肯定的に評価したのだろう。事件にごく近い当事者である彼の判断について、良し悪しを言う積もりはない。

ただ、「生きたい、生きたい」と言っている人間(犯人)を、社会が寄ってたかって死刑にした今回の展開は、正直なところ気持ちのいいものではなかった(本論ではないが、本事件の弁護団の戦術も気持ちのいいものではなかった)。

個人的には、まだ確信を持つまでには至らないが、「死刑廃止論」に一歩近づいた。考え方としても、死刑廃止は戦争反対と平仄が合っているような気がして、好感が持てる。(あとは、死刑が無い場合に凶悪犯罪の発生率が有意にちがうのかどうかが判断上大きな問題だろう)

この立場から考えると、仮に今回、本村氏が「考えに考えた結果、私は犯人の死を望まない」とでもメディアに対して発言していれば、日本の歴史が変わったかも知れないという点が、少し残念だ。市井の一個人の発言が、世論を動かし、歴史に影響するチャンスは、そうあるものではない。

ただ、本村氏ご本人に対しては、心から「お気の毒」という意外に言葉がない。

死刑廃止論者は、別の説得材料を探さなければならない。

この話題の中で似たもの探しは不謹慎かも知れないが、本村氏は、「木村剛氏に弟がいればこんな顔か」と思えるような、いかにも真面目そうで意志の強そうなお顔立ちだ。また、メディアへの対応も木村氏に負けないくらい堂々としている。たいしたものだと思う。

本村氏は、たぶん、死刑という刑罰が現に存在するならこの犯行が間違いなくそれに該当するという確信と、今の日本には死刑が必要だというお考えがあって、死刑判決を求め、これを肯定的に評価したのだろう。事件にごく近い当事者である彼の判断について、良し悪しを言う積もりはない。

ただ、「生きたい、生きたい」と言っている人間(犯人)を、社会が寄ってたかって死刑にした今回の展開は、正直なところ気持ちのいいものではなかった(本論ではないが、本事件の弁護団の戦術も気持ちのいいものではなかった)。

個人的には、まだ確信を持つまでには至らないが、「死刑廃止論」に一歩近づいた。考え方としても、死刑廃止は戦争反対と平仄が合っているような気がして、好感が持てる。(あとは、死刑が無い場合に凶悪犯罪の発生率が有意にちがうのかどうかが判断上大きな問題だろう)

この立場から考えると、仮に今回、本村氏が「考えに考えた結果、私は犯人の死を望まない」とでもメディアに対して発言していれば、日本の歴史が変わったかも知れないという点が、少し残念だ。市井の一個人の発言が、世論を動かし、歴史に影響するチャンスは、そうあるものではない。

ただ、本村氏ご本人に対しては、心から「お気の毒」という意外に言葉がない。

死刑廃止論者は、別の説得材料を探さなければならない。

コメント ( 433 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |