評論家・山崎元の「王様の耳はロバの耳!」

山崎元が原稿やTVでは伝えきれないホンネをタイムリーに書く、「王様の耳はロバの耳!」と叫ぶ穴のようなストレス解消ブログ。

効率的大関、千代大海に感嘆する

先日終わった5月場所で、カド番を迎えていた大関千代大海が千秋楽に勝ち越しを決めた。大関在位60場所は新記録の更新であり、無事に出場できれば、62場所まで伸ばすことが可能だ。記録として見事であり、ご本人を前にすれば、先ずは「「おめでとうございます」と言うべきところだろう。

千代大海の凄さは単なる在位期間の長さを超えている。相撲で白星を獲得する真面目な力を借りに「相撲力」とでも名付けると、彼は自らの相撲力資源を並外れて高い効率性で活用しているように見える。

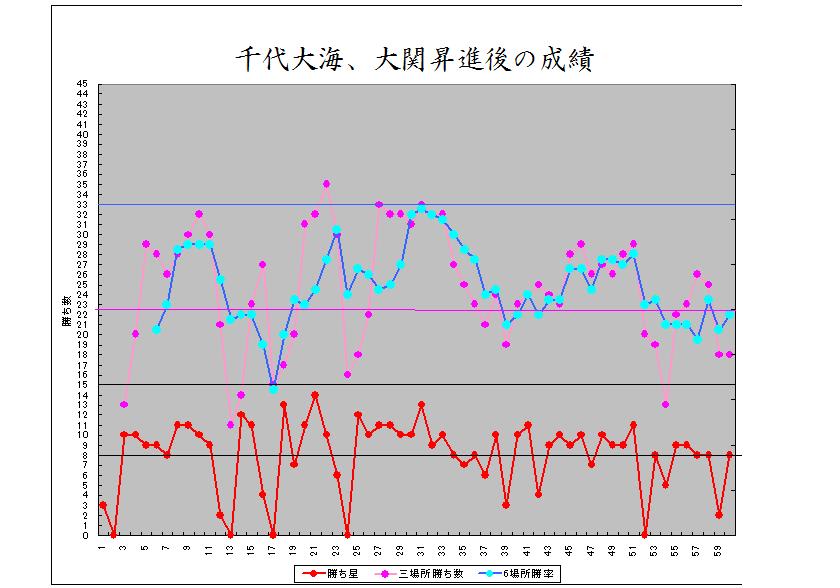

千代大海の大関在位場所の記録をグラフにして眺めてみた。赤線は各場所の勝ち星、ピンクの線は当該場所を含む過去3場所の合計勝ち星、そして青線は当該場所を含む過去1年間の勝率だ。

勝ち星の推移を見ると、勝ったり・負けたりを8勝ライン近辺で繰り返していることが分かる。大関は2場所連続で負け越さないと陥落しないので、勝ち星を固めることが出来れば、2場所で8勝でも維持できる訳だが(勝ち星を1場所に固める)、このメリットを大いに活かしている。関脇の場合、負け越して地位が下がると、1場所の勝ち越しではなかなか関脇に戻れない場合が多いように思う。この点大関は有利だし、千代大海はこの制度を賢く活かしている。魁皇も相当だが、現時点では、千代大海には僅かに及ばないように思える。大関の効率的維持術にあって、2人は良きライバルであり、歴史的にも傑出している。

俗に言う「大関互助会」というような関係(広義の八百長の範疇だ)と事実があるのかどうか、私には確たることが分からないが、二場所連続負け越しでやっと大関陥落という制度があり、複数の大関がいる場合、相互に星の融通をすることで、お互いにある程度の保険を掛けることが可能だという意味で、「大関互助会」(大関どうしの星の融通あるいは「手心」を加えた相撲)は、その存在を正当化するインセンティブがある。

大関に求められる成績の期待値は、ズバリ言って11勝だろう。大関昇進の分かれ目になるのは、多くの場合、過去3場所で33勝だ。千代大海は、60場所の大関在位にあって、過去3場所の勝ち星が33勝に達していた場所は3場所しかない。もちろん、既に大関なのだから、彼が、3場所33勝にこだわる理由はない。千代大海は合理的な現代っ子なのだ。結婚には至らなかったが、タレントの川村ひかるさんという女性の好みもいかにも現代っ子的だった(悪くないし、彼らしい)。

ところで、成績の奮わない大関を揶揄する表現として、古くから「クンロク大関」という言葉がある。毎場所9勝6敗程度で、優勝争いに絡まないし、かといって負け越すわけではないという存在感の薄い大関を指す。勝率にして6割である。

千代大海の大関在位60場所の合計勝ち星は私の手入力と計算が間違っていなければ484勝だ。60場所を900取り組みと見ると、勝率は53.78%(小数第三位四捨五入)でこれは、1場所15日に換算すると8.06勝だ。千代大海は不運にも怪我の多い力士だったから、休場が多い。60場所の中から15日全休の4場所を除いた56場所の840日を分母とした勝率を計算してみると(注:8敗7休でゼロ勝の場所が1つある)勝率は57.62%になるが、これでも1場所15日換算では8.64勝に過ぎない。

思うに、大関が負け越した場合、原則は陥落だが、過去1年(おまけして休場を除いた勝率でいい)の勝率が6割を超えていたら在位可能として、翌場所の負け越しで陥落という程度に、大関在位のハードルを上げる必要があるのではないだろうか。

想像するに、千代大海さんご本人は率直でサッパリした「いい人」なのではないか。一緒にお酒など飲むと大変楽しかろうとも思う。しかし、大相撲が「手心」まして「八百長」などないスポーツだと思って楽しみたい(たとえ嘘でも、気分だけでも)向きには不都合な存在である。真剣勝負の積み重ねが生んだ偶然の芸術的とでもいうべき成績なのかも知れないが、彼の実績は、真剣勝負(だとしたら)のリアリティを失わせている。

たぶん相撲キャリア的に既に晩年にさしかかっている彼にお願いできることは少ないが、出来たら、負けてもいいシチュエーションで負けるときに土俵際で力を緩めるのと、負けた時に簡単に笑う(苦笑いや照れ笑いも含めて)のは止めて欲しい(例えば、白鵬が横綱昇進を決めた時の千代大海との一番はいただけなかった)。力士としては運動神経も頭もいい彼なら、もっとそれらしくできるのではないか。

それにしても、千代大海は空前の「効率的大関」である。願わくは、絶後でもあって欲しいが。

千代大海の凄さは単なる在位期間の長さを超えている。相撲で白星を獲得する真面目な力を借りに「相撲力」とでも名付けると、彼は自らの相撲力資源を並外れて高い効率性で活用しているように見える。

千代大海の大関在位場所の記録をグラフにして眺めてみた。赤線は各場所の勝ち星、ピンクの線は当該場所を含む過去3場所の合計勝ち星、そして青線は当該場所を含む過去1年間の勝率だ。

勝ち星の推移を見ると、勝ったり・負けたりを8勝ライン近辺で繰り返していることが分かる。大関は2場所連続で負け越さないと陥落しないので、勝ち星を固めることが出来れば、2場所で8勝でも維持できる訳だが(勝ち星を1場所に固める)、このメリットを大いに活かしている。関脇の場合、負け越して地位が下がると、1場所の勝ち越しではなかなか関脇に戻れない場合が多いように思う。この点大関は有利だし、千代大海はこの制度を賢く活かしている。魁皇も相当だが、現時点では、千代大海には僅かに及ばないように思える。大関の効率的維持術にあって、2人は良きライバルであり、歴史的にも傑出している。

俗に言う「大関互助会」というような関係(広義の八百長の範疇だ)と事実があるのかどうか、私には確たることが分からないが、二場所連続負け越しでやっと大関陥落という制度があり、複数の大関がいる場合、相互に星の融通をすることで、お互いにある程度の保険を掛けることが可能だという意味で、「大関互助会」(大関どうしの星の融通あるいは「手心」を加えた相撲)は、その存在を正当化するインセンティブがある。

大関に求められる成績の期待値は、ズバリ言って11勝だろう。大関昇進の分かれ目になるのは、多くの場合、過去3場所で33勝だ。千代大海は、60場所の大関在位にあって、過去3場所の勝ち星が33勝に達していた場所は3場所しかない。もちろん、既に大関なのだから、彼が、3場所33勝にこだわる理由はない。千代大海は合理的な現代っ子なのだ。結婚には至らなかったが、タレントの川村ひかるさんという女性の好みもいかにも現代っ子的だった(悪くないし、彼らしい)。

ところで、成績の奮わない大関を揶揄する表現として、古くから「クンロク大関」という言葉がある。毎場所9勝6敗程度で、優勝争いに絡まないし、かといって負け越すわけではないという存在感の薄い大関を指す。勝率にして6割である。

千代大海の大関在位60場所の合計勝ち星は私の手入力と計算が間違っていなければ484勝だ。60場所を900取り組みと見ると、勝率は53.78%(小数第三位四捨五入)でこれは、1場所15日に換算すると8.06勝だ。千代大海は不運にも怪我の多い力士だったから、休場が多い。60場所の中から15日全休の4場所を除いた56場所の840日を分母とした勝率を計算してみると(注:8敗7休でゼロ勝の場所が1つある)勝率は57.62%になるが、これでも1場所15日換算では8.64勝に過ぎない。

思うに、大関が負け越した場合、原則は陥落だが、過去1年(おまけして休場を除いた勝率でいい)の勝率が6割を超えていたら在位可能として、翌場所の負け越しで陥落という程度に、大関在位のハードルを上げる必要があるのではないだろうか。

想像するに、千代大海さんご本人は率直でサッパリした「いい人」なのではないか。一緒にお酒など飲むと大変楽しかろうとも思う。しかし、大相撲が「手心」まして「八百長」などないスポーツだと思って楽しみたい(たとえ嘘でも、気分だけでも)向きには不都合な存在である。真剣勝負の積み重ねが生んだ偶然の芸術的とでもいうべき成績なのかも知れないが、彼の実績は、真剣勝負(だとしたら)のリアリティを失わせている。

たぶん相撲キャリア的に既に晩年にさしかかっている彼にお願いできることは少ないが、出来たら、負けてもいいシチュエーションで負けるときに土俵際で力を緩めるのと、負けた時に簡単に笑う(苦笑いや照れ笑いも含めて)のは止めて欲しい(例えば、白鵬が横綱昇進を決めた時の千代大海との一番はいただけなかった)。力士としては運動神経も頭もいい彼なら、もっとそれらしくできるのではないか。

それにしても、千代大海は空前の「効率的大関」である。願わくは、絶後でもあって欲しいが。

コメント ( 24 ) | Trackback ( 0 )

| « GW映画、私... | 「群れない社... » |

6割超えてるから

先場所の千代大海はあまりにもひどすぎると思います。12日目の琴欧洲戦が終わった時点の成績は5勝7敗。しかも足の具合は相当悪いように見えたし、体も全然動いていなかった。13日目の取り組みは「盟友」魁皇とでしたが、好く言っても、魁皇は負ける気はなかったとして勝つ気もないようにしか見えませんでした。14日目、千秋楽の琴光喜、把瑠都戦も同様です。

私も千代大海は人間的に「いい人」だと思うし、相撲界にも大きく貢献してきた人物だと思います。だからこそ、自身の力で勝てなくなった今、潔く引退をすべきだと思います。

ちなみに幕内昇進後の通算成績は585勝、375敗、107休(wiki調べ)の勝率54.8%(分母に休みを含みます)で、「普通に計算して6割超えている」のは大関昇進前の11場所の101勝(取り組み数は15×11=165)に対する勝率61.2%です。大関昇進前はなかなか立派です。

ちなみにプロの将棋の場合、通算勝率が65%を超えているとタイトル戦に絡む一流どころというような見方が出来ますが、羽生名人は70%を超えています(凄い!)。

相撲界の堕落の遠因は大勢の弱い大関が居続けたがゆえに

朝青龍の我儘を生んだのである。

店主がJMMでも書いていたように、「内需の振興策なんてないよ。国境が低くなってる時代に内需々々と言う必要もない」と言うのと同じで、「大相撲の優勝は、またモンゴル出身力士 日馬富士・・・」なんだが、「日本人力士の優勝に、そして横綱にこだわることもない」のだよ。

そう言う目で相撲界を診たら、「おう!千代大海、おぬしは、まっこと効率的な力士やのう!!」と言う絶賛ではないが、せめての褒め言葉。こう言う話を聞いて、笑おうではないか。

のう、どばくれ殿。「マジ」は無粋。

さらに言えば役員互助会を作って負けがこむ役員に売上融通もする

勉強になります。

見ていると、直近の成績だけを見てわーわー言っている様にしか見えません。それならば、数十行のプログラムでも判断出来る、と思うのは私だけでしょうか?

7勝7敗の力士と、既に勝ち越している力士とでの取り組みの相関性ついては、「ヤバい経済学」に載っていましたね。

相撲界の”ゆるキャラ”ってことで許してくれないでしょうか(笑)?

大関というポジションはいろんな要素はありますよね。

一気に横綱へというパターンもあれば、

名大関っていわれながら、終わったしまうパターン。

それに、なんだこいつと思われながら、なにげなくすごしちゃうパターンなどなど。

そこに、大相撲のおもしろさ、深さがある。

そんなとこでどうでしょう?

ここで一句

つっぱって ダメならあきらめ ゆるいキャラ

まあ、そんなところで。

ジャイアント馬場さんの動画を見ました。

相撲もプロレスと考えれば腹も立ちません。

しかし、近年の一部の取り組みを見ると、まあ力士にもそれぞれ事情があるのだから「仕方がないな」と思わずにはいられません。思うに、年6場所で力士150キロの時代に、完全ガチンコはもう無理なのでしょう。

率直に言って現在の大相撲は、かつてジャイアント馬場さんがお笑いのネタにもなったように、一つの興行として、ネタとして楽しめばいいという領域に入っているように思います。

そう考えると、千代大海も魁皇も実に分かりやすい「キャラ」ですから、時々ツッコミを入れながら、笑ったり、あきれたりしながら伝統芸能として楽しむ対象にすればいいのでしょう(この点、モンゴル勢はまだ演技が下手です)。

古来、相撲通は将来強くなりそうな若手力士を見つけて応援することを大きな楽しみとしてきましたが、若いガチンコ君が出世するのを楽しみに見つつ、出世した暁に(残念ながら)「大人」になっていく様を見て、青春の理想が長く続かないことを味わったりすればいいのではないでしょうか。これはこれで、相撲は人生の縮図を表現する、どこかもの悲しい芸術です。

フタケタ勝たない大関の相撲なんて花相撲なんだ!と思って「笑い」所を探しつつ見る、というくらいで丁度いいですね。今場所の魁皇-千代大海戦などは、おたがいベテランの演者なのだから、「もう少しそれらしくやってよ」と思いながら、苦笑いして見ればいいと思います。

それにしても、千代大海の処世術は見事です。周囲の協力を得ながら、効果的なときに努力を固めて、ポンポンと突っ張って、適当に出世して、その暁には誰からも愛される、というようなサラリーマンになれたらいいですねぇ。

唯一、マジメに怒るとすれば、横綱審議会という組織は一体何様なのでしょうか。相撲関係者の中で、彼らが一番気色の悪い「大人」(悪い意味での)であるような気がしてきました。

途中休場と全休を含まず、実際に相撲を取った場合の勝敗のみ(但し不戦勝・不戦敗は計算に含める。面倒なので以下「皆勤場所」と表現)で、年6場所制・部屋別総当たり制以降の全大関の成績を調べてみると、実は「クンロク」というのは大関としては優秀な部類に入りますし、山崎さんが理想とする「11勝」ラインを皆勤場所でコンスタントに挙げられる大関というのは遅かれ早かれ全員横綱になってます。

そういう事を踏まえると、一般に言われる「クンロク」という揶揄の仕方は正しく無いぞ、と声高に主張したいワケです(苦笑

それと、千代大海の名誉の為に申し添えておくと、この人は魁皇と違って若手には恐ろしく強い人で、長らく「大関候補」の壁になっています。

琴光喜なんかも、大関昇進直前の何場所かだけを抽出すれば対千代大海戦で優勢ですが、それ以前はボコボコでしたし、日馬富士についてもほぼ同様の傾向が出ていまして、対千代大海戦の合口が良いのに大関に上がってない力士というのは豊ノ島等ごく限られた人しか居ませんでした、去年くらいまでは。

今年のデータは見てないから分からないですけど(汗

少なくとも去年までは「大関への試金石」として機能していた、という事は指摘したいと思います。

解説に良く出てくる北の富士の弟子筋に当たるので彼が千代大海についてはきつい事しか言わない、というのも、千代大海の評価が不要に下がってる原因のような気もします。

相撲界の八百長というのは、勧進相撲の頃は当たり前だったワケですから、それも含めて「角界の文化」なワケですし、八百長の有る無しで相撲の面白さに特段の変化があるか、と言えば、忠臣蔵みたいに経過も結果も知られているモノでも度々新しく作られて楽しめているワケですから、八百長を否定するのは論拠が薄いと思いますね。

ま、これより三役でいよいよ優勝が決まる、という時に千代大海とか魁皇が出てくると激しく興醒めするのは確かなんですが(苦笑

これは求めすぎでしょう。

これができる大関はとっくに横綱になってます。

あと魁皇も20~30年前の基準だったら、

とっくに横綱になって、そしてすでに引退してます。

今の魁皇に文句を言ってる横審には、

「あんたらが横綱にあげなかったのが悪いんだ」

って言っておけばいいんですよ。

横審や古い評論家たちといった連中は、

粗捜し・中傷しかできないのだからね。。

・横綱が何か起こせば文句をいい、

・横綱がしっかりしてたら大関が勝てないのは当然だが、今度は大関に文句をいい、

・大関もそれなりだと関脇以下が壊滅になるのは必然だが、下の若い力士がだらしないと文句をいい。。

顔??、いやそれもあるけど、横審から外せないかという話さ~ね。

プロレスに来て、オリンピックのレスリングの話は勘弁してよ。ホント。

しかし、朝青龍もやるね。総見の時、内館委員の席につかつかと行って、「大丈夫ですか」と声を掛けるなんて、ヒールは、何をしなくてはいけないかを知っているよね。

千代大海関よ、相撲で朝青龍関に負けるのは仕方ないけど、土俵外じゃ負けちゃいけないよ!

こんばんは

お言葉ですが、お顔の件はずっと以前から国中の悪女が彼女を見て溜飲を下げたと思われますので、もうこれ以上触れない方がいいかと思います。(こうやって蒸し返すのもまた余計ですが)

大関在位を第一に計算をして効率的に取り組み(そして休場)をしているという店主のような分析が広く信じられると、相撲ファンの多くは、土俵の内の千代大海をもうそれほど可愛く思わなくなるでしょう。

他方、内館さんに声を掛ける朝青龍は見事です。周りがそうさせたとしても。

おっしゃるとおり、土俵の外も本当に大事ですね。

私も肖らねば。

本文ではなくコメント欄で、若干フォローなさっているようですが、はじめから本文にもそういった内容をお入れになったほうがよかったのでは?

しかし相撲取りというのは20代後半になると引退がちらつき、30前後で引退ですから本当に早熟な世界ですね。下半身の関節が体重を支えきれないんでしょうか。

それはそうと、大相撲はやはり特殊な競技です。年に90試合、しかも一回で15連戦もするプロスポーツ(特に格闘技では)は皆無でしょう。それを毎試合「本気」でやるのは不可能でしょう。ベテランになれば蓄積したケガもありますし。どこかで力を抜くことが、すばらしい結果を残すのに必要となるような仕組みです。勝ち越し後で優勝も争ってないとしたら、来場所への調整に入るのは当然です。

結局、その「消化試合」をいかに減らすかなんでしょうね。

どうせ弱いのだから多少の八百長をやってもいいのだけれども、NHKでも放映しているのだし、あんまり下手なのは勘弁してくれ、ということが私の言いたいポイントです。

勝率云々以前に、あの取り口は、プロとして(ショーであっても)「屑!」といっていいレベルでしょう。映画を観て、あまりに素人臭い大根役者にあきれる、といったレベルで彼の相撲を見ています。

もっとも、これで「怒る」というのもばかばかしいので、数字をあげて「面白がることにした」というのが今回のエントリーの趣旨です。

よく負けるし、休むし(休みは同情には値しても、実績評価上はマイナスです)、八百長も下手だし、というのでは、さすがに「笑う」(」嗤う)以外に話題にしようがありますまい。

そういえば、千秋楽の千代大海の相撲が無気力相撲で注意の対象になったようですね。八百長をやるとしても、経験不足で下手な相手とやってはダメなのですね。いかに「ゆるキャラ」としても、もう限界でしょう。

でも所詮時代の空気なのかもしれません。千葉県では森田知事が大勝していますし、麻生首相といったら彼の発する言葉は朝令暮改の連続で全く信用出来ません。こんなのが首相の国なんですからね。

脱線しましたが、横綱審議委員会は、「規律と伝統」という言葉をモットーに、本当の良識のある人になって頂き、また監督して頂きたいものです。

実際、在位期間の長い両大関は、もうショーと化しているという意見には賛同します。

無気力相撲は、むしろ千代大海-魁皇戦の方がと思いましたし・・・

「大関に求める期待値は11勝」というのも理想としてはその通りだと思います。

ただ、個人的には「10日までに給金直し」が責任ではないかと・・・

その後はつぶしあいにもなりますし、仮に負けが込んでクンロク程度で終わっても、10日間は「優勝もあるかも」という期待を抱かせるという意味で、です。

中日を終えて、3敗、4敗、5・・・では、「またか~」ですから。

いずれにしても、2場所連続負け越しという陥落基準だけでは、力士とファンの間の「地位に対する緊張感のギャップ」は埋められないでしょうね。

「休み」を「負け」として計算することにブーブー言ってる人がいますが、

私に言わせれば「休み」は「負け×2」で計算してもいいくらいだと思ってます。

「勝ち」>「負け」>「休み」ですよ。

「負け」だったらまた仕事してますが「休み」だったら仕事してないじゃないですか?

> (よさぼうず)さん

>店主さんのいうとおりだと思います。ショー化した現在の相撲での記録と、ガチンコで本当に戦った時代の記録が同じでいいはずはありません。

は?ガチンコで本当に戦った時代?そんな時代存在しませんよ。

相撲では八百長や互助会は伝統ですし、現代はむしろ昔より八百長が少ないくらいです。

「滑稽本」さんの言われることが正しいでする

相撲界のシステムが色々な点で、いわゆる「制度疲労」を起こしているのは確かです。しかし、現代日本で競技者にチョンマゲを結わせ、歌舞伎よりもっと古典的な様式美を守っているのに、上位はウィンブルドン現象そのものの外人だらけ。相撲界に比べれば、日本の産業界はよほど遅れています。

競技自身も、八百長がこれだけ騒がれ、多分間違いなく相当程度八百長相撲が行われているのに、横綱、大関以下ほぼ強い順に階級が決まっている実力主義社会。150キロ以上の巨漢が正面から激突しても死者は皆無(殺してしまった例はあるようですが。残念ながら)。

土俵の高さは実に微妙に観客からは良く見えるのに、転落しても大けがをしないような高さです。トレーニングも股割など怪我を減らす努力は、現代スポーツも及ばないほどです。

その中で、大関のシステムは確かに微妙なものがあります。一場所は負け越しても陥落しないというのは、「調子が悪ければ、休んでも大関らしい相撲ができるように休場しても構わない」という意味でしょう。この意味で、「休みも負けも同じだ」というのは少なくともシステムの趣旨には合致していないと思います。

ただ、横綱は一場所どころか、半年くらい欠場しても、復帰後そこそこの成績なら許してもらえますが、大関は欠場が認められるのは一場所だけ。その代わり、横綱は九六どころか、10勝くらいしかできない場所を1年も続けるのは困難で引退に追い込まれます。

その意味で千代大海のような「効率的」大関が生まれてしまうのは、一場所負け越しを認めるからではなく、一場所しか負け越しを認めないからとも言えます。もっとも二場所連続負け越しで大関陥落になったのは1969年からで、それまで1958年に相撲が年6場所制になってからは三場所連続負け越しが大関陥落の条件でした。古い制度で大関陥落を免れ、その後横綱になった力士に北の富士がいます。

とは言っても、千代大海のような大関が生まれてしまうのは、制度の欠陥というより「バグ」に近いものがあります。コンピュータウィルスの多くは、ソフトウェアのバグに付け込んでセキュリティーを破りますが、千代大海もちょっと似ています。

しかし、どんな制度を作っても、千代大海のような制度の裏をかくような存在は出てきます。ですから無理に今の大関の陥落規定を変えることもないような気もしますが、大関は横綱の予備軍であるという位置付けを考えると、二場所連続負け越しで陥落のルールは、たとえば大関昇進後3年しか適用を認めない、といった改革は必要かもしれません。こんな制度を導入すると「遅咲きの横綱」などというものは生まれなくなってしまうかもしれませんが、確かにいまのままでは「あんまりだ」という気はします。