勿来関図小柄 山崎一賀

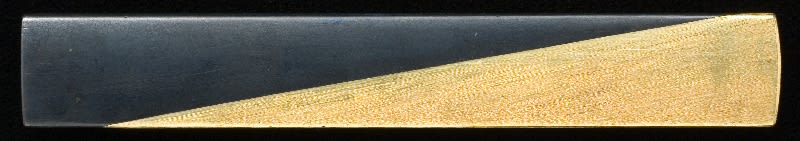

勿来関図小柄 無銘山崎一賀

江戸時代後期の京都金工山崎一賀の作と極められた華麗な小柄。一賀は後藤風の作行で瀟洒な図柄を得意とした金工。赤銅魚子地を高彫とし、背後に続く山並みは春霞に淡く溶け込むように、さらに遠く霞の掛かる空の果ては素銅地で空気感の違いを印象付けている。馬上の義家を包み込むようにゆったりと咲きかかる桜。赤銅地高彫に銀の花金の蕾で伝統的。裏板も金の削継とした、美しい作品である。

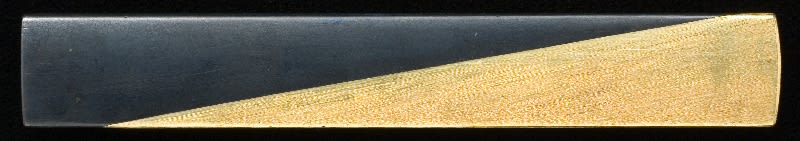

合戦図小柄 無銘

満開の桜の下での合戦。如何なる場面であろうか、ここに描かれている様子だけでは判断できない。世を分けての戦いか、隣国との領地争いか、いずれにせよ、桜の花には関わりのないこと。桜は毎年のように鮮やかに咲き、散ってゆくだけ。後藤門流の金工の作であろう。赤銅魚子地高彫金銀素銅色絵。

勿来関図小柄 無銘山崎一賀

江戸時代後期の京都金工山崎一賀の作と極められた華麗な小柄。一賀は後藤風の作行で瀟洒な図柄を得意とした金工。赤銅魚子地を高彫とし、背後に続く山並みは春霞に淡く溶け込むように、さらに遠く霞の掛かる空の果ては素銅地で空気感の違いを印象付けている。馬上の義家を包み込むようにゆったりと咲きかかる桜。赤銅地高彫に銀の花金の蕾で伝統的。裏板も金の削継とした、美しい作品である。

合戦図小柄 無銘

満開の桜の下での合戦。如何なる場面であろうか、ここに描かれている様子だけでは判断できない。世を分けての戦いか、隣国との領地争いか、いずれにせよ、桜の花には関わりのないこと。桜は毎年のように鮮やかに咲き、散ってゆくだけ。後藤門流の金工の作であろう。赤銅魚子地高彫金銀素銅色絵。