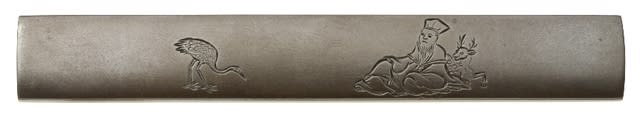

合戦図小柄 後藤傳乗

合戦図小柄 後藤傳乗

傳乗は元乗を初代とする喜兵衛家の4代目。江戸前期から中期に活躍。合戦図で川と橋のある場面で有名なのが、源頼政挙兵時の「橋合戦」、義経が京の義仲を攻撃した「宇治橋の合戦」。どちらの場面かこの作だけでは分からない。橋板が外されていない点も見どころか。三所物とされたものであろう、他の金具に答えがありそうだ。

合戦図小柄 後藤傳乗

傳乗は元乗を初代とする喜兵衛家の4代目。江戸前期から中期に活躍。合戦図で川と橋のある場面で有名なのが、源頼政挙兵時の「橋合戦」、義経が京の義仲を攻撃した「宇治橋の合戦」。どちらの場面かこの作だけでは分からない。橋板が外されていない点も見どころか。三所物とされたものであろう、他の金具に答えがありそうだ。