物集女車塚古墳は、横穴式石室をもつ6世紀中頃に築造された、前方部2段・後円部2段の前方後円墳で、現在緑地公園として整備され、京都府の指定文化財。

後円部は直径約31m・高さ約9m、前方部は幅約38m・高さ8mほど。

本古墳は、物集女街道沿いにあり、向日丘陵から伸びる尾根の先端を利用して東西方向に築かれ、今から1,500年近く前の乙訓北部一帯を治めた豪族の墓と考えられている。

写真は上から、物集女車塚古墳の全体像、本古墳の表看板とサイドヴュー及び道路工事で削られた前方部の一部。

後円部に今も残る、1本のスギは、江戸時代に植えられたものの子孫だと云われている。

昭和元年に物集女街道の拡張によって、古墳前方部の一部が削られたが、現在残っている部分の全長は45mほどもある古墳。

昭和58年の大々的な発掘調査の結果、本古墳は風化・崩壊した部分を復元した場合、長さ43~48m・高さ7~9m程度の前方後円墳であることが判明。

側面が30度ほどの勾配があり、北部と西部には約6mの幅を持つ周濠があったことも判明。

更に昭和60年、61年の調査で、石室内から馬具・ガラス製の装飾品・金属製の冠の断片・刀剣など武器・土器など多数の副葬品が発見された。

毎年5月頃、定期的に横穴式石室の内部が一般公開されている。

本古墳は、平成8年に“車塚緑地公園”が整備され、京都府の史跡に指定されている。

地元では「淳和天皇(第53代天皇で、桓武天皇の皇子)の霊柩車を埋めた塚」とも言い伝えられている。

写真は、本古墳石室内の石棺及び石室底部を流れる排水溝の出口。

石棺の側面や蓋石には縄掛突起と呼ばれる突起があり、内面にはベンガラが塗布されている。

石棺蓋は、平坦面がかなり広い屋根形をしていて、3枚の石材から作られ、写真の通り、左右の蓋石に2つ、真ん中の蓋石に1つの縄掛け突起がある。どの縄掛け突起も方形ではなく、隅が丸い楕円形をしている。

門にあたる前庭部は南側、廊下にあたる羨道部、石棺が安置された玄室を仕切る梱(シキミ)石を経て中央部へ通じているが、排水システムは場所によって適切に施工され、千数百年間玄室を大雨から守っていたと云う。長雨が続いた時には、玄室を除湿する水が、少しずつ流れ出ると云う古代人の英知が窺える。

玄室には少なくとも3~4回の埋葬跡が発見されているが、最初のものは、二上山から切り出した凝灰岩の板材を組み合わせて作り、家形石棺を用いたと云う。同古墳は、横穴式石室の形式や副葬品から中央政権とかかわりの深い豪族の墓とされている。

写真は、副葬品として納められていたガラス小玉・トンボ玉など。

副葬品としては、「玉類」のほか、「武器類」多数が馬具などと共に出土した。

特に「金銅製ガラス玉付冠」が合わせて見つかったことから、当初は旧乙訓郡在地の「実力者」のものではないかと考えられていた。

そして更に調査を進める過程で、古墳の平面設計が継体の今城塚古墳のものと同型であることが分かったことからも、埋葬者は継体天皇の関係者と考えられている。

6世紀後半、大和朝廷の混乱の中、この地方に北陸から出た継体天皇の「弟国宮」が造られたことなどから、埋葬者は継体擁立勢力と従属関係をもち、これらの政変と無縁ではなかったのではないか?

継体朝を考える上でも乙訓宮を考える上でも、極めて重要な考古資料。

歴史は下がるが、史料によると、織田信長が山城方面を治めるようになる、1573年・天正元年に、桂川西岸一帯の支配を任された細川藤孝は、周辺の各城主に信長に従うよう命じた。

しかし、物集女氏の当主・細川忠重はこれに従わず、1575年・天正3年に勝龍寺城で謀殺された。これ以降、物集女氏と城の記述は文書などから姿を消したとされる。

信長や秀吉などの天下とりの陰に隠れた地方豪族の興亡盛衰が偲ばれる。

後円部は直径約31m・高さ約9m、前方部は幅約38m・高さ8mほど。

本古墳は、物集女街道沿いにあり、向日丘陵から伸びる尾根の先端を利用して東西方向に築かれ、今から1,500年近く前の乙訓北部一帯を治めた豪族の墓と考えられている。

写真は上から、物集女車塚古墳の全体像、本古墳の表看板とサイドヴュー及び道路工事で削られた前方部の一部。

後円部に今も残る、1本のスギは、江戸時代に植えられたものの子孫だと云われている。

昭和元年に物集女街道の拡張によって、古墳前方部の一部が削られたが、現在残っている部分の全長は45mほどもある古墳。

昭和58年の大々的な発掘調査の結果、本古墳は風化・崩壊した部分を復元した場合、長さ43~48m・高さ7~9m程度の前方後円墳であることが判明。

側面が30度ほどの勾配があり、北部と西部には約6mの幅を持つ周濠があったことも判明。

更に昭和60年、61年の調査で、石室内から馬具・ガラス製の装飾品・金属製の冠の断片・刀剣など武器・土器など多数の副葬品が発見された。

毎年5月頃、定期的に横穴式石室の内部が一般公開されている。

本古墳は、平成8年に“車塚緑地公園”が整備され、京都府の史跡に指定されている。

地元では「淳和天皇(第53代天皇で、桓武天皇の皇子)の霊柩車を埋めた塚」とも言い伝えられている。

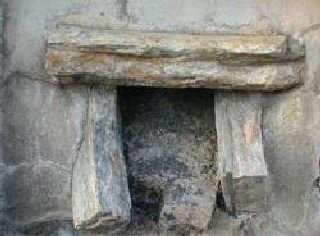

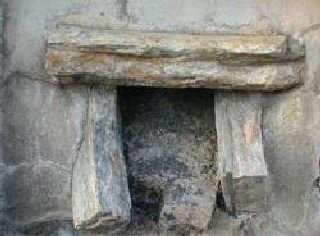

写真は、本古墳石室内の石棺及び石室底部を流れる排水溝の出口。

石棺の側面や蓋石には縄掛突起と呼ばれる突起があり、内面にはベンガラが塗布されている。

石棺蓋は、平坦面がかなり広い屋根形をしていて、3枚の石材から作られ、写真の通り、左右の蓋石に2つ、真ん中の蓋石に1つの縄掛け突起がある。どの縄掛け突起も方形ではなく、隅が丸い楕円形をしている。

門にあたる前庭部は南側、廊下にあたる羨道部、石棺が安置された玄室を仕切る梱(シキミ)石を経て中央部へ通じているが、排水システムは場所によって適切に施工され、千数百年間玄室を大雨から守っていたと云う。長雨が続いた時には、玄室を除湿する水が、少しずつ流れ出ると云う古代人の英知が窺える。

玄室には少なくとも3~4回の埋葬跡が発見されているが、最初のものは、二上山から切り出した凝灰岩の板材を組み合わせて作り、家形石棺を用いたと云う。同古墳は、横穴式石室の形式や副葬品から中央政権とかかわりの深い豪族の墓とされている。

写真は、副葬品として納められていたガラス小玉・トンボ玉など。

副葬品としては、「玉類」のほか、「武器類」多数が馬具などと共に出土した。

特に「金銅製ガラス玉付冠」が合わせて見つかったことから、当初は旧乙訓郡在地の「実力者」のものではないかと考えられていた。

そして更に調査を進める過程で、古墳の平面設計が継体の今城塚古墳のものと同型であることが分かったことからも、埋葬者は継体天皇の関係者と考えられている。

6世紀後半、大和朝廷の混乱の中、この地方に北陸から出た継体天皇の「弟国宮」が造られたことなどから、埋葬者は継体擁立勢力と従属関係をもち、これらの政変と無縁ではなかったのではないか?

継体朝を考える上でも乙訓宮を考える上でも、極めて重要な考古資料。

歴史は下がるが、史料によると、織田信長が山城方面を治めるようになる、1573年・天正元年に、桂川西岸一帯の支配を任された細川藤孝は、周辺の各城主に信長に従うよう命じた。

しかし、物集女氏の当主・細川忠重はこれに従わず、1575年・天正3年に勝龍寺城で謀殺された。これ以降、物集女氏と城の記述は文書などから姿を消したとされる。

信長や秀吉などの天下とりの陰に隠れた地方豪族の興亡盛衰が偲ばれる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます