に北海道旅行6日目 6/8(水)、江差町から函館市の「五稜郭跡」へ着いたのは夕暮れ間近の18:30頃で、かろうじて間に合いました。

「五稜郭跡」には2年前の夏にも訪れましたが、昨年復元された「箱館奉行所」の見学が楽しみでした。

入口付近にあった「五稜郭」の案内図です。

「五稜郭」は、江戸時代末期に箱館港の開港にともなって造られた施設で、五角形の洋式城郭です。

図右下の駐車場から「五稜郭タワー」の横を通り、濠に架かった二つの橋を渡って城内へ進んで行きます。

■案内板の説明文です。

******************************************************************************

特別史跡五稜郭跡

昭和27年3月29日指定

五稜郭跡は、幕末の箱館開港に伴い設置された箱館奉行所の防御施設で、箱館奉行配下の諸術調所教授役で蘭学者の武田斐三郎成章により、中世ヨー□ッパで発達した城塞都市を参考に設計された西洋式土塁です。稜堡とよばれる5つの突角が星形の五角形状に土塁がめぐっていることから五稜郭と呼ばれ、郭内には日本伝統建築の箱館奉行所庁舎とその付属建物20数棟が建てられました。

安政4年に築造を開始して7年後の元治元年に竣工、同年6月に奉行所が移転して蝦夷地における政治的中心地となりました。その後、明治維新により明治新政府の役所となりましたが、明治元年10月に榎本武揚率いる旧幕府脱走軍が占拠、翌明治2年5月に終結する箱館戦争の舞台となりました。箱館戦争後は、明治4年に開拓使により郭内建物のほとんどが解体され、大正時代以降は公園として開放されています。

五稜郭跡は、築造時の形態がよく残っていて日本城郭史上重要であるとともに、幕末期の洋学採用の一端を示すものとして学術上きわめて価値が高いことから、北海道で唯一の国の特別史跡に指定されています。

******************************************************************************

入口付近の案内板にあった「榎本武揚」と、「土方歳三」の写真です。

「五稜郭」の名を一躍有名にしたのは、「箱館戦争」でした。

明治維新の動乱期、「五稜郭」は、「榎本武揚」率いる旧幕府軍によってあっけなく陥落し、樹立された箱館政権の中核施設としても使われていました。

■案内板の写真に添えられた説明文です。

******************************************************************************

箱館戦争と特別史跡五稜郭跡

江戸湾から軍艦8隻と共lこ脱走した榎本武揚率いる旧幕府脱走軍が箱館こ入り、五稜郭を占拠したのは、明治元年(1868年)10月。

新政府軍との戦いに敗れ、降伏したのはわずか7ヶ月後のことでした。五稜郭は新政府軍に明け渡され、戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争の終結とともに、長い間続いた封建制度がここで終わりを告げました。日本の新しい時代が始まったのです。

榎本武揚

天保7年~明治41年(1836年~1908年)。

江戸(東京都)生。オランダ留学後、幕府海軍副総裁。慶応4年(1868年)旧幕府脱走軍を率いて品川沖を出発し、五稜郭を占拠しました。

土方歳三

天保6年~明治2年(1835年~1869年)。

武蔵国(東京都)生。近藤勇らとともに新撰組を結成。仙台で榎本等と合流し、脱走軍では陸軍奉行並となります。

明治2年5月11日箱館の一本木関門(現若松町)付近で戦死。

******************************************************************************

濠をはさんで見る「五稜郭タワー」です。

日没間近の夕日に美しく染まっていましたが、時間がなく入場は出来ませんでした。

タワーから夕日に映える「五稜郭跡」や、町並みの風景は、さぞ素晴らしいものと思われます。

「五稜郭」の正門へ向かう最初の橋「一の橋」です。

左手の向こうには二番目の橋「二の橋」が見えています。

橋を渡り、右手に一段高く積まれた石垣は、左手の正門を銃砲から守る「半月堡[はんげつほ]」と呼ばれる施設です。

最初の案内図にあるように濠で囲まれた三角形の施設で、二つの橋で結ばれています。

左の図は、最初に設計された「五稜郭図」で、右の図は「半月堡 遺構確認図」と書かれた図で、案内板に掲載されていたものです。

当初、5ヶ所全てに「半月堡」が設計されたものの、施工では正門前の1ヶ所となっています。

江戸時代末期、幕府の予算不足なども要因だったのでしょうか。

■図に添えられていた説明文です。

******************************************************************************

五稜郭図(初年度設計図)

市立函館博物館蔵(函館市指定有形文化財)

五稜郭の設計図武田斐三郎が作成した初期の設計図で半月堡が5ヶ所に描かれています。

半月堡

半月堡は、西洋式土塁に特徴的な三角形状の出塁で、馬出塁[うまだしるい]ともいい

ます。郭内への出入口を防御するために設置されています。

当初め設計では各稜堡[りょうほ]間の5か所に配置する予定でしたが、工事規模の縮小などから、実際には正面の1か所だけに造られました。

北側中央部の土坂が開口部となっているほかは、刎ね出しのある石垣で囲まれています。

※刎ね出し 武者返し・忍び返しともよばれ、上から2段目の石が迫り出して積まれているため、外部からの侵入を防ぐ構造になっています。

******************************************************************************

正門付近の風景です。

藤棚のトンネルの上には満開の藤の花が美しく垂れ下がっています。

右手の石垣は、五角形の土塁に造られた石垣の門で、最上部には突き出た縁も見られます。

突き当りの左側手前に門番所跡があったとされ、土間と縁側のついた6畳、5.5畳二間の遺構確認図が展示されていました。

正門付近の案内板にあった「土塁・石垣」の説明図です。

五角形の土塁の中でも正門付近には、高い石垣が積まれ、その断面図のようです。

城郭の上に突き出た石の縁は、「刎ね出し」と呼ばれるものでした。

■「土塁・石垣」の説明文です。

******************************************************************************

土塁・石垣

五稜郭の土塁は、堀割からの揚げ土を積んだもので、土を層状に突き固める版築という工法で造られています。

郭内への出入口となる3か所の本塁は、一部が石垣造りとなっています。特に正面の出入口となる南西側の本塁石垣は、他の場所の石垣よりも高く築かれていて、上部には「刎ね出し」とよばれる防御のための迫り出しがあります。

石垣には函館山麓の立待岬から切り出した安山岩や五稜郭北方の山の石が使われています。

※刎ね出し 武者返し・忍び返しともよばれ、上から2段目の石が迫り出して積まれているため、外部からの侵入を防ぐ構造になっています。

土塁・石垣の構造

本塁石垣は裏込めの奥に土留めの石垣を据えた二重構造になっています。

******************************************************************************

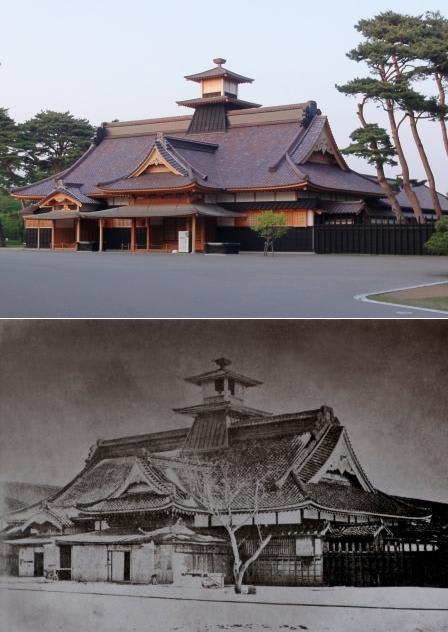

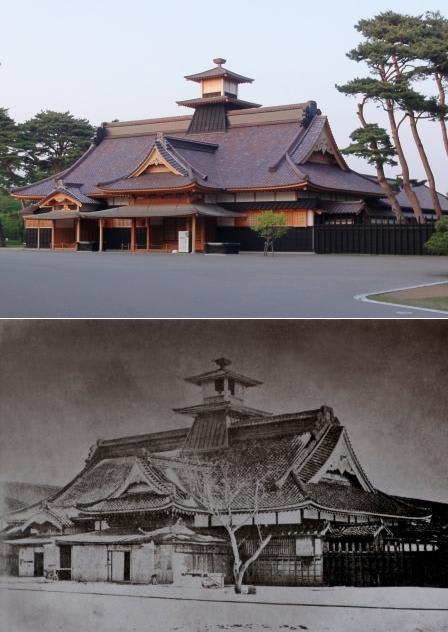

上の写真は、城郭の中央に再現された「箱館奉行所」です。

城郭の中に歩いて行くと、風格ある建物が夕日を浴びてそびえていました。

下の写真は、再現建物の前の案内板に掲示されていた昔の「箱館奉行所」で、建物の復元に寄与したとされる写真です。

上に掲載した「榎本武揚」や、「土方歳三」の写真が「田本研造」により撮影とされ、この写真も箱館戦争の頃、「田本研造」により撮られたのかも知れません。

下の説明文にあるように元治元年(1864)に完成、明治4年(1871)に解体と、わずか約7年間の建物だったようです。

この古い写真と、同じ角度で撮影して並べてみましたが、ほぼ同じ姿で再現されています。

■案内板の説明文です。

******************************************************************************

箱館奉行所古写真

箱館奉行所は、幕末の箱館開港により設置された江戸幕府の役所で、奉行所の防御施設として築造されたのが五稜郭です。

安政4年(1857)に着工して7年後の元治元年(1864)に完成し、蝦夷地の政治的中心となりました。

明治維新の際には戊辰戦争最後の戦いである箱館戦争の舞台となり、明治4年(1871)に奉行所庁舎は解体されました。

それから140年の時を経て、平成22年(2010)に箱館奉行所が復元されました。

******************************************************************************

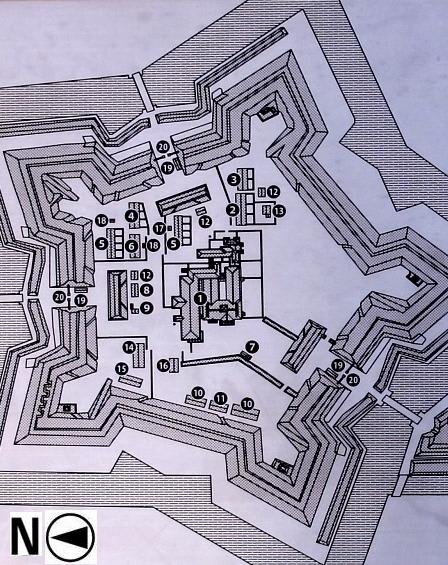

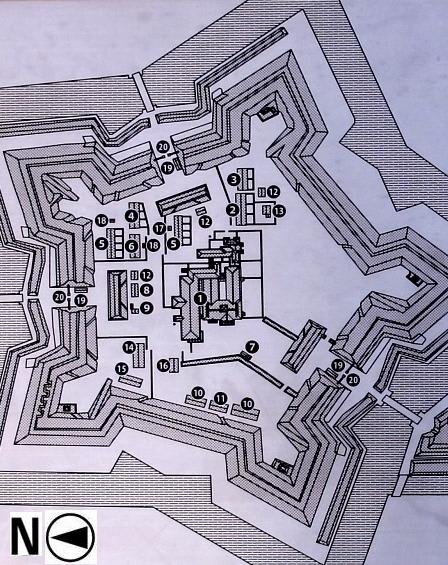

この平面図も「箱館奉行所」前の案内板にあった「五稜郭内庁舎平面図」で、昔の建物の平面図と思われます。

「復元部分」と書かれ、青い破線に囲まれた復元建物以外にも、左や、上部分に建物があったようです。

復元されていない建物跡だった場所をは、カラー舗装で表示されており、当時の施設規模の大きさを感じさせられます。

■案内板の説明文です。

******************************************************************************

箱館奉行所(遺構平面表示)

箱館奉行所は、公務を執る役所部分と奥向[おくむき]とよばれる奉行の役宅部分に分かれていて、その総面積は約3,000㎡となっています。このうらの約3分の1の範囲(約1,000㎡)は建物を復元し、残りの約2,000㎡分は地面に部屋割を区画した遺構平面表示により奉行所建物の範囲を表示しました。

いずれも発掘調査によって発見された柱の礎石などの建物遺構の真上に復元しています。

役所部分は、玄関・大広間などの儀式の部屋、裁判などを行う部屋、奉行とその部下の仕事部屋、炊事部屋などが、奥向には奉行とその家族が住むための部屋などがありました。

また、奉行所を囲む板塀や木柵、井戸などの遺構の位置も表示しています。

******************************************************************************

「五稜郭」の入口付近にあった復元模型です。

「五稜郭」全体の構造がよく分かります。

「箱館奉行所」の建物は、復元建物の写真とは違い、棟が複雑に組み合わされた施設だったことがわかります。

「五稜郭」の復元模型に並べて展示されていた建物の説明図です。

平面図の各建物に1~20の番号が付けられ、名称が紹介されていました。

「五稜郭」の門は三ヶ所、それぞれに門番所があったようですが、正門だった右下の門以外は半月堡がなく、防御の弱さが感じられます。

■平面図の建物名称文です。

******************************************************************************

1.箱館奉行所、2.用人長屋、3.手附長屋、4.給人長屋、5.近中長屋、6.徒中番大部屋、7.供溜腰掛、8.公事人腰掛、9.仮牢、10.土蔵、11.板庫、12.板蔵、13.奉行所厩14.御備厩、15.秣置場、16.稽古場、17.湯所、18.湯遣所、19.門番所、20.門

******************************************************************************

幕末、洋式の城郭「五稜郭」を造った「武田斐三郎」の顕彰碑がありました。

「武田斐三郎」(1827~1880年)は、大洲藩(愛媛県)に育ち、緒方洪庵に洋楽、佐久間象山から兵学を学んでいます。

ペリーが黒船で浦賀に来航した時に書いた「三浦見聞記」で幕府から才能を認められて役人に採用されたようです。

ペリー2回目の来航の時には、箱館での会談に列席しています。

■顕彰碑の碑文です。

******************************************************************************

五稜郭築城設計及び監督

箱館奉行支配諸術調所教授役

武田斐三郎先生 顕彰碑

五稜郭は我が国はじめての洋式築城で安政4年着工、7年の歳月を費やして元治元年(1864)に竣功した。

のち旧幕府脱走兵がこの城に拠り箱館戦争の本城となった。築城100年記念に当たってこの碑を建てた。

昭和39年(1964)7月18日 函館市

******************************************************************************

これで北海道旅行6日目が終わり、次の日は積丹半島から小樽まで日本海海岸を北上して行きます。

「五稜郭跡」には2年前の夏にも訪れましたが、昨年復元された「箱館奉行所」の見学が楽しみでした。

入口付近にあった「五稜郭」の案内図です。

「五稜郭」は、江戸時代末期に箱館港の開港にともなって造られた施設で、五角形の洋式城郭です。

図右下の駐車場から「五稜郭タワー」の横を通り、濠に架かった二つの橋を渡って城内へ進んで行きます。

■案内板の説明文です。

******************************************************************************

特別史跡五稜郭跡

昭和27年3月29日指定

五稜郭跡は、幕末の箱館開港に伴い設置された箱館奉行所の防御施設で、箱館奉行配下の諸術調所教授役で蘭学者の武田斐三郎成章により、中世ヨー□ッパで発達した城塞都市を参考に設計された西洋式土塁です。稜堡とよばれる5つの突角が星形の五角形状に土塁がめぐっていることから五稜郭と呼ばれ、郭内には日本伝統建築の箱館奉行所庁舎とその付属建物20数棟が建てられました。

安政4年に築造を開始して7年後の元治元年に竣工、同年6月に奉行所が移転して蝦夷地における政治的中心地となりました。その後、明治維新により明治新政府の役所となりましたが、明治元年10月に榎本武揚率いる旧幕府脱走軍が占拠、翌明治2年5月に終結する箱館戦争の舞台となりました。箱館戦争後は、明治4年に開拓使により郭内建物のほとんどが解体され、大正時代以降は公園として開放されています。

五稜郭跡は、築造時の形態がよく残っていて日本城郭史上重要であるとともに、幕末期の洋学採用の一端を示すものとして学術上きわめて価値が高いことから、北海道で唯一の国の特別史跡に指定されています。

******************************************************************************

入口付近の案内板にあった「榎本武揚」と、「土方歳三」の写真です。

「五稜郭」の名を一躍有名にしたのは、「箱館戦争」でした。

明治維新の動乱期、「五稜郭」は、「榎本武揚」率いる旧幕府軍によってあっけなく陥落し、樹立された箱館政権の中核施設としても使われていました。

■案内板の写真に添えられた説明文です。

******************************************************************************

箱館戦争と特別史跡五稜郭跡

江戸湾から軍艦8隻と共lこ脱走した榎本武揚率いる旧幕府脱走軍が箱館こ入り、五稜郭を占拠したのは、明治元年(1868年)10月。

新政府軍との戦いに敗れ、降伏したのはわずか7ヶ月後のことでした。五稜郭は新政府軍に明け渡され、戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争の終結とともに、長い間続いた封建制度がここで終わりを告げました。日本の新しい時代が始まったのです。

榎本武揚

天保7年~明治41年(1836年~1908年)。

江戸(東京都)生。オランダ留学後、幕府海軍副総裁。慶応4年(1868年)旧幕府脱走軍を率いて品川沖を出発し、五稜郭を占拠しました。

土方歳三

天保6年~明治2年(1835年~1869年)。

武蔵国(東京都)生。近藤勇らとともに新撰組を結成。仙台で榎本等と合流し、脱走軍では陸軍奉行並となります。

明治2年5月11日箱館の一本木関門(現若松町)付近で戦死。

******************************************************************************

濠をはさんで見る「五稜郭タワー」です。

日没間近の夕日に美しく染まっていましたが、時間がなく入場は出来ませんでした。

タワーから夕日に映える「五稜郭跡」や、町並みの風景は、さぞ素晴らしいものと思われます。

「五稜郭」の正門へ向かう最初の橋「一の橋」です。

左手の向こうには二番目の橋「二の橋」が見えています。

橋を渡り、右手に一段高く積まれた石垣は、左手の正門を銃砲から守る「半月堡[はんげつほ]」と呼ばれる施設です。

最初の案内図にあるように濠で囲まれた三角形の施設で、二つの橋で結ばれています。

左の図は、最初に設計された「五稜郭図」で、右の図は「半月堡 遺構確認図」と書かれた図で、案内板に掲載されていたものです。

当初、5ヶ所全てに「半月堡」が設計されたものの、施工では正門前の1ヶ所となっています。

江戸時代末期、幕府の予算不足なども要因だったのでしょうか。

■図に添えられていた説明文です。

******************************************************************************

五稜郭図(初年度設計図)

市立函館博物館蔵(函館市指定有形文化財)

五稜郭の設計図武田斐三郎が作成した初期の設計図で半月堡が5ヶ所に描かれています。

半月堡

半月堡は、西洋式土塁に特徴的な三角形状の出塁で、馬出塁[うまだしるい]ともいい

ます。郭内への出入口を防御するために設置されています。

当初め設計では各稜堡[りょうほ]間の5か所に配置する予定でしたが、工事規模の縮小などから、実際には正面の1か所だけに造られました。

北側中央部の土坂が開口部となっているほかは、刎ね出しのある石垣で囲まれています。

※刎ね出し 武者返し・忍び返しともよばれ、上から2段目の石が迫り出して積まれているため、外部からの侵入を防ぐ構造になっています。

******************************************************************************

正門付近の風景です。

藤棚のトンネルの上には満開の藤の花が美しく垂れ下がっています。

右手の石垣は、五角形の土塁に造られた石垣の門で、最上部には突き出た縁も見られます。

突き当りの左側手前に門番所跡があったとされ、土間と縁側のついた6畳、5.5畳二間の遺構確認図が展示されていました。

正門付近の案内板にあった「土塁・石垣」の説明図です。

五角形の土塁の中でも正門付近には、高い石垣が積まれ、その断面図のようです。

城郭の上に突き出た石の縁は、「刎ね出し」と呼ばれるものでした。

■「土塁・石垣」の説明文です。

******************************************************************************

土塁・石垣

五稜郭の土塁は、堀割からの揚げ土を積んだもので、土を層状に突き固める版築という工法で造られています。

郭内への出入口となる3か所の本塁は、一部が石垣造りとなっています。特に正面の出入口となる南西側の本塁石垣は、他の場所の石垣よりも高く築かれていて、上部には「刎ね出し」とよばれる防御のための迫り出しがあります。

石垣には函館山麓の立待岬から切り出した安山岩や五稜郭北方の山の石が使われています。

※刎ね出し 武者返し・忍び返しともよばれ、上から2段目の石が迫り出して積まれているため、外部からの侵入を防ぐ構造になっています。

土塁・石垣の構造

本塁石垣は裏込めの奥に土留めの石垣を据えた二重構造になっています。

******************************************************************************

上の写真は、城郭の中央に再現された「箱館奉行所」です。

城郭の中に歩いて行くと、風格ある建物が夕日を浴びてそびえていました。

下の写真は、再現建物の前の案内板に掲示されていた昔の「箱館奉行所」で、建物の復元に寄与したとされる写真です。

上に掲載した「榎本武揚」や、「土方歳三」の写真が「田本研造」により撮影とされ、この写真も箱館戦争の頃、「田本研造」により撮られたのかも知れません。

下の説明文にあるように元治元年(1864)に完成、明治4年(1871)に解体と、わずか約7年間の建物だったようです。

この古い写真と、同じ角度で撮影して並べてみましたが、ほぼ同じ姿で再現されています。

■案内板の説明文です。

******************************************************************************

箱館奉行所古写真

箱館奉行所は、幕末の箱館開港により設置された江戸幕府の役所で、奉行所の防御施設として築造されたのが五稜郭です。

安政4年(1857)に着工して7年後の元治元年(1864)に完成し、蝦夷地の政治的中心となりました。

明治維新の際には戊辰戦争最後の戦いである箱館戦争の舞台となり、明治4年(1871)に奉行所庁舎は解体されました。

それから140年の時を経て、平成22年(2010)に箱館奉行所が復元されました。

******************************************************************************

この平面図も「箱館奉行所」前の案内板にあった「五稜郭内庁舎平面図」で、昔の建物の平面図と思われます。

「復元部分」と書かれ、青い破線に囲まれた復元建物以外にも、左や、上部分に建物があったようです。

復元されていない建物跡だった場所をは、カラー舗装で表示されており、当時の施設規模の大きさを感じさせられます。

■案内板の説明文です。

******************************************************************************

箱館奉行所(遺構平面表示)

箱館奉行所は、公務を執る役所部分と奥向[おくむき]とよばれる奉行の役宅部分に分かれていて、その総面積は約3,000㎡となっています。このうらの約3分の1の範囲(約1,000㎡)は建物を復元し、残りの約2,000㎡分は地面に部屋割を区画した遺構平面表示により奉行所建物の範囲を表示しました。

いずれも発掘調査によって発見された柱の礎石などの建物遺構の真上に復元しています。

役所部分は、玄関・大広間などの儀式の部屋、裁判などを行う部屋、奉行とその部下の仕事部屋、炊事部屋などが、奥向には奉行とその家族が住むための部屋などがありました。

また、奉行所を囲む板塀や木柵、井戸などの遺構の位置も表示しています。

******************************************************************************

「五稜郭」の入口付近にあった復元模型です。

「五稜郭」全体の構造がよく分かります。

「箱館奉行所」の建物は、復元建物の写真とは違い、棟が複雑に組み合わされた施設だったことがわかります。

「五稜郭」の復元模型に並べて展示されていた建物の説明図です。

平面図の各建物に1~20の番号が付けられ、名称が紹介されていました。

「五稜郭」の門は三ヶ所、それぞれに門番所があったようですが、正門だった右下の門以外は半月堡がなく、防御の弱さが感じられます。

■平面図の建物名称文です。

******************************************************************************

1.箱館奉行所、2.用人長屋、3.手附長屋、4.給人長屋、5.近中長屋、6.徒中番大部屋、7.供溜腰掛、8.公事人腰掛、9.仮牢、10.土蔵、11.板庫、12.板蔵、13.奉行所厩14.御備厩、15.秣置場、16.稽古場、17.湯所、18.湯遣所、19.門番所、20.門

******************************************************************************

幕末、洋式の城郭「五稜郭」を造った「武田斐三郎」の顕彰碑がありました。

「武田斐三郎」(1827~1880年)は、大洲藩(愛媛県)に育ち、緒方洪庵に洋楽、佐久間象山から兵学を学んでいます。

ペリーが黒船で浦賀に来航した時に書いた「三浦見聞記」で幕府から才能を認められて役人に採用されたようです。

ペリー2回目の来航の時には、箱館での会談に列席しています。

■顕彰碑の碑文です。

******************************************************************************

五稜郭築城設計及び監督

箱館奉行支配諸術調所教授役

武田斐三郎先生 顕彰碑

五稜郭は我が国はじめての洋式築城で安政4年着工、7年の歳月を費やして元治元年(1864)に竣功した。

のち旧幕府脱走兵がこの城に拠り箱館戦争の本城となった。築城100年記念に当たってこの碑を建てた。

昭和39年(1964)7月18日 函館市

******************************************************************************

これで北海道旅行6日目が終わり、次の日は積丹半島から小樽まで日本海海岸を北上して行きます。