2012年9月11日長崎旅行1日目、長崎県諫早市から南下、島原半島の東岸、島原市の「武家屋敷」を見学しました。

島原市内で、国道251号の西を並行して走る県道202号沿いの島原市立第一中学校の前に無料駐車場があり、利用させて頂きました。

駐車場のすぐそばに「御用御清水[ごようおしみず]」がありました。

石碑に「史跡 御用御清水」と刻まれ、木戸を入っていくと、石垣に囲まれた井戸がありました。(写真右下)

案内板では今でも清水が湧いていると書かれていますが、見えるのは石の井戸枠とフタのみで、流れ出る湧水も見えず、よく理解できない案内板にちょっと失望です。

■御用御清水の案内板です。

******************************************************************************

島原市指定史跡 御用御清水

寛文九年(一六六九)丹波国(京都府)福知山から入府した藩主松平忠房公は、武家屋敷一帯の生活用水として水道の設置を行いました。

この御用御清水も城主の居館があった三の丸(現、県立島原高等学校および市立第一小学校敷地)の用水として建設されたことが松平文庫の古文書に記されています。

武田流軍書候?(土己)師神之巻の「方角を以て水を用うべきの事」の条に「酉の方よりの出水をば智水と言う也、才智名にして自然に富貴到来の家となる。合戦するときは大いに切り勝相也」とあり、三の丸御殿の真西に当るこの湧水を、特に大切にしたことはたいへん興味のあることです。

建設以来三百年以上、どのような干ばつにも涸れることなく豊かな清水が湧き出ています。

昭和五七年十二月二十六日指定

島原市教育委員会

******************************************************************************

駐車場の脇にあった武家屋敷の案内地図です。(図に向かって左が北)

現在地の「駐車場」の上側に「第一中学校」、左に「御用御清水」、赤い点線で囲まれた町筋「下ノ丁」にある三軒の武家屋敷が紹介されています。

町筋「下ノ丁」の下の路地が「中ノ丁」、その下に「古丁」「上新丁」と、今も江戸時代からの路地と、名称が残されているようです。

■武家屋敷街の案内板です。

******************************************************************************

武家屋敷街

この附近一帯を鉄砲丁といい町筋が七つ、西(図下)から上新丁、下新丁、古丁、中ノ丁、下ノ丁、江戸丁、新建と碁盤の目のようにできています。

ここには扶持取り七十石以下の徒士[かち]屋敷その他が、柏野の新屋敷を加えて六百九十戸ありました。

島原城ができた当時から一軒一軒の屋敷には境界の塀がなく、隣家の奥までまる見えで鉄砲の筒の中を覗いたようだというので鉄砲丁という名称が起ったといわれています。

鉄砲組すなわち歩兵の往居地帯であったからでもあります。しかし、安永四年(一七七五年)藩主の命により今日見るような石垣が各戸に築かれました。

町筋の中央を流れる清水は、昔飲料水として使用されていたものです。

島原市

******************************************************************************

広くゆったりとした通りの中央を清水が流れる町筋「下ノ丁」の風景です。

左手に見える武家屋敷「山本邸」は、町筋「下ノ丁」の北端にあり、石垣の塀が続く通りで唯一、白壁の長屋門がある屋敷でした。

このような門は、質素な中・下級武士の屋敷では珍しく、藩主が特別に許した時期が幕末であることから砲術師範山本家の重要性が増した時代背景があったと思われます。

各地で公開されている個別の屋敷と違い、ここでは中・下級武士の屋敷の通り全体がよく残されており、江戸時代を彷彿とします。

■山本邸の案内板です。

******************************************************************************

山本邸(明治元年建設)

山本家の初代左五左衛門は、忠房公の先代三河(愛知県)の吉田城主忠利公時代から家臣となり、寛延2年(1749)、5代忠祇公の宇都宮移封、安永3年(1774)、6代忠恕公の島原への所管の所替に際して随行し、その後幕末まで前後13代の城主に仕えました。

山本家は城主からの信任が厚く明治以後は悟郎氏秀武氏と合わせ10代続いております。

5代茂親氏は寛政2年(1790)に一刀流の免許、文化元年(1804)には荻野流鉄砲術師範、文化8年(1811)大銃術の免許皆伝を得て、代々重職を務めました。

17石2人扶持で、門構えは最後の城主忠和公から特別に許されたものであります。

******************************************************************************

「山本邸」の続き間の奥に武士の人形が座る風景です。

四畳半の部屋から6畳の「座敷」、8畳の「奥座敷」と三部屋が続いており、公開されている他の屋敷と比べ格式を感じさせる間取りです。

「山本邸」で印象的だった透彫欄間の写真を並べてみました。

一番上は、「奥座敷」の床の間横にあった欄間です。

大きな水鳥のいる水辺の風景で、頭の後ろに伸びる飾り羽を見ると、「アオサギ」だったのでしょうか。

上から二番目のウサギが彫られた可愛らしい欄間は「座敷」にあったものです。

下二つの欄間は、「奥座敷」と「座敷」の間に左右に並んでいたもので、梅、蘭、竹、菊、の四種類の草木を描いて「四君子」と呼ばれる図です。

冬の梅、春の蘭、夏の竹、秋の菊と四季の優れた草木を君子に例えて「四君子」としたとされ、何気ない透彫の図にも伝統的な文化が息づいていたようです。

「山本邸」の斜向かい「篠塚邸」の入口です。

生垣のようにも見えますが、統一された石垣の塀にツル性の植物が茂っているように思われます。

奥に見える建物は、公開された他の武家屋敷と同様に茅葺屋根でした。

通りが広く、中央に清水が流されていたのは燃えやすい茅葺屋根を考慮した防火対策でもあったと考えられます。

■篠塚邸の案内板です。

******************************************************************************

篠塚邸

この屋敷に住んでいた人は姓を篠塚と言い、代々順右衛門を称し祖先は三河(愛知県)深溝であるが、寛文9(1669)年、松平主殿頭忠房が丹波福知山5万石から7万石島原城主として移されたときに従ってきて、明治初期まで11代、8石から13石2人扶持を給され、主として郡方祐筆(書記)や代官などを勤めた。屋敷坪数はこのあたりすべて3畝(90坪)である。

******************************************************************************

入口が二つ並ぶ「篠塚邸」の玄関風景です。

左の勝手口を進むと右に台所があり、その奥に6畳の「茶の間」、6畳の「女座」と続いています。

右の玄関を入ると右に2畳の間があり、その奥に6畳の「次の間」、その右奥に8畳の「男座」が続いています。

「女座」「男座」と名付けられた部屋は、他の屋敷でも見られず、篠塚家独特の名称だったのでしょうか。

「男座」からその奥の「次の間」、更に奥の「女座」と部屋が続く「篠塚邸」の風景です。

行燈や、火鉢に当時の生活が偲ばれます。

「男座」では息子を前に座らせ、お父さんが何かを教えている場面のようです。

藩でのお役目を代々伝えていくことは、武家にとって最も重要なことだったと思われます。

案内板に「郡方祐筆(書記)や代官などを勤めた」とあり、藩内での転勤や、大名の国替えなどを考えると、これらの屋敷は現代の社宅のようなものだったのかも知れません。

通りを南に進むと左手に「鳥田邸」があります。

石垣の塀は、江戸時代中期の1775年、藩主の命で築かれたとされ、この風景はそれ以来残されているものと思われます。

茅葺屋根の下に突き出た瓦屋根は、当初からのものではないようで、後の時代に増築されたかも知れません。

■鳥田邸の案内板です。

******************************************************************************

鳥田邸

鳥田家は藩主松平氏の草創以来の古い家柄で、藩主の転封にともなって三河国吉田、丹波国福知山と転じ、寛文9(1669)年、ここ島原に入った。

歴代地方代官・郡方物書などを勤めたが、幕末には御目見獨禮格で7石2人扶持を受け、材木奉行・宗門方加役・船津往来番などの重職についた。このあたり一帯は中・下級武士の屋敷で、一戸当たりの敷地は3畝(90坪)ずつに区切られ、家ごとに枇杷、柿、柑橘類などの果樹を植えていた。道路の中央を流れる清流は、往時の生活用水路である。

******************************************************************************

上段の写真は「鳥田邸」の茅葺屋根の棟がのL字のように曲がっている風景です。

下段の写真は、玄関の右手に角を挟んで二つの部屋がある風景です。

茅葺屋根の棟がL字型になっているのは上記の「山本邸」や、「篠塚邸」も同様で、大和から国替えで来た松倉氏以降の屋敷であることから地方の伝統的家屋の特徴ではないようです。

通りから入ると建物が左側にあるのが「鳥田邸」と「山本邸」で、「篠塚邸」は右側にありました。

武家屋敷街の案内板に「島原城ができた当時から一軒一軒の屋敷には境界の塀がなく、隣家の奥までまる見えで・・・」とあり、上山藩(山形県)武家屋敷にも見られるように左右対称のL字型二軒が庭を挟んで建てられていたのかも知れません。

新たに造られた城下町で、当初は石垣の塀がなく、通りの敵を鉄砲で攻撃したり、家の前の庭に侵入した敵を左右から攻撃出来る工夫がされていたのではと想像が湧いてきます。

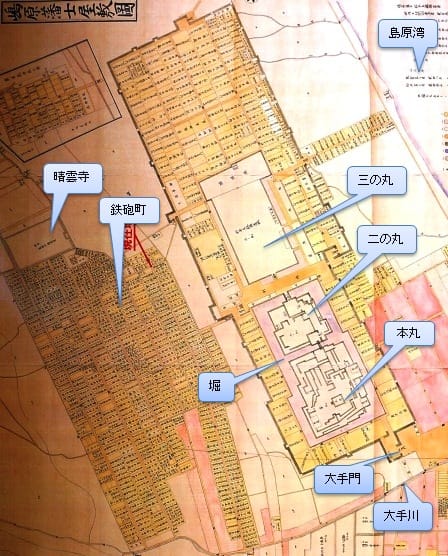

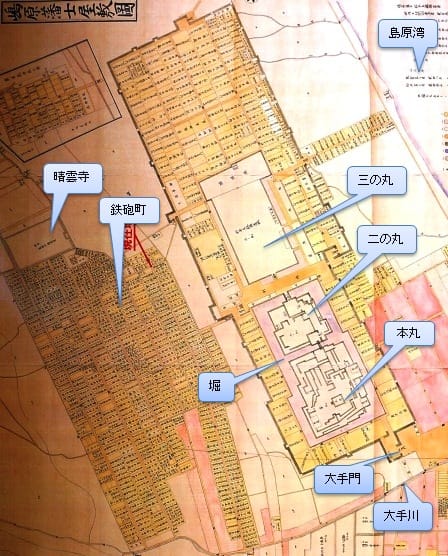

「篠塚邸」の前に掲示されていた江戸時代の「島原藩士屋敷図」で、現代の地図と対比させるため、北が上になるよう図を回転させています。

島原城は、太い線で囲まれた範囲で、鉄砲町と呼ばれた中・下級藩士の屋敷街は城の西側に広がっていたことが分かります。

島原城内には堀に囲まれた「本丸」と、「二の丸」、その北に藩主の居館などがあった「三の丸」と続き、城壁で囲まれたその他の場所には上級武士の屋敷が並んでいました。

本丸へは城壁の南東部の大手門を入り、二の丸の北に架かる橋を渡り、更に本丸の北の橋を橋を渡る厳重な構えだったようです。

上段の「島原藩士屋敷図」とほぼおなじ範囲を国土地理院の地形図で見たものです。(中・下級藩士の屋敷街だったと思われるエリアに水色、城郭だったと思われるエリアに薄緑色を塗っています)

観光案内の武家屋敷街のパンフレットにあった地名と、詳細地図の地名を眺めてみると、ほとんど変わりなく残っていることに驚き、「青雲寺」から南に伸びる武家屋敷街の町筋の名称を地図に記してみました。

パンフレットによると江戸初期の松倉氏時代の町筋は、下の丁・中の丁・古丁の東側三筋だったものが、1669年からの松平氏時代には上新丁・下新丁・新建の三筋が西に広がり、幕末になって城に近い東南端の江戸丁が造られたことが伝えられています。

又、パンフレットでは三河出身の松平氏家臣団が使う三河弁が「家中言葉」で使われていたとするのは私の住む福山市(家康の従弟水野勝成が開いた城下町)でも似ており、どこか親しみを感じる城下町です。

■武家屋敷街の観光案内のパンフレットの説明文です。

******************************************************************************

武家屋敷(鉄砲町)の由来

島原城の築城のとき、外郭の西に接して扶持取70石以下の武士たちの住宅団地が建設されました。戦いのときには鉄砲を主力とする徒士(歩兵)部隊の住居であったので、鉄砲町とも呼ばれています。街路の中央の水路は豊かな湧水を引いたもので、生活用水として大切に守られてきました。

島原城が竣工した1624(寛永元)年ごろ、藩主松倉氏は知行四万石で、鉄砲町も下の丁・中の丁・古丁の三筋だけでしたが、1669(寛文9)年松平忠房が知行七万石で入封してから、新たに上新丁・下新丁・新建の三筋が作られ、さらに幕末に江戸詰めの藩士が帰国することになって、最後に江戸丁が作られました。徒士たちの平常の勤務は、各役所の物書(書記)、各村々の代官、検察や警察、城門の警備などでしたが、1868(明治元)年の「戊辰戦争」には260人ほどの徒士たちが官軍に属して奥州へ出陣、4人が戦死するという戦歴も残しています。

南北に通じる各丁の道路の中央には水路を設け、清水を流して生活用水としていましたが、この当時、水源は主に2キロほど北にある杉山権現熊野神社の豊かな湧き水を引いたものでした。藩主松平氏は三河国の深溝(愛知県幸田町)の出身で、家臣団も多くが三河者であったため、独特な「家中言葉」が使われていました。

住宅は25坪ほどの藁葺き、屋敷内には藩命で梅・柿・密柑類・枇杷などの果樹を植えさせ、四季の果物は自給できるようになっていた。

******************************************************************************

島原市内で、国道251号の西を並行して走る県道202号沿いの島原市立第一中学校の前に無料駐車場があり、利用させて頂きました。

駐車場のすぐそばに「御用御清水[ごようおしみず]」がありました。

石碑に「史跡 御用御清水」と刻まれ、木戸を入っていくと、石垣に囲まれた井戸がありました。(写真右下)

案内板では今でも清水が湧いていると書かれていますが、見えるのは石の井戸枠とフタのみで、流れ出る湧水も見えず、よく理解できない案内板にちょっと失望です。

■御用御清水の案内板です。

******************************************************************************

島原市指定史跡 御用御清水

寛文九年(一六六九)丹波国(京都府)福知山から入府した藩主松平忠房公は、武家屋敷一帯の生活用水として水道の設置を行いました。

この御用御清水も城主の居館があった三の丸(現、県立島原高等学校および市立第一小学校敷地)の用水として建設されたことが松平文庫の古文書に記されています。

武田流軍書候?(土己)師神之巻の「方角を以て水を用うべきの事」の条に「酉の方よりの出水をば智水と言う也、才智名にして自然に富貴到来の家となる。合戦するときは大いに切り勝相也」とあり、三の丸御殿の真西に当るこの湧水を、特に大切にしたことはたいへん興味のあることです。

建設以来三百年以上、どのような干ばつにも涸れることなく豊かな清水が湧き出ています。

昭和五七年十二月二十六日指定

島原市教育委員会

******************************************************************************

駐車場の脇にあった武家屋敷の案内地図です。(図に向かって左が北)

現在地の「駐車場」の上側に「第一中学校」、左に「御用御清水」、赤い点線で囲まれた町筋「下ノ丁」にある三軒の武家屋敷が紹介されています。

町筋「下ノ丁」の下の路地が「中ノ丁」、その下に「古丁」「上新丁」と、今も江戸時代からの路地と、名称が残されているようです。

■武家屋敷街の案内板です。

******************************************************************************

武家屋敷街

この附近一帯を鉄砲丁といい町筋が七つ、西(図下)から上新丁、下新丁、古丁、中ノ丁、下ノ丁、江戸丁、新建と碁盤の目のようにできています。

ここには扶持取り七十石以下の徒士[かち]屋敷その他が、柏野の新屋敷を加えて六百九十戸ありました。

島原城ができた当時から一軒一軒の屋敷には境界の塀がなく、隣家の奥までまる見えで鉄砲の筒の中を覗いたようだというので鉄砲丁という名称が起ったといわれています。

鉄砲組すなわち歩兵の往居地帯であったからでもあります。しかし、安永四年(一七七五年)藩主の命により今日見るような石垣が各戸に築かれました。

町筋の中央を流れる清水は、昔飲料水として使用されていたものです。

島原市

******************************************************************************

広くゆったりとした通りの中央を清水が流れる町筋「下ノ丁」の風景です。

左手に見える武家屋敷「山本邸」は、町筋「下ノ丁」の北端にあり、石垣の塀が続く通りで唯一、白壁の長屋門がある屋敷でした。

このような門は、質素な中・下級武士の屋敷では珍しく、藩主が特別に許した時期が幕末であることから砲術師範山本家の重要性が増した時代背景があったと思われます。

各地で公開されている個別の屋敷と違い、ここでは中・下級武士の屋敷の通り全体がよく残されており、江戸時代を彷彿とします。

■山本邸の案内板です。

******************************************************************************

山本邸(明治元年建設)

山本家の初代左五左衛門は、忠房公の先代三河(愛知県)の吉田城主忠利公時代から家臣となり、寛延2年(1749)、5代忠祇公の宇都宮移封、安永3年(1774)、6代忠恕公の島原への所管の所替に際して随行し、その後幕末まで前後13代の城主に仕えました。

山本家は城主からの信任が厚く明治以後は悟郎氏秀武氏と合わせ10代続いております。

5代茂親氏は寛政2年(1790)に一刀流の免許、文化元年(1804)には荻野流鉄砲術師範、文化8年(1811)大銃術の免許皆伝を得て、代々重職を務めました。

17石2人扶持で、門構えは最後の城主忠和公から特別に許されたものであります。

******************************************************************************

「山本邸」の続き間の奥に武士の人形が座る風景です。

四畳半の部屋から6畳の「座敷」、8畳の「奥座敷」と三部屋が続いており、公開されている他の屋敷と比べ格式を感じさせる間取りです。

「山本邸」で印象的だった透彫欄間の写真を並べてみました。

一番上は、「奥座敷」の床の間横にあった欄間です。

大きな水鳥のいる水辺の風景で、頭の後ろに伸びる飾り羽を見ると、「アオサギ」だったのでしょうか。

上から二番目のウサギが彫られた可愛らしい欄間は「座敷」にあったものです。

下二つの欄間は、「奥座敷」と「座敷」の間に左右に並んでいたもので、梅、蘭、竹、菊、の四種類の草木を描いて「四君子」と呼ばれる図です。

冬の梅、春の蘭、夏の竹、秋の菊と四季の優れた草木を君子に例えて「四君子」としたとされ、何気ない透彫の図にも伝統的な文化が息づいていたようです。

「山本邸」の斜向かい「篠塚邸」の入口です。

生垣のようにも見えますが、統一された石垣の塀にツル性の植物が茂っているように思われます。

奥に見える建物は、公開された他の武家屋敷と同様に茅葺屋根でした。

通りが広く、中央に清水が流されていたのは燃えやすい茅葺屋根を考慮した防火対策でもあったと考えられます。

■篠塚邸の案内板です。

******************************************************************************

篠塚邸

この屋敷に住んでいた人は姓を篠塚と言い、代々順右衛門を称し祖先は三河(愛知県)深溝であるが、寛文9(1669)年、松平主殿頭忠房が丹波福知山5万石から7万石島原城主として移されたときに従ってきて、明治初期まで11代、8石から13石2人扶持を給され、主として郡方祐筆(書記)や代官などを勤めた。屋敷坪数はこのあたりすべて3畝(90坪)である。

******************************************************************************

入口が二つ並ぶ「篠塚邸」の玄関風景です。

左の勝手口を進むと右に台所があり、その奥に6畳の「茶の間」、6畳の「女座」と続いています。

右の玄関を入ると右に2畳の間があり、その奥に6畳の「次の間」、その右奥に8畳の「男座」が続いています。

「女座」「男座」と名付けられた部屋は、他の屋敷でも見られず、篠塚家独特の名称だったのでしょうか。

「男座」からその奥の「次の間」、更に奥の「女座」と部屋が続く「篠塚邸」の風景です。

行燈や、火鉢に当時の生活が偲ばれます。

「男座」では息子を前に座らせ、お父さんが何かを教えている場面のようです。

藩でのお役目を代々伝えていくことは、武家にとって最も重要なことだったと思われます。

案内板に「郡方祐筆(書記)や代官などを勤めた」とあり、藩内での転勤や、大名の国替えなどを考えると、これらの屋敷は現代の社宅のようなものだったのかも知れません。

通りを南に進むと左手に「鳥田邸」があります。

石垣の塀は、江戸時代中期の1775年、藩主の命で築かれたとされ、この風景はそれ以来残されているものと思われます。

茅葺屋根の下に突き出た瓦屋根は、当初からのものではないようで、後の時代に増築されたかも知れません。

■鳥田邸の案内板です。

******************************************************************************

鳥田邸

鳥田家は藩主松平氏の草創以来の古い家柄で、藩主の転封にともなって三河国吉田、丹波国福知山と転じ、寛文9(1669)年、ここ島原に入った。

歴代地方代官・郡方物書などを勤めたが、幕末には御目見獨禮格で7石2人扶持を受け、材木奉行・宗門方加役・船津往来番などの重職についた。このあたり一帯は中・下級武士の屋敷で、一戸当たりの敷地は3畝(90坪)ずつに区切られ、家ごとに枇杷、柿、柑橘類などの果樹を植えていた。道路の中央を流れる清流は、往時の生活用水路である。

******************************************************************************

上段の写真は「鳥田邸」の茅葺屋根の棟がのL字のように曲がっている風景です。

下段の写真は、玄関の右手に角を挟んで二つの部屋がある風景です。

茅葺屋根の棟がL字型になっているのは上記の「山本邸」や、「篠塚邸」も同様で、大和から国替えで来た松倉氏以降の屋敷であることから地方の伝統的家屋の特徴ではないようです。

通りから入ると建物が左側にあるのが「鳥田邸」と「山本邸」で、「篠塚邸」は右側にありました。

武家屋敷街の案内板に「島原城ができた当時から一軒一軒の屋敷には境界の塀がなく、隣家の奥までまる見えで・・・」とあり、上山藩(山形県)武家屋敷にも見られるように左右対称のL字型二軒が庭を挟んで建てられていたのかも知れません。

新たに造られた城下町で、当初は石垣の塀がなく、通りの敵を鉄砲で攻撃したり、家の前の庭に侵入した敵を左右から攻撃出来る工夫がされていたのではと想像が湧いてきます。

「篠塚邸」の前に掲示されていた江戸時代の「島原藩士屋敷図」で、現代の地図と対比させるため、北が上になるよう図を回転させています。

島原城は、太い線で囲まれた範囲で、鉄砲町と呼ばれた中・下級藩士の屋敷街は城の西側に広がっていたことが分かります。

島原城内には堀に囲まれた「本丸」と、「二の丸」、その北に藩主の居館などがあった「三の丸」と続き、城壁で囲まれたその他の場所には上級武士の屋敷が並んでいました。

本丸へは城壁の南東部の大手門を入り、二の丸の北に架かる橋を渡り、更に本丸の北の橋を橋を渡る厳重な構えだったようです。

上段の「島原藩士屋敷図」とほぼおなじ範囲を国土地理院の地形図で見たものです。(中・下級藩士の屋敷街だったと思われるエリアに水色、城郭だったと思われるエリアに薄緑色を塗っています)

観光案内の武家屋敷街のパンフレットにあった地名と、詳細地図の地名を眺めてみると、ほとんど変わりなく残っていることに驚き、「青雲寺」から南に伸びる武家屋敷街の町筋の名称を地図に記してみました。

パンフレットによると江戸初期の松倉氏時代の町筋は、下の丁・中の丁・古丁の東側三筋だったものが、1669年からの松平氏時代には上新丁・下新丁・新建の三筋が西に広がり、幕末になって城に近い東南端の江戸丁が造られたことが伝えられています。

又、パンフレットでは三河出身の松平氏家臣団が使う三河弁が「家中言葉」で使われていたとするのは私の住む福山市(家康の従弟水野勝成が開いた城下町)でも似ており、どこか親しみを感じる城下町です。

■武家屋敷街の観光案内のパンフレットの説明文です。

******************************************************************************

武家屋敷(鉄砲町)の由来

島原城の築城のとき、外郭の西に接して扶持取70石以下の武士たちの住宅団地が建設されました。戦いのときには鉄砲を主力とする徒士(歩兵)部隊の住居であったので、鉄砲町とも呼ばれています。街路の中央の水路は豊かな湧水を引いたもので、生活用水として大切に守られてきました。

島原城が竣工した1624(寛永元)年ごろ、藩主松倉氏は知行四万石で、鉄砲町も下の丁・中の丁・古丁の三筋だけでしたが、1669(寛文9)年松平忠房が知行七万石で入封してから、新たに上新丁・下新丁・新建の三筋が作られ、さらに幕末に江戸詰めの藩士が帰国することになって、最後に江戸丁が作られました。徒士たちの平常の勤務は、各役所の物書(書記)、各村々の代官、検察や警察、城門の警備などでしたが、1868(明治元)年の「戊辰戦争」には260人ほどの徒士たちが官軍に属して奥州へ出陣、4人が戦死するという戦歴も残しています。

南北に通じる各丁の道路の中央には水路を設け、清水を流して生活用水としていましたが、この当時、水源は主に2キロほど北にある杉山権現熊野神社の豊かな湧き水を引いたものでした。藩主松平氏は三河国の深溝(愛知県幸田町)の出身で、家臣団も多くが三河者であったため、独特な「家中言葉」が使われていました。

住宅は25坪ほどの藁葺き、屋敷内には藩命で梅・柿・密柑類・枇杷などの果樹を植えさせ、四季の果物は自給できるようになっていた。

******************************************************************************

コメントへの対応が遅くなり、大変失礼いたしました。

このブログで、ご先祖さまの武家屋敷を見つれられましたこと、私もうれしくなりました。雲仙岳の麓の豊かな枠水が武家屋敷通りの中央の細い水路を流れていた風景を想い出します。YouTuBeで石橋様のピアノ演奏を少し視聴させて頂きました。素敵な演奏がたくさんアップされており、ゆっくりと楽しませて頂きます。

う~ん、松倉氏が何で連立式のなが~い城郭を築城したのか解った気がします。

街道に沿って島原城を築いているんですねぇ、向いに武家屋敷を配置して挟む形ですね。

さすが、軍学者の松倉重政が設計しただけの事は有ります。

実際、実戦で証明されてますし(笑

私には深い城郭設計の軍事的意味はよく分かりませんが、これらの図が参考になったようで、なによりです。

本丸に上った印象では、海岸近くの小高い丘を利用して造られたように思われました。

「島原藩士屋敷図」では城郭と、かつての海岸との間にはほとんど施設がなく、海上からの砲撃に配慮した緩衝地帯と考えられていたのかもしれません。

鉄砲町から三の丸を制圧されても城郭の内側にさらに内堀があり、二の丸を経由しなければ本丸に至ることが出来ない配置には素人の私にも異常に固い防御意識が伝わってくるようでした。