2012年9月11日長崎旅行1日目、長崎県大村市の「玖島城跡」を後にして島原半島へ向かう途中、諫早[いさはや]市の「諫早の眼鏡橋」へ立寄りました。

諫早公園の池に架かる「諫早の眼鏡橋」の南東方向からの風景です。

諫早の眼鏡橋は、石橋として全国初の指定を受けた重要文化財で、姿の美しさや、大きさは、長崎の眼鏡橋をしのぐものでした。

この風景の向うを流れる「本明川」から諫早公園へ移設され、歴史的建造物として大切に保存されているようです。

■橋の南のたもとに眼鏡橋の詳細が刻まれた石碑がありました。

******************************************************************************

重要文化財 眼鏡橋移築復元記

事業概要

移築復元工事

工 期 解体工事 着 工 昭和三十四年二月

竣 功 昭和三十四年四月

復元工事 着 工 昭和三十五年七月

竣 功 昭和三十六年九月

工事費 解体工事 二百九十四万三千百円

収入内訳

国庫補助 百九十五万八千七百円

長崎県費補助 四十五万円

諫早市負担 五十三万四千四百円

復元工事 二千六百二十万円

収入内訳

国庫補助 千八百三十四万円

長崎県費補助 三百九十三万円

諫早市負担 三百九十三万円

事業者 諫早市

眼鏡橋の由来

郷土諫早の象徴として市民に親しまれてきた眼鏡橋は、今を去る百二十二年前、第十二代諫早領主茂洪により天保十年(一八三九年)八月、本明川(復元の現在地より下流四百五十メートルの地点)に架せられたものである。

史によれば、文化七年(一八一〇年)の本明川の大洪水によって橋のすべてが流失してからは、川を渡るにも飛石づたいか、下町の裏手から土井にかかる粗末な板橋を利用するほかなく、住民は約三十年も渡河に困難を感じていた。ところが、たまたま佐嘉藩より上使の下向、公領巡検使の巡察が伝えられ、本明川に橋がないことは領の面目にかかわると、新たに橋を架けることが議せられた。

最初柱立式石橋のもくろみ書が作られたが、この際永久不壊のものを造りたいと各地の橋の資料を集めて熟慮考案の結果、長崎の眼鏡橋にならうことをきめ、設計をたてて領主の裁決を仰いで構築に着手した。時に天保九年二月。修理方は公文四郎右衛門と中嶋十郎兵衛である。

修理方は領内の優秀な石工を集めて実施の計画を推進する一方、経費についてはその一部を領民負担と一般の喜捨によることゝし、篤志の僧侶は托鉢に回るなど、当時における領民の協力ぶりは今なお語り伝えられている。

かくて一年有半の歳月と銀三千貫の浄財を費し、苦心の末、近隣にその比をみない拱式石橋の完成をとげたのである。

爾来、幾星霜、時移り人変ったが、眼鏡橋は本明川の流れにその優美な影を宿しながら、ただ平和な街の変遷を眺めてきた。

昭和三十二年大水害による被害

然るに、昭和三十二年(一九五七年)七月二十五日、未曾有の大洪水は諫早全域をおそい、上流の家屋を押流し、木橋を破壊し、おびただしい流木は眼鏡橋に激突した。このため、上流側の欄は流失し、とくに右岸側は堤防の決潰により被害は甚だしく、壁石、橋面石等の相当量が流失した。しかしこうした大破損にもかかわらず、アーチ橋自体は全然緩むことなく不壊の石橋として、その名を全うしたのである。

重要文化財指定と移築復元

水害による本明川の改修工事が、国の直轄工事として実施され、川幅の拡張(四十メートルを六十メートル)と両岸のかさ上げとに伴い、眼鏡橋は撤去の止むなきに至つたのであるが、芸術的にも土木工学上にも極めて価値のいこの歴史的大石橋を失なうことは、まことに遺憾であると考え、諫早市は文化財保護委員会にその保存方を懇請したところ、同委員会は直ちに専門審議員の諮問に付し、国の文化財として保存することに決め、昭和三十三年十一月二十九日、石橋としては全国最初の重要文化財として告示された。同年十二月諫早公園広場に移築復元することに方針を決め、翌二月よりその解体工事に着手したが、解体に先だっては精密な実測調査を行ない、また各部石材には基準線や記号番号を記入付する等旧状を忠実に再現できるような考慮を払った。これら解体時の調査資料により、昭和三十五年組立てに着手、基礎はもと軟弱泥土層で中央部は杭打、角材を敷き並べてあったのを今回コンクリート基礎に変更したほかは全く架設当初の原型にもとづき移築を完了したのである。

補足石は旧材と同質の市内小川町産の砂岩を用いた。

昭和三十六年九月三十日

諫早市長 野村義平

技術指導 文化財保存委員会

施行者 解体工事 株式会社梅林土木

復元工事 大成建設株式会社

******************************************************************************

諫早公園付近の国土地理院航空写真です。

本明川南岸に高城跡を中心とした諫早公園があり、道路脇の駐車場に車を停めて眼鏡橋を見物しました。

北東側から見た眼鏡橋の北詰の風景です。

中国伝来の技術を基に造られたと考えられ、外観にも中国的な雰囲気が漂っているようです。

■橋の横にある案内板です。

******************************************************************************

国指定重要文化財 眼鏡橋

昭和三十三年十一月二十九日指定

この眼鏡橋は、後方を流れる本明川の、ここから約四百m下流(現在、歩行専用橋があります)に架かっていました。

市の中心部を流れる本明川は古くから何度も大水害に襲われ、川に架けられた木の橋はそのたびに流されていました。このため昔の人たちは、飛び石(後方付近にあります)を利用して川を渡っていました。

そこで、水害でも流されない橋を造ろうと、天保九年(一八三八)に石橋の建設がはじまり、翌十年(一八三九)に念願の眼鏡橋が完成しました。

いさはやの眼鏡橋 いきもどりすれば おもしろかなり

と数え歌にされるほど愛されていましたが、昭和三十二年の諫早大水害では橋の造りがあまりにも頑丈であったため激流でも壊れず、水の流れをせき止める堤防の形となって、死者行方不明者五百三十九名の大きな犠牲者を出す原因となりました。

大水害のあと、本明川の川幅を広げることとなり、ダイナマイトで壊す計画がありましたが、眼鏡橋を残したいという市民の願いによって、昭和三十三年に石橋としては全国で初めて国の重要文化財に指定されました。

そして、昭和三十六年にこの諫早公園へ移され、いつまでも美しい姿を見ることができるようになりました。

眼鏡橋の概要

(1)長さ四十五m・高さ六m・幅五m。使用石材(砂岩)は約二千八百個で、裏山や正林から切り出され、川沿いに並べられた石材の様子は壮観だったそうです。

(2)石橋では国の重要文化財指定第一号。

(3)「ダボ鉄」により石材を固定しており極めて頑丈です。

(4)アーチ中央の基礎石の下に有明海の潟が深さ一mほど入っていました。潟がクッションの役割をし、地震の揺れに併せて橋自体が多少揺れることで、揺れる力を吸収し、橋を衝撃から守るためと思われます。(現在はコンクリート基礎に変更されています)

(5)橋の両側の階段は、上に行くほど段差が低くなっています。これは橋を登る際に、段差が同じである場合よりも疲れにくくするためと考えられます。

(6)欄干や擬宝珠のデザインは美術的に優れており、アーチの形状も半円ではなく三分の一円を採用していることから優美な印象を与えてくれます。

平成十七年三月

諫早市教育委員会

******************************************************************************

案内板に「本明川に架かっていた頃の眼鏡橋」と紹介されていた写真です。

大洪水のあった1957年(昭和32)以前の風景と思われますが、1839年(天保10)に造られて100年以上経た風格のある姿です。

橋の姿が川面にくっきりと映っていることから本明川の流れは極めてゆったりとしており、当時の土手が低く、狭かった様子から幾度も洪水被害を受けてきた歴史がうなづけます。

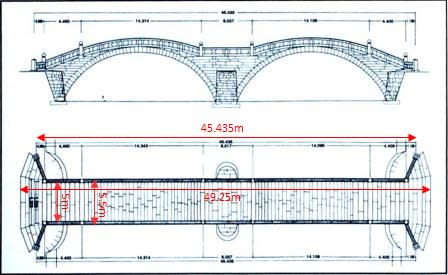

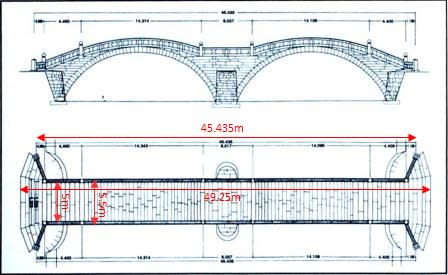

案内板にあった眼鏡橋の「平面・側面図」(全長49.25m、長さ45.4m、幅5.5m、幅員5m)です。(赤字は加筆)

「橋」(小山田了三著、法政大学出版発行)によれば、基礎杭について、「最下端の軟弱地盤(泥の下の砂層)に五列一〇行の計五〇本の杭打地形[じぎよう]を整然と行ない、その上端を地上に少し出している。これは「営造法式」の工法と一致している。」とあり、中国北宋(960~1127年)の建築技術書「営造法式」に学び、国内では最も正統に取り入れた橋とされています。

基礎の杭は、固い岩盤に支えられるものと思っていましたが、下層土との摩擦で支える技術によるもとされ、技術水準の高さに驚きました。

欄干や、擬宝珠に飾られた眼鏡橋を北詰めの風景です。

橋の両端には12段の階段が見られ、諫早の眼鏡橋は荷車などが通れない人馬の橋だったようです。

中央の橋脚付近の風景です。

上段の説明文に、軟弱地盤に50本の杭が打たれていたとあったのはこの下で、両岸の基礎には杭が省略されていたようです。

全て石材で造られたヨーロッパの石橋と違い、肉厚部分の内部には土砂が詰められているようです。

中央橋脚付近にも5段づつの階段がありましたが、石橋にはあまり例のないものだそうで、美しいシルエットと、軽量化への配慮なのかも知れません。

美しい水面にメガネのシルエットがくっきりと映る南東方向から見た眼鏡橋です。

各地には様々な眼鏡橋がありますが、こんなオシャレな眼鏡は初めてです。

諫早の眼鏡橋のお手本にされた「長崎の眼鏡橋」(長さ22m、幅3.65m)です。

1634年(寛永11)に中国から来日した僧侶「黙子如定[もくす にょじょう]禅師」によって造られた我が国最古(沖縄を除く)の石造りアーチ橋で、洪水などで橋の損壊が多発していた時代、その後の日本の道路整備に大きな影響を与えた橋です。

欄干の模様や、擬宝珠などに諫早との類似点もありますが、半円形のアーチや、中央の反った姿など違う点も多くあり、諫早の眼鏡橋が単純な模造ではなかったことが分ります。

諫早の眼鏡橋が造られたのはこの眼鏡橋が出来て約200年後のことで、1100年頃の中国で編修された建築技術書「営造法式」が日本の諫早で活用されたのが700年以上経った時代でした。

現代、先進国と自負する日本ですが、約200年前のこの歴史を知る時、謙虚に海外との交流を進めることの大切さを感じます。

諫早公園の池に架かる「諫早の眼鏡橋」の南東方向からの風景です。

諫早の眼鏡橋は、石橋として全国初の指定を受けた重要文化財で、姿の美しさや、大きさは、長崎の眼鏡橋をしのぐものでした。

この風景の向うを流れる「本明川」から諫早公園へ移設され、歴史的建造物として大切に保存されているようです。

■橋の南のたもとに眼鏡橋の詳細が刻まれた石碑がありました。

******************************************************************************

重要文化財 眼鏡橋移築復元記

事業概要

移築復元工事

工 期 解体工事 着 工 昭和三十四年二月

竣 功 昭和三十四年四月

復元工事 着 工 昭和三十五年七月

竣 功 昭和三十六年九月

工事費 解体工事 二百九十四万三千百円

収入内訳

国庫補助 百九十五万八千七百円

長崎県費補助 四十五万円

諫早市負担 五十三万四千四百円

復元工事 二千六百二十万円

収入内訳

国庫補助 千八百三十四万円

長崎県費補助 三百九十三万円

諫早市負担 三百九十三万円

事業者 諫早市

眼鏡橋の由来

郷土諫早の象徴として市民に親しまれてきた眼鏡橋は、今を去る百二十二年前、第十二代諫早領主茂洪により天保十年(一八三九年)八月、本明川(復元の現在地より下流四百五十メートルの地点)に架せられたものである。

史によれば、文化七年(一八一〇年)の本明川の大洪水によって橋のすべてが流失してからは、川を渡るにも飛石づたいか、下町の裏手から土井にかかる粗末な板橋を利用するほかなく、住民は約三十年も渡河に困難を感じていた。ところが、たまたま佐嘉藩より上使の下向、公領巡検使の巡察が伝えられ、本明川に橋がないことは領の面目にかかわると、新たに橋を架けることが議せられた。

最初柱立式石橋のもくろみ書が作られたが、この際永久不壊のものを造りたいと各地の橋の資料を集めて熟慮考案の結果、長崎の眼鏡橋にならうことをきめ、設計をたてて領主の裁決を仰いで構築に着手した。時に天保九年二月。修理方は公文四郎右衛門と中嶋十郎兵衛である。

修理方は領内の優秀な石工を集めて実施の計画を推進する一方、経費についてはその一部を領民負担と一般の喜捨によることゝし、篤志の僧侶は托鉢に回るなど、当時における領民の協力ぶりは今なお語り伝えられている。

かくて一年有半の歳月と銀三千貫の浄財を費し、苦心の末、近隣にその比をみない拱式石橋の完成をとげたのである。

爾来、幾星霜、時移り人変ったが、眼鏡橋は本明川の流れにその優美な影を宿しながら、ただ平和な街の変遷を眺めてきた。

昭和三十二年大水害による被害

然るに、昭和三十二年(一九五七年)七月二十五日、未曾有の大洪水は諫早全域をおそい、上流の家屋を押流し、木橋を破壊し、おびただしい流木は眼鏡橋に激突した。このため、上流側の欄は流失し、とくに右岸側は堤防の決潰により被害は甚だしく、壁石、橋面石等の相当量が流失した。しかしこうした大破損にもかかわらず、アーチ橋自体は全然緩むことなく不壊の石橋として、その名を全うしたのである。

重要文化財指定と移築復元

水害による本明川の改修工事が、国の直轄工事として実施され、川幅の拡張(四十メートルを六十メートル)と両岸のかさ上げとに伴い、眼鏡橋は撤去の止むなきに至つたのであるが、芸術的にも土木工学上にも極めて価値のいこの歴史的大石橋を失なうことは、まことに遺憾であると考え、諫早市は文化財保護委員会にその保存方を懇請したところ、同委員会は直ちに専門審議員の諮問に付し、国の文化財として保存することに決め、昭和三十三年十一月二十九日、石橋としては全国最初の重要文化財として告示された。同年十二月諫早公園広場に移築復元することに方針を決め、翌二月よりその解体工事に着手したが、解体に先だっては精密な実測調査を行ない、また各部石材には基準線や記号番号を記入付する等旧状を忠実に再現できるような考慮を払った。これら解体時の調査資料により、昭和三十五年組立てに着手、基礎はもと軟弱泥土層で中央部は杭打、角材を敷き並べてあったのを今回コンクリート基礎に変更したほかは全く架設当初の原型にもとづき移築を完了したのである。

補足石は旧材と同質の市内小川町産の砂岩を用いた。

昭和三十六年九月三十日

諫早市長 野村義平

技術指導 文化財保存委員会

施行者 解体工事 株式会社梅林土木

復元工事 大成建設株式会社

******************************************************************************

諫早公園付近の国土地理院航空写真です。

本明川南岸に高城跡を中心とした諫早公園があり、道路脇の駐車場に車を停めて眼鏡橋を見物しました。

北東側から見た眼鏡橋の北詰の風景です。

中国伝来の技術を基に造られたと考えられ、外観にも中国的な雰囲気が漂っているようです。

■橋の横にある案内板です。

******************************************************************************

国指定重要文化財 眼鏡橋

昭和三十三年十一月二十九日指定

この眼鏡橋は、後方を流れる本明川の、ここから約四百m下流(現在、歩行専用橋があります)に架かっていました。

市の中心部を流れる本明川は古くから何度も大水害に襲われ、川に架けられた木の橋はそのたびに流されていました。このため昔の人たちは、飛び石(後方付近にあります)を利用して川を渡っていました。

そこで、水害でも流されない橋を造ろうと、天保九年(一八三八)に石橋の建設がはじまり、翌十年(一八三九)に念願の眼鏡橋が完成しました。

いさはやの眼鏡橋 いきもどりすれば おもしろかなり

と数え歌にされるほど愛されていましたが、昭和三十二年の諫早大水害では橋の造りがあまりにも頑丈であったため激流でも壊れず、水の流れをせき止める堤防の形となって、死者行方不明者五百三十九名の大きな犠牲者を出す原因となりました。

大水害のあと、本明川の川幅を広げることとなり、ダイナマイトで壊す計画がありましたが、眼鏡橋を残したいという市民の願いによって、昭和三十三年に石橋としては全国で初めて国の重要文化財に指定されました。

そして、昭和三十六年にこの諫早公園へ移され、いつまでも美しい姿を見ることができるようになりました。

眼鏡橋の概要

(1)長さ四十五m・高さ六m・幅五m。使用石材(砂岩)は約二千八百個で、裏山や正林から切り出され、川沿いに並べられた石材の様子は壮観だったそうです。

(2)石橋では国の重要文化財指定第一号。

(3)「ダボ鉄」により石材を固定しており極めて頑丈です。

(4)アーチ中央の基礎石の下に有明海の潟が深さ一mほど入っていました。潟がクッションの役割をし、地震の揺れに併せて橋自体が多少揺れることで、揺れる力を吸収し、橋を衝撃から守るためと思われます。(現在はコンクリート基礎に変更されています)

(5)橋の両側の階段は、上に行くほど段差が低くなっています。これは橋を登る際に、段差が同じである場合よりも疲れにくくするためと考えられます。

(6)欄干や擬宝珠のデザインは美術的に優れており、アーチの形状も半円ではなく三分の一円を採用していることから優美な印象を与えてくれます。

平成十七年三月

諫早市教育委員会

******************************************************************************

案内板に「本明川に架かっていた頃の眼鏡橋」と紹介されていた写真です。

大洪水のあった1957年(昭和32)以前の風景と思われますが、1839年(天保10)に造られて100年以上経た風格のある姿です。

橋の姿が川面にくっきりと映っていることから本明川の流れは極めてゆったりとしており、当時の土手が低く、狭かった様子から幾度も洪水被害を受けてきた歴史がうなづけます。

案内板にあった眼鏡橋の「平面・側面図」(全長49.25m、長さ45.4m、幅5.5m、幅員5m)です。(赤字は加筆)

「橋」(小山田了三著、法政大学出版発行)によれば、基礎杭について、「最下端の軟弱地盤(泥の下の砂層)に五列一〇行の計五〇本の杭打地形[じぎよう]を整然と行ない、その上端を地上に少し出している。これは「営造法式」の工法と一致している。」とあり、中国北宋(960~1127年)の建築技術書「営造法式」に学び、国内では最も正統に取り入れた橋とされています。

基礎の杭は、固い岩盤に支えられるものと思っていましたが、下層土との摩擦で支える技術によるもとされ、技術水準の高さに驚きました。

欄干や、擬宝珠に飾られた眼鏡橋を北詰めの風景です。

橋の両端には12段の階段が見られ、諫早の眼鏡橋は荷車などが通れない人馬の橋だったようです。

中央の橋脚付近の風景です。

上段の説明文に、軟弱地盤に50本の杭が打たれていたとあったのはこの下で、両岸の基礎には杭が省略されていたようです。

全て石材で造られたヨーロッパの石橋と違い、肉厚部分の内部には土砂が詰められているようです。

中央橋脚付近にも5段づつの階段がありましたが、石橋にはあまり例のないものだそうで、美しいシルエットと、軽量化への配慮なのかも知れません。

美しい水面にメガネのシルエットがくっきりと映る南東方向から見た眼鏡橋です。

各地には様々な眼鏡橋がありますが、こんなオシャレな眼鏡は初めてです。

諫早の眼鏡橋のお手本にされた「長崎の眼鏡橋」(長さ22m、幅3.65m)です。

1634年(寛永11)に中国から来日した僧侶「黙子如定[もくす にょじょう]禅師」によって造られた我が国最古(沖縄を除く)の石造りアーチ橋で、洪水などで橋の損壊が多発していた時代、その後の日本の道路整備に大きな影響を与えた橋です。

欄干の模様や、擬宝珠などに諫早との類似点もありますが、半円形のアーチや、中央の反った姿など違う点も多くあり、諫早の眼鏡橋が単純な模造ではなかったことが分ります。

諫早の眼鏡橋が造られたのはこの眼鏡橋が出来て約200年後のことで、1100年頃の中国で編修された建築技術書「営造法式」が日本の諫早で活用されたのが700年以上経った時代でした。

現代、先進国と自負する日本ですが、約200年前のこの歴史を知る時、謙虚に海外との交流を進めることの大切さを感じます。