今年も妻の「コスモス」の絵ができました。

ちょっと落ち着いたローズグレーを背景に花瓶いっぱいのコスモスが、賑やかに咲いています。

先日、妻からたのまれ、はがき用紙にこの絵を印刷しました。

妻は、そのはがきで親しい方々に近況報告をさせて戴いたようです。

9/23 鳥取の大山、境港、10/6 東北の気仙沼・遠野・平泉に行ってきました。

下関旅行の記事は終りになりますが、書くことが、いっぱいたまっています。

まだ紅葉が始まっていないというのに年賀はがきの予約の話が聞こえる季節になりました。

考えてみると今年も残り2ヶ月少々ですね。

ちょっと落ち着いたローズグレーを背景に花瓶いっぱいのコスモスが、賑やかに咲いています。

先日、妻からたのまれ、はがき用紙にこの絵を印刷しました。

妻は、そのはがきで親しい方々に近況報告をさせて戴いたようです。

9/23 鳥取の大山、境港、10/6 東北の気仙沼・遠野・平泉に行ってきました。

下関旅行の記事は終りになりますが、書くことが、いっぱいたまっています。

まだ紅葉が始まっていないというのに年賀はがきの予約の話が聞こえる季節になりました。

考えてみると今年も残り2ヶ月少々ですね。

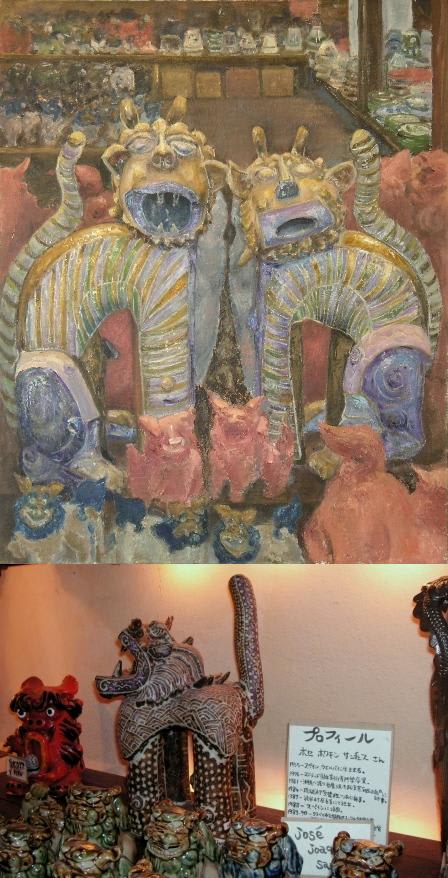

写真上段は、妻の油絵「グスクの門に立つシーサー」で、100号(162cm×130cm)の大きな絵です。

写真上段は、妻の油絵「グスクの門に立つシーサー」で、100号(162cm×130cm)の大きな絵です。