安土城図屏風の見方

屏風の最小単位は扇。複数の扇がひとつにまとめられたものは曲と呼ばれ、四扇、六扇からなるものが多かった。そして曲が左右一対からなるものは一双と呼ばれ、例えば六扇からなる曲が左右一対の屏風は六曲一双仕立てとなる。また一双の左右の曲は、隻といわれ、それぞれ左隻(させき)、右隻(うせき)と呼ばれる。

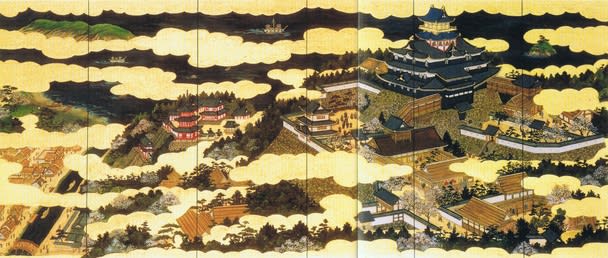

安土城図屏風は一扇の幅が二尺(約60㎝)で曲の幅十二尺~十五尺(約4m)、高さが六尺(約180㎝)の二曲一双で、右隻に安土城を、左隻に安土の城下町を描いている。

金箔地に色鮮やかに彩色された屏風。右隻には様々な形状の金雲が画面全体に巧みに配置される中、安土山に建つ安土城の曲輪やその周辺の家臣団の屋敷、安土山の西南山腹にある総見寺、琵琶湖湖岸に建つ武家屋敷等が細やかに彩色描写されている。左隻には流麗な形態や複雑な構成で描かれた金雲によって、天守閣とその下に広がる賑わう城下の街並みや琵琶湖、川岸にもやう舟の一団が自然の光や風の中で息づいているかのように描かれている。

天正9年(1581)、織田信長が安土を訪れた宣教師のヴァリニャーノに贈った安土城図屏風は、狩野永徳筆と考えられている。この屏風は安土城下や京で披露され、後に天正遣欧使節の手によって渡欧しバチカンにてローマ教皇・グレゴリウス13世に献納された。教皇は住居と執務室を結ぶ廊下に屏風絵を飾ったといわれるが、教皇の死後に屏風は行方不明となった。昭和59年(1984)には滋賀県が、平成17年(2005)には安土町(近江八幡市)がそれぞれバチカンを調査したがいずれも発見には至らなかったという。

[史料] ルイス・フロイス『日本史』

中心には彼らがテンシュ(天守)と呼ぶ一種の塔があり、私たちの塔より気品があり壮大な建築である。この塔は七重からなり、内外共に建築の妙技を尽くして造営された。事実、内部にあっては四方に色彩豊かに描かれた肖像たちが壁全面を覆い尽くしている。外部はこれらの階層ごとに色が分かれている。あるものはこの日本で用いられている黒い漆塗りの窓が配された白壁であり、これが絶妙な美しさを持っている。ある階層は紅く、またある階層は青く、最上階は全て金色である。このテンシュ(天守)は、その他の邸宅と同様に我らの知る限りの最も華美な瓦で覆われている。それらは青に見え、前列の瓦には丸い頭が付いている。屋根にはとても気品のある技巧を凝らした形の雄大な怪人面が付けられている。

屏風の最小単位は扇。複数の扇がひとつにまとめられたものは曲と呼ばれ、四扇、六扇からなるものが多かった。そして曲が左右一対からなるものは一双と呼ばれ、例えば六扇からなる曲が左右一対の屏風は六曲一双仕立てとなる。また一双の左右の曲は、隻といわれ、それぞれ左隻(させき)、右隻(うせき)と呼ばれる。

安土城図屏風は一扇の幅が二尺(約60㎝)で曲の幅十二尺~十五尺(約4m)、高さが六尺(約180㎝)の二曲一双で、右隻に安土城を、左隻に安土の城下町を描いている。

金箔地に色鮮やかに彩色された屏風。右隻には様々な形状の金雲が画面全体に巧みに配置される中、安土山に建つ安土城の曲輪やその周辺の家臣団の屋敷、安土山の西南山腹にある総見寺、琵琶湖湖岸に建つ武家屋敷等が細やかに彩色描写されている。左隻には流麗な形態や複雑な構成で描かれた金雲によって、天守閣とその下に広がる賑わう城下の街並みや琵琶湖、川岸にもやう舟の一団が自然の光や風の中で息づいているかのように描かれている。

天正9年(1581)、織田信長が安土を訪れた宣教師のヴァリニャーノに贈った安土城図屏風は、狩野永徳筆と考えられている。この屏風は安土城下や京で披露され、後に天正遣欧使節の手によって渡欧しバチカンにてローマ教皇・グレゴリウス13世に献納された。教皇は住居と執務室を結ぶ廊下に屏風絵を飾ったといわれるが、教皇の死後に屏風は行方不明となった。昭和59年(1984)には滋賀県が、平成17年(2005)には安土町(近江八幡市)がそれぞれバチカンを調査したがいずれも発見には至らなかったという。

[史料] ルイス・フロイス『日本史』

中心には彼らがテンシュ(天守)と呼ぶ一種の塔があり、私たちの塔より気品があり壮大な建築である。この塔は七重からなり、内外共に建築の妙技を尽くして造営された。事実、内部にあっては四方に色彩豊かに描かれた肖像たちが壁全面を覆い尽くしている。外部はこれらの階層ごとに色が分かれている。あるものはこの日本で用いられている黒い漆塗りの窓が配された白壁であり、これが絶妙な美しさを持っている。ある階層は紅く、またある階層は青く、最上階は全て金色である。このテンシュ(天守)は、その他の邸宅と同様に我らの知る限りの最も華美な瓦で覆われている。それらは青に見え、前列の瓦には丸い頭が付いている。屋根にはとても気品のある技巧を凝らした形の雄大な怪人面が付けられている。