駅からウォーク 「東海道」11回目-2 2011.9.10

土山宿へ(鈴鹿峠)

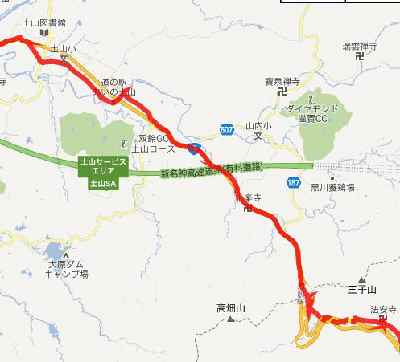

坂下宿 ― 鈴鹿峠 ― 山中一里塚 ― 田村神社 ― 土山宿

12:10 12:45 13:30 14:10 14:35

さて次の目標は難所の鈴鹿峠越えだ。若干の不安もあるが楽しみの方が断然勝っている。これまで難所といわれた場所は何ヶ所もあったが、実際大変に感じた難所は何と言っても箱根越えだろう。次は上ったり下ったりの小夜の中山峠だろうか。3番目はサッタ峠をだが、この辺りになると随分楽な難所になってしまう。果たして鈴鹿峠の難所具合はどのあたりに入るのだろうか。

鈴鹿峠にはもう一つの期待がある。遠州袋井宿のどまん中茶屋で東海道のガイドをやっている人が

「鈴鹿峠の石畳が一番歩きづらい」とか「石畳はわざと歩きづらくしてあり、そのため近くには必ず荷車の通る生活道がある」などと話してくれた。今日はその証拠を見つけようと思っている。

鈴鹿峠への道

前方に見える山の鞍部が峠だろうか、それともあの鞍部の先にはまだ山があるのかなど自問しながら歩いて行く。道の傾斜はまだ緩い。

何だろう右側に老夫婦(?)の立像がある。男は刀を持った武士のようだが説明板がないので、何の為の像なのか分らなかった。

片山神社(東海自然歩道)入口

坂下宿から15分も歩いた所で国1と別れ、東海自然歩道の標識や片山神社の石柱の方向に道をとる。このあたりの林の中にも石垣の残骸が見えるが、この石垣は旧坂下宿の跡だという。当初坂下宿はここにあったが、江戸時代初期の慶安3年(1650)の大洪水で宿が壊滅して現在の地に移ったと説明があった。林の中で全体像は不明だが、随分狭い場所に感じた。

片山神社

片山神社は駿河では馴染が無く初めて聞く名前だが案内板が無いので詳細は分らない。ただ石垣の横に「鈴鹿流薙刀術○生之地」とあるところを見ると昔は神官が大勢いたのだろう。若しかしてここが忍者発祥の地だだったかも?

片山神社の神殿は火事で消滅してしまい、石垣の補修もされていないのか入口には「危険ですので 立入を御遠慮願います 片山神社」とあった。

鈴鹿峠の石畳

街道は片山神社の右手の坂道を登っている。そしてすぐに待望の石畳が出て来た。

ここの石畳は日坂の石畳と違い川原石でなく山石なので平で歩きやすい。また箱根の石畳のような大きな石は使っていない。まず最初の石畳は予想に反していた。

街道の上には国1上り線の高架が走っている。道は階段などもあり整備されているのをみると、どうやら国道建設で新しく作り直したようだ。

東海自然歩道の大きな案内板や、芭蕉の句碑、馬の水のみ鉢などがあったが石畳は無かった。

忍者芭蕉が気になっていたので句碑を見ると「ほっしんの 初にこゆる 鈴鹿山」とある。きっと京にいた芭蕉が旅立とうと決心して最初の難所が鈴鹿山だったと詠んだものだろうか。

でも違っていました。この句は弟子が江戸に旅立つはなむけに詠んだ句だそうです。

馬の水のみ鉢

ついでに馬の水のみ鉢にも突っ込みをいれよう。この水のみ鉢なる物はコンクリート製で「かって街道を上り下りする人馬のために水溜がおかれていた」と書いてある。いまも水がチョロチョロでていて四角い桝の中には水が溜まっている。でも何故コンクリート製なのか?それとも私の見間違いだったのか。

馬の水のみ鉢から4分ほど歩くと道が平らになり案内板や道標が立っていた。なんとそこが難所の鈴鹿峠だった。坂下宿から約30分で登りという登りは片山神社からほんの10分あっただけ、これが箱根に次いでの難所?なんだか狐に摘まれたようだった。

鈴鹿峠

途中にあった鈴鹿峠の案内板には

「八町二十七曲りといわれるほど、急な曲り道の連続する険しい峠道には、山賊に襲われたが撃退した話、坂上田村麻呂が山賊を退治した話など、山賊に関する伝承の多く、箱根に次ぐ難所であった」とある。

まてよ、そうなると鈴鹿峠の難所の理由は地形よりも山賊などの盗賊が出没していたための難所なのか? だが近くには薙刀を操る武芸者がいるのに山賊が跋扈していたとは?

再度まてよだ、山賊とは現在の知識でイメージする山賊ではなく、山の民(山窩)が峠を通行する旅人から通行税を徴収していたのではないのかな。それが時代と共に忍者集団や薙刀を使う神官に変化していったのではないだろうか。私の妄想は勝手な方向にドンドン向かっていく。

峠の上に田村神社跡があったので行ってみたが、石碑が1本立っていただけだった。更に奥には鏡岩と称する磐座遺跡もあるらしいが時間が気になるのでパスする事にした。

峠を越したここは近江の国に入った事になるが、その道はなだらかな下り坂の農道のような感じの道で、気分も自然とゆったりとしてきて歩く速度も落ちてしまった。

万人講常夜灯

前方に大きな常夜灯が見えてきた。

これは「江戸時代に金比羅参りの講中が道中の安全を祈願して設立した物である。重さ27t、高さ4.44mの自然石」と説明があり、さらに説明は「もともとは東海道沿いに立っていたが、鈴鹿峠のトンネル工事のため現在の位置に移された」となっている。これを読んで気になる私は変わっているのだろうか?

「もともとは東海道沿いに立っていたが、現在の位置に移された」とあるが、それではここは東海道ではないのか。更に「鈴鹿峠のトンネル工事のため」とあるが今歩いて来た所にはトンネルの入口も出口も無かった。一体東海道は何所を走っていたのだろう。

国道1号線に合流して道路標識を見て、やっと滋賀県に入った実感を味わった。また東京からここは435k地点になると分った。日本橋から歩いていれば、この435kmがより実感できたのに残念だった。

ところでこの標識を見て始めて知ったのだが「甲賀」とは「こうが」と濁らず「こうか」と読むらしい。しかし私は甲賀忍者は「こうがにんじゃ」と言っていたが、これも間違いだったのだろうか。

国道に入り、緩い下りが続くが特に見るべき物もなくただ歩く。9月に入ったとはいえまだ強い陽射しが容赦なく降り注ぐ。まだ歩き始めて13kmほどだが少し疲れてきたようだ。

馬子唄の石碑

国道の山中西交差点の信号を渡ると大きな石碑がある。句碑だろうかと近づくと「坂は照るてる 鈴鹿はくもる あいの土山 雨が降る」と馬子唄の石碑だった。どこかで聞いたような文句だがと考えていて、ようやく思い出した

「雨は降る降る人馬は濡れる、越すに越されぬ田原坂」なんか似ていると思いませんか。それに「越すに越されぬ」となるとなると箱根馬子唄も気になる。早速調べると

「箱根八里は 馬でも越すが 越すに越されぬ 大井川」とあり3番の歌詞は「三島照る照る 小田原曇る 間の関所は雨が降る」とあった。面白い物ですね、みんな似かよっていて今作れば盗作騒ぎになりそうです。

山中一里塚のモニュメント 上は新名神高速道路

新名神高速道路の高架を潜った所に再現した一里塚のモニュメントがある。何ともユニークで近代的な形をしているが、たまにはこんな物があってもいいかとも思う。ここは日本橋から108里目の一里塚です。

このあたりで鈴鹿峠の上り下りは終わりだろうが、結局石畳らしい石畳は一ヶ所あっただけだった。袋井宿であった東海道のガイドは偽物なのか?いやそんな事はない、少し前に静岡のTVにそのガイドが江戸時代の旅人の服装をして東海道の説明をしていた。それでは私が石畳を見落としたのだろうか、そんな事はありえないので歩く道を間違えたのだろうか? 結局謎のままになってしまった。

馬子と馬のモニュメント

一里塚の横には馬子が馬を引くモニュメントもあった。この像を過ぎるとまた単調な国道歩きになる。

国道の標識に「湯の山温泉」とある。湯の山温泉とは三重県の御在所岳の湯の山温泉なのか、でもここは滋賀県。腑に落ちなかったので家で地図を見ると県道507を東に向かい国道477に合流して南に行けば湯の山温泉だった。

私は東海地方に住んでいるので三重県は馴染はあるが、近畿地方の滋賀県は遠くに感じていた。だが滋賀県と三重県は県境を接しているのだから近いのは当然だった。

国道と別れまた旧道の東海道に入る。蟹坂古戦場跡の碑と案内板が立っている。私には馴染のない武将のだったので興味は引かれなかったが、その中に山中城の文字があった。箱根峠でも三島宿にに行く途中に山中城があった。その山中城は秀吉の小田原攻めにあい落城したが、こちらの山中城は何とか助かったようだ。

田村川橋

田村神社手前の田村川橋に高札が掛かっている。内容は読めなかったが隣に案内板があった。それによると、この橋は有料橋で幕府御用の者と武士、それと川向こうに田畑のある百姓は無料で、それ以外の者は有料だったとある。左程長くない橋なのにせこい事だ。

橋を渡ると田村神社の境内で右手に鳥居が見えてきた。鳥居には「従一位田村大明神」となっている。本殿まで行ったが特に気を引く様な物は無かった。

田村神社

田村神社を出て参道を1号線に向っていくと道の駅あいの土山がある。トイレも用が無いのでそのままパス。道が右に曲るとそこからが土山宿の始まりだった。

左に「扇屋伝承文化館」や「本家櫛所」の看板掛かった店があり、その玄関先には赤い毛氈を敷いた台や、同じく赤い暖簾が掛かっている。ここは江戸時代に扇や櫛を売っていた商家を地元が購入し伝承館に改造したとある。だが時間に追われている私は又もやパス。これでは街道を歩いている価値が半減してしまう。分っているけどご免なさい。

扇屋の筋向いに日本橋から109里目の土山の一里塚がある。民家の玄関先に石柱が1本と生垣の中に案内板が立っていた。

土山宿の本陣跡の建物は現存しているが何故か貧相な気がする。建物の入口も唐風の屋根も無く平坦のままだ。だが説明によると「徳川3代将軍家光の上洛の時に建てられ、大名や公家、役人らが宿泊・休憩した」となっている。

前の宿場、坂下宿の本陣の屋根を見てきたばかりなので余計みすぼらしく感じてしまった。

土山宿本陣跡

土山宿にはそれなりの町並みは残っているし本陣跡の建物もある。それが坂下宿では何も残っていないのは何故だろうと改めて疑問を感じてしまった。

土山宿へ(鈴鹿峠)

坂下宿 ― 鈴鹿峠 ― 山中一里塚 ― 田村神社 ― 土山宿

12:10 12:45 13:30 14:10 14:35

さて次の目標は難所の鈴鹿峠越えだ。若干の不安もあるが楽しみの方が断然勝っている。これまで難所といわれた場所は何ヶ所もあったが、実際大変に感じた難所は何と言っても箱根越えだろう。次は上ったり下ったりの小夜の中山峠だろうか。3番目はサッタ峠をだが、この辺りになると随分楽な難所になってしまう。果たして鈴鹿峠の難所具合はどのあたりに入るのだろうか。

鈴鹿峠にはもう一つの期待がある。遠州袋井宿のどまん中茶屋で東海道のガイドをやっている人が

「鈴鹿峠の石畳が一番歩きづらい」とか「石畳はわざと歩きづらくしてあり、そのため近くには必ず荷車の通る生活道がある」などと話してくれた。今日はその証拠を見つけようと思っている。

鈴鹿峠への道

前方に見える山の鞍部が峠だろうか、それともあの鞍部の先にはまだ山があるのかなど自問しながら歩いて行く。道の傾斜はまだ緩い。

何だろう右側に老夫婦(?)の立像がある。男は刀を持った武士のようだが説明板がないので、何の為の像なのか分らなかった。

片山神社(東海自然歩道)入口

坂下宿から15分も歩いた所で国1と別れ、東海自然歩道の標識や片山神社の石柱の方向に道をとる。このあたりの林の中にも石垣の残骸が見えるが、この石垣は旧坂下宿の跡だという。当初坂下宿はここにあったが、江戸時代初期の慶安3年(1650)の大洪水で宿が壊滅して現在の地に移ったと説明があった。林の中で全体像は不明だが、随分狭い場所に感じた。

片山神社

片山神社は駿河では馴染が無く初めて聞く名前だが案内板が無いので詳細は分らない。ただ石垣の横に「鈴鹿流薙刀術○生之地」とあるところを見ると昔は神官が大勢いたのだろう。若しかしてここが忍者発祥の地だだったかも?

片山神社の神殿は火事で消滅してしまい、石垣の補修もされていないのか入口には「危険ですので 立入を御遠慮願います 片山神社」とあった。

鈴鹿峠の石畳

街道は片山神社の右手の坂道を登っている。そしてすぐに待望の石畳が出て来た。

ここの石畳は日坂の石畳と違い川原石でなく山石なので平で歩きやすい。また箱根の石畳のような大きな石は使っていない。まず最初の石畳は予想に反していた。

街道の上には国1上り線の高架が走っている。道は階段などもあり整備されているのをみると、どうやら国道建設で新しく作り直したようだ。

東海自然歩道の大きな案内板や、芭蕉の句碑、馬の水のみ鉢などがあったが石畳は無かった。

忍者芭蕉が気になっていたので句碑を見ると「ほっしんの 初にこゆる 鈴鹿山」とある。きっと京にいた芭蕉が旅立とうと決心して最初の難所が鈴鹿山だったと詠んだものだろうか。

でも違っていました。この句は弟子が江戸に旅立つはなむけに詠んだ句だそうです。

馬の水のみ鉢

ついでに馬の水のみ鉢にも突っ込みをいれよう。この水のみ鉢なる物はコンクリート製で「かって街道を上り下りする人馬のために水溜がおかれていた」と書いてある。いまも水がチョロチョロでていて四角い桝の中には水が溜まっている。でも何故コンクリート製なのか?それとも私の見間違いだったのか。

馬の水のみ鉢から4分ほど歩くと道が平らになり案内板や道標が立っていた。なんとそこが難所の鈴鹿峠だった。坂下宿から約30分で登りという登りは片山神社からほんの10分あっただけ、これが箱根に次いでの難所?なんだか狐に摘まれたようだった。

鈴鹿峠

途中にあった鈴鹿峠の案内板には

「八町二十七曲りといわれるほど、急な曲り道の連続する険しい峠道には、山賊に襲われたが撃退した話、坂上田村麻呂が山賊を退治した話など、山賊に関する伝承の多く、箱根に次ぐ難所であった」とある。

まてよ、そうなると鈴鹿峠の難所の理由は地形よりも山賊などの盗賊が出没していたための難所なのか? だが近くには薙刀を操る武芸者がいるのに山賊が跋扈していたとは?

再度まてよだ、山賊とは現在の知識でイメージする山賊ではなく、山の民(山窩)が峠を通行する旅人から通行税を徴収していたのではないのかな。それが時代と共に忍者集団や薙刀を使う神官に変化していったのではないだろうか。私の妄想は勝手な方向にドンドン向かっていく。

峠の上に田村神社跡があったので行ってみたが、石碑が1本立っていただけだった。更に奥には鏡岩と称する磐座遺跡もあるらしいが時間が気になるのでパスする事にした。

峠を越したここは近江の国に入った事になるが、その道はなだらかな下り坂の農道のような感じの道で、気分も自然とゆったりとしてきて歩く速度も落ちてしまった。

万人講常夜灯

前方に大きな常夜灯が見えてきた。

これは「江戸時代に金比羅参りの講中が道中の安全を祈願して設立した物である。重さ27t、高さ4.44mの自然石」と説明があり、さらに説明は「もともとは東海道沿いに立っていたが、鈴鹿峠のトンネル工事のため現在の位置に移された」となっている。これを読んで気になる私は変わっているのだろうか?

「もともとは東海道沿いに立っていたが、現在の位置に移された」とあるが、それではここは東海道ではないのか。更に「鈴鹿峠のトンネル工事のため」とあるが今歩いて来た所にはトンネルの入口も出口も無かった。一体東海道は何所を走っていたのだろう。

国道1号線に合流して道路標識を見て、やっと滋賀県に入った実感を味わった。また東京からここは435k地点になると分った。日本橋から歩いていれば、この435kmがより実感できたのに残念だった。

ところでこの標識を見て始めて知ったのだが「甲賀」とは「こうが」と濁らず「こうか」と読むらしい。しかし私は甲賀忍者は「こうがにんじゃ」と言っていたが、これも間違いだったのだろうか。

国道に入り、緩い下りが続くが特に見るべき物もなくただ歩く。9月に入ったとはいえまだ強い陽射しが容赦なく降り注ぐ。まだ歩き始めて13kmほどだが少し疲れてきたようだ。

馬子唄の石碑

国道の山中西交差点の信号を渡ると大きな石碑がある。句碑だろうかと近づくと「坂は照るてる 鈴鹿はくもる あいの土山 雨が降る」と馬子唄の石碑だった。どこかで聞いたような文句だがと考えていて、ようやく思い出した

「雨は降る降る人馬は濡れる、越すに越されぬ田原坂」なんか似ていると思いませんか。それに「越すに越されぬ」となるとなると箱根馬子唄も気になる。早速調べると

「箱根八里は 馬でも越すが 越すに越されぬ 大井川」とあり3番の歌詞は「三島照る照る 小田原曇る 間の関所は雨が降る」とあった。面白い物ですね、みんな似かよっていて今作れば盗作騒ぎになりそうです。

山中一里塚のモニュメント 上は新名神高速道路

新名神高速道路の高架を潜った所に再現した一里塚のモニュメントがある。何ともユニークで近代的な形をしているが、たまにはこんな物があってもいいかとも思う。ここは日本橋から108里目の一里塚です。

このあたりで鈴鹿峠の上り下りは終わりだろうが、結局石畳らしい石畳は一ヶ所あっただけだった。袋井宿であった東海道のガイドは偽物なのか?いやそんな事はない、少し前に静岡のTVにそのガイドが江戸時代の旅人の服装をして東海道の説明をしていた。それでは私が石畳を見落としたのだろうか、そんな事はありえないので歩く道を間違えたのだろうか? 結局謎のままになってしまった。

馬子と馬のモニュメント

一里塚の横には馬子が馬を引くモニュメントもあった。この像を過ぎるとまた単調な国道歩きになる。

国道の標識に「湯の山温泉」とある。湯の山温泉とは三重県の御在所岳の湯の山温泉なのか、でもここは滋賀県。腑に落ちなかったので家で地図を見ると県道507を東に向かい国道477に合流して南に行けば湯の山温泉だった。

私は東海地方に住んでいるので三重県は馴染はあるが、近畿地方の滋賀県は遠くに感じていた。だが滋賀県と三重県は県境を接しているのだから近いのは当然だった。

国道と別れまた旧道の東海道に入る。蟹坂古戦場跡の碑と案内板が立っている。私には馴染のない武将のだったので興味は引かれなかったが、その中に山中城の文字があった。箱根峠でも三島宿にに行く途中に山中城があった。その山中城は秀吉の小田原攻めにあい落城したが、こちらの山中城は何とか助かったようだ。

田村川橋

田村神社手前の田村川橋に高札が掛かっている。内容は読めなかったが隣に案内板があった。それによると、この橋は有料橋で幕府御用の者と武士、それと川向こうに田畑のある百姓は無料で、それ以外の者は有料だったとある。左程長くない橋なのにせこい事だ。

橋を渡ると田村神社の境内で右手に鳥居が見えてきた。鳥居には「従一位田村大明神」となっている。本殿まで行ったが特に気を引く様な物は無かった。

田村神社

田村神社を出て参道を1号線に向っていくと道の駅あいの土山がある。トイレも用が無いのでそのままパス。道が右に曲るとそこからが土山宿の始まりだった。

左に「扇屋伝承文化館」や「本家櫛所」の看板掛かった店があり、その玄関先には赤い毛氈を敷いた台や、同じく赤い暖簾が掛かっている。ここは江戸時代に扇や櫛を売っていた商家を地元が購入し伝承館に改造したとある。だが時間に追われている私は又もやパス。これでは街道を歩いている価値が半減してしまう。分っているけどご免なさい。

扇屋の筋向いに日本橋から109里目の土山の一里塚がある。民家の玄関先に石柱が1本と生垣の中に案内板が立っていた。

土山宿の本陣跡の建物は現存しているが何故か貧相な気がする。建物の入口も唐風の屋根も無く平坦のままだ。だが説明によると「徳川3代将軍家光の上洛の時に建てられ、大名や公家、役人らが宿泊・休憩した」となっている。

前の宿場、坂下宿の本陣の屋根を見てきたばかりなので余計みすぼらしく感じてしまった。

土山宿本陣跡

土山宿にはそれなりの町並みは残っているし本陣跡の建物もある。それが坂下宿では何も残っていないのは何故だろうと改めて疑問を感じてしまった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます