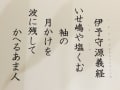

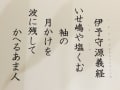

続いて「近世百人一首」(編者及び成立:未詳)。こちらは後水尾

院から御西院までの戦国時代末期から江戸時代初期の著名な歌人の

和歌を集めたもの。

大草公弼が書いた奥書には、誰が撰集したのか判らない。好事家

が集めてある家に所蔵されていたものを、拙いながらも書写したも

のである。

展示書は、江戸幕府幕臣の宮崎成身が編集んだ雑録「視聴草」の

一冊で、幕臣で国学者の大草の自筆本。享和元年(1801)の書写。

国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)

院から御西院までの戦国時代末期から江戸時代初期の著名な歌人の

和歌を集めたもの。

大草公弼が書いた奥書には、誰が撰集したのか判らない。好事家

が集めてある家に所蔵されていたものを、拙いながらも書写したも

のである。

展示書は、江戸幕府幕臣の宮崎成身が編集んだ雑録「視聴草」の

一冊で、幕臣で国学者の大草の自筆本。享和元年(1801)の書写。

国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)

異種百人一首とは後世に編集された百人一首の総称で、藤原定家

の選んだ百人一首と区別されている。室町幕府の第9代将軍、足利

義尚が編んだ「新百人一首」以降、現代に至まで様々なものが作ら

れた。

同じ異種百人一首のひとつ「英雄百首」(編者:緑亭川柳、成立:

天保14年・1843)。

こちらは、素戔嗚尊から足利義尚まで古今の英雄100人の和歌を

集めたもので、神話や芸能の中に登場する人物の肖像と略伝を合わ

せて編集されている。

展示書は国立国会図書館所蔵で絵師は歌川貞秀、天保15年版。

国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)

の選んだ百人一首と区別されている。室町幕府の第9代将軍、足利

義尚が編んだ「新百人一首」以降、現代に至まで様々なものが作ら

れた。

同じ異種百人一首のひとつ「英雄百首」(編者:緑亭川柳、成立:

天保14年・1843)。

こちらは、素戔嗚尊から足利義尚まで古今の英雄100人の和歌を

集めたもので、神話や芸能の中に登場する人物の肖像と略伝を合わ

せて編集されている。

展示書は国立国会図書館所蔵で絵師は歌川貞秀、天保15年版。

国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)

百人一首は、江戸時代になると絵入り本のとして出版され、瞬

く間に庶民に浸透していくと異種百人一首が誕生する。さらには

パロディ化されたものまで登場する。

この「武家百人一首」(編者:榊原忠次、成立:万治3年・1660

年頃)。これは平安時代の六孫王・源経基から室町幕府の第11代将

軍・足利義高まで至る武将100人を時代順に配列したもの。

本書の跋文によると、和歌の良し悪しは関係なく武将として著

名な人物が集められ、和歌のほとんどが著名な作者に仮託された

ものだという。源義経の和歌が紹介されていた。

上野館林藩主の榊原忠次の編集によるもので、寛文6年(1666)

に初版されている。

展示書は元禄16年(1703)版のもの。

国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)

く間に庶民に浸透していくと異種百人一首が誕生する。さらには

パロディ化されたものまで登場する。

この「武家百人一首」(編者:榊原忠次、成立:万治3年・1660

年頃)。これは平安時代の六孫王・源経基から室町幕府の第11代将

軍・足利義高まで至る武将100人を時代順に配列したもの。

本書の跋文によると、和歌の良し悪しは関係なく武将として著

名な人物が集められ、和歌のほとんどが著名な作者に仮託された

ものだという。源義経の和歌が紹介されていた。

上野館林藩主の榊原忠次の編集によるもので、寛文6年(1666)

に初版されている。

展示書は元禄16年(1703)版のもの。

国立公文書館(千代田区北の丸公園3-2)