香を薫くのにふさわしいのは、雨上がりのしめやかなひととき。日本における薫香の発達は、この多湿な気候と風土によるところが大きいのだそうです。

郡山(福島県)にお住まいの月十丸さんが、お手製の文香を分けてくださいました。香のお教室で、今年は「源氏物語千年紀」にちなんだ香をつくっておられるそうで、文香は光源氏と紫の上をイメージして調合したとのこと。

おたよりに添えられた調合法の説明です。

「

紫の上のほうは、さくらやうめ、バニラ、白檀、おしろいの香りなどを含み、甘くてフルーティです。光源氏の香りは、沈香と白檀が多めで、あとはラベンダー、安息香、はっか、アンバーなどを含みます。どちらも15種類ほどの香材料を含んでいます」

香を聞きますと、紫の上のほうは甘さがきわだちます。ちなみに、『源氏物語』「梅枝(うめがえ)」の帖で、紫の上が調じた六種の薫物(むくさのたきもの)のひとつ「梅花」も、やや甘い香だそうです。

源氏のほうは、海のむこうの異国の香りがします。舶来品である“唐(から)もの”を珍重した、源氏らしい香かも。

香包みの和紙は、桜、萩、菊の花を散らした意匠。伝統的な「春秋のあらそひ」が、こんなところにも見られます。

『源氏物語』にも、六条院の春の町に住む紫の上と、秋の町の秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)が、春秋の風情を競いつつ文のやりとりをする場面があります。みなさまは、春と秋ではどちらがお好きですか。

文香を人さまに差し上げてしまうのが惜しくなってしまったわたし。そこで、

銀座香十さんで見つけたサシェ用のオーガンジーの袋に文香を入れ、匂い袋にしています。バッグや懐にしのばせて。

香十さんのお店のカードには、源氏香之図の「若紫」がデザインされていますね。

月十丸さんに触発されて、わたしもつくってみましたよ、お文香。

↓これ、何だかわかります?

うふふ、ヘラではありませんよ、「誰が袖」文香です ^^ きものの袖のかたち。(つくり方はこの記事の下に) 京都の香老舗・

松栄堂さんの袖型匂い袋をまねてつくりました。

色よりも香こそあはれとおもほゆれ たが袖ふれし宿の梅ぞも

(『古今集』 よみ人しらず)

こんな、「わかる人にはわかる」という世界こそ、奥ゆかしき日本文化。『源氏物語』は、その頂点にあるといって過言ではないでしょう。

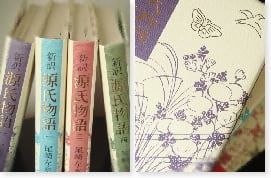

おかげさまで、香道は門外漢のわたしも、『源氏物語』の薫りの世界を、ほんのわずかですが垣間見ることができました 。さらにご興味のある方は、尾崎左永子さんの『源氏の薫り』(朝日選書、絶版)をお読みください。

月十丸さんのご主人さまは陶芸家、お義姉さまはちぎり絵の作家さんです。それぞれ下記のホームページやブログでご覧いただけます。

・

月十窯

・

月十窯ブログ

・

ちぎり絵ギャラリー

お義姉さまのちぎり絵

* * * * * * *

【「誰が袖」文香のつくり方】

お好きな和紙や千代紙などを用意し、長さ5.5センチ、幅3センチくらいの袖型を二枚つくって貼りあわせ、中に掛香などお好みの香を適量入れて、のりでとじます。きものの袖ですから、① 四辺にR(まるみ)をもたせて型を切ること、② においのすくないのりを使うこと、がポイントです。