手術後、回復のきざしが見えはじめたとき、窓辺の時計の針が悠然とすすむのを感じてうれしくなり、窓を開け放して風を入れ、創部をかばいながら身を横たえて『源氏物語』の再読を始めました。

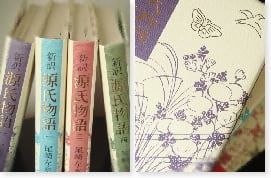

「むかし、どの帝の御代のことでありましたか、女御・更衣などたくさんのお妃がお仕えしている中に‥」─ 八年前に手にした尾崎左永子さんの『新訳 源氏物語』(全四巻、小学館 ※)。数ある訳本の中から尾崎本を選んだのは、訳文がそれはそれは美しかったから。みやびな王朝絵巻、光源氏と輝く日の宮で始まる物語なのですから、文章が美しくなかったら台無しです。それに、装幀がまた美しい。本にふれると夢見ごこちになれるんです。

蝶、ほととぎす、菊の籬に秋草が咲き乱れる意匠で、一巻ごとに色を変えています。第一巻は紫、そして浅葱、紅梅色とつづいて第四巻の宇治十帖がお抹茶色なのも、にくい演出 ^^ 尾崎さんが装幀にどれだけこころをくだいたかがわかるというもの。

退院までに二巻を終え、退院後に残りの二巻を読みました。

『源氏物語』って、登場人物のこころのゆれを綴った物語なんですね。ことごとにもの思いに沈み、その思いを真摯に受け止め、向き合う。だれもみなその態度は同じなのだけど、その時々の心映えが優れているか否かで優劣や正誤が決まり、そこにドラマが生まれて物語が展開してゆく。描かれているのは、まさに匂うがごとく栄えた時代を生きた人々のこころのうつろいなんです。

しかも、それが自然のうつろいとまったくシンクロしていて‥というより、自然のうつろいに人のこころが左右されているといってよいでしょう。この時代は、まだ自然が背景として独立しておらず、人と自然は一心同体なんですね。

そんなの、物語の中の和歌をいくつか知っていれば一目瞭然でしょう、といわれたら、ごもっともなんですけど。

わたしにとってこの再読は、八年前に絵巻物をひもとくようにこころをときめかせて読んだときとはまったくちがう読後感だったのです。年を重ねたせいでしょうか、ある意味さめた現実的な読みかたをしたかもしれません。

でも、たったひとつだけ当時と変わらず熱いおもいで読んだところもあるんですよ。それは、つねに世を憂し(宇治)と感じながらも出家までいたらず、うじうじ(宇治宇治)と中途半端に生きている宇治十帖のヒーロー、薫の中将の悲恋物語。つつしみ深くストイックで、歯がゆいほど恋におくてな薫君(かおるきみ)が、たまらなく好きなんですよね ^^ゞ

『源氏物語』一千年紀の再読を終えて、さぁ次回は原文で、いつ読みなおそうかなぁと思案中。

※ 尾崎本 『新訳 源氏物語』 は、さくら書房 で紹介しています。