ありがとう。本当にありがとう。

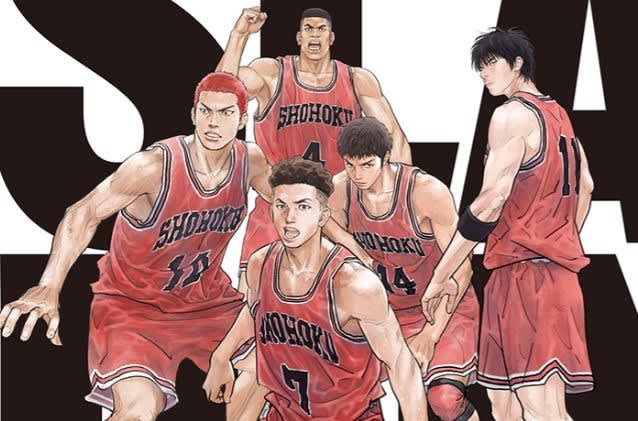

なぜスポーツは尊いか、なぜ「スラムダンク」は尊いか。この原作の魅力に取り憑かれたファンにはこれ以上ないプレゼント。もうずっとずっと震えと涙が止まらなかった。

この日を待っていた。ほぼ漫画を見ない私にとっても「スラムダンク」はかけがえのない青春の1ページであり、今でも当時の単行本全巻を大事に保管している。何度、読み返したことだろう。あれから20年以上が経った。映画化の製作発表がされた時、どんな形であれ、スラムダンクに再会できることに歓喜した。そしてついに映画を見た。郷愁だけではない。映画単体として、また漫画原作を持つアニメ映画として、期待値のはるか上を行く超絶傑作。描かれるのは誰もが知っているスラムダンクであり、誰もが知らないスラムダンクの物語。本作が作られた目的は明白。興行的側面は勿論だけど、全ての根底にあるのは、作品を愛してくれたファンへの原作者井上雄彦の愛と信念だ。そして映画化にあたって、監督・脚本を兼任した井上雄彦がとった取捨選択は、1ミリも間違っていないと断言できるほど、完璧だった。

<ここからネタバレあり(というかこの映画にネタバレというものがあるのか?)>

公開初日の夕方。私と同じ年代のおじさん、おばさんで埋めつくされると思いきや、10代20代の若者の姿もチラホラ。そういや、新卒で入ってきた男の子とランチした時、彼も「スラムダンク」の大ファンだと言っていたな。。。

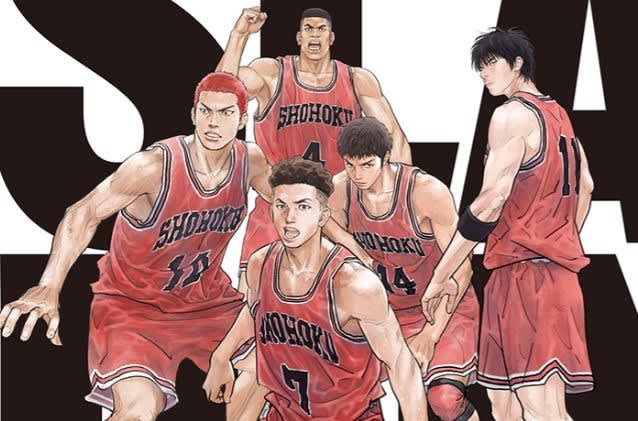

熱狂的なファンを持つ伝説的な漫画のアニメ映画化だ。何をどのようにして映画用の物語にするのか。本作がとった選択は、ポスタービジュアルでも暗示されている通り、主人公を桜木花道から、宮城リョータにスイッチさせることだった。原作の魅力は、桜木花道があくまで中心でありながらも、主要キャラ5人(あるいは小暮を含めた6人)が濃密に描かれている点にある。それぞれのドラマが魅力的であり、それぞれのキャラクターに強く共感する。思い返すと主要キャラのなかで、最も人物背景が薄かったキャラクターだった。そう考えると「宮城リョータ」という選択は自然な判断と思え、彼の視点で描くことで新しいスラムダンクに変わる。

描かれるのは伝説の「山王戦」である。私が映像化してほしかった積年の想いがついについに成仏した。オープニングでそれがわかったとき、興奮で体が震えあがった。「スラムダンク」をスポーツ漫画の最高傑作と知らしめたのは、この「山王戦」にあり、それまでのエピソードで描かれてきた全キャラクターのドラマ、そして、スラムダンクの魅力がこの一戦に集約されている。

それだけの「山王戦」をいかにして動く絵にするのか。本作がとったアプローチはCGアニメで描くことであった。漫画で描かれていたコマ送りのアクションは、静止画と静止画の間を読者の想像力が繋いで、脳内で動画に変換されていた。すべての動きを視覚でみせるアニメーションにおいて、TVアニメ版と同じことはせず、CGアニメという手法を用いたことで実写に近いリアリティをもたらした。正直、最初に見たときはそのリアリティに違和感を感じたものの、音楽のバネを存分に生かしながら、その躍動感、ダイナミズムは漫画で感じたレベル以上のものに引き上げられている。よく見ると、一連の動きをCGアニメで追いながらも、適宜、アクションをショートカットするなど、スピードを失速させない演出がなされている。特にあの「伝説のシーン」、よくぞアニメーションで再現できたものだ。。。大変なチャレンジであり、大変な試行錯誤があったと想像するが、結果、これまでのアニメでは感じたことのない迫力のアクション描写が実現した。

そして「山王戦」自体は、ほぼ原作で描かれたままで再現される。キャラクターのセリフ、展開、描写の決めカットに至るまでだ。映像で見たかったシーンを「来るぞ来るぞ」と待ち望み、目の前で展開することの快感。長い時間を経ても、キャラクターが発するセリフの美しさが一言一句、色あせない奇跡。自身の限界を超えながらも走り抜くことを止めない者たちの輝き。チームワークで生まれる仲間との魂の共鳴。勝利への執念とその向こう側にあるドラマ。スポーツがなぜ人の心を動かすのか、その真髄が凝縮されている。わかっていても感動し、心が打ち震える。2時間という尺で納めること、そして、リョータの視点で描くことにより、捨てられたシーンも確かにあるのだけど、本作はそれでよい。「あのシーンがなかった」と落胆するファンは漫画の世界に戻ればよいだけの話であり、井上雄彦はこの映画を漫画の再現に終わらせることは目指していなかったはず。それが映画という新たなコンテンツで再誕させる意味であり、絶対に正しいと思う。

本作は「スラムダンク」の映画化というより「井上雄彦のスラムダンク」の映画化といったほうが良いか。原作のほかにTVアニメにも親しんでいたけれど、TVアニメは井上雄彦の手から離れたところで製作されたもの。TVアニメの制作会社がキャスティングした声優陣によって形成されたキャラクター像が、私を含め、多くのファンに定着していると思うが、作っている人が違うのだから、違う声優陣がキャスティングされたことは至極当然な流れ。また、あれから20年近く経過していて、当時の声優陣が同じ声帯レベルを維持しているとは思えず、同じキャスティングをしていたとしても再現することは難しかったと思う。現時点で最高のパフォーマンスを発揮できるキャスティングとして、井上雄彦が選んだ声優陣はその期待に見事に応えてくれた。声優陣もきっと原作が好きで、キャラクターに対して強いリスペクトがあったと想像する。

今回は宮城リョータのドラマがメインで描かれるが、その描写シーンに、「スラムダンク」だけでなく、その後「リアル」や「バガボンド」などの製作を経た、井上雄彦の作家力の増大が強く反映されている。単に物語を寝かせたというだけでなく、その当時では到達し得なったレベルに引き上げられていることにも触れておきたい。

本作は、伝説の創造主である井上雄彦だから実現した偉業。また、アニメ監督ではなく、漫画家である井上雄彦だから実現した偉業だ。アニメ映画の新たな金字塔であり、この作品も今後語り継がれる伝説になった。大いなる賛辞と感謝を贈りたい。

もう1回言う、本当にありがとう。

【120点】

PS

自分がまだ新卒1,2年目のときに渋谷にあった中華料理屋で食事中、斜め前に井上雄彦を見た(担々麺を注文してたな)。大ファンだったので、声をかけようか葛藤した結果、声をかけなかった。あの日「ありがとうございます。」という言葉だけでもかけておけば良かったな。。。