日本人はフランス語を誤解している!・・・と思うけどなあ・・・

フランス語系人のBO-YA-KI

道上尚史『日本エリートはズレている』

わたしが死ぬまでにしておきたい仕事のひとつ。

この道上さんというひとの言っていることは、まったくその通りだと思います。

世界は「接戦の時代」に入っているのに、無根拠な「日本が一番」感覚の上に、国のエリート層――もっともわたしは日本国には厳密な意味での「エリート」はいないと思ってますが――が安住してしまっている。

これは、やばい。

この状況をもたらした最大の元凶のひとつが「大学」であるのは間違いないのでここは、わたしにできることはなんとかしたいと思ってます。わたしがアルジェリアの「ライ」みたいなのやってるというのは、そのあたりにも動機があります。

これだけでも巨大な仕事なんですけどね・・・

だけど、わたし的には、わたしの中の問題はみんな連動してますんで・・・

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

西洋の威光

西洋に有無を言わさぬ「威光」があった、というのは日本でも、アルジェリアでも、おそらく世界のほかのところでも変わらなかったと思います。

なぜなら、それは劇的に「いのち」を救ってくれるものだったから。

アルジェリア・モスタガネム大学でわたくしがお話したときの些細なできごとを思い出しました。今のアルジェリアの学生は「天然痘」varioleということばを知らないみたいだったということです。これをご覧ください。

金沢大学の歴史をさかのぼると、1862年設立の「加賀藩金沢彦三種痘所」(「彦三」は「ひこそ」って読むんですよ。こんな風に加賀には他所もんには読めない地名がわんさかあります。(汗))がその起源であるということが分かります(こちらが理系とすると文系は1873年設立の「英仏学校」というのが始まりということなのですが)。

恐ろしい病気である天然痘の予防法は、紛れもなく西洋から伝わったものでした。しかし、日本では日本人自身によって種痘を普及させ天然痘を撲滅するだけの余裕があったのに対し、アルジェリアでは――おそらくわけもわからないうちに――西洋人の手によって天然痘が対処できる病気、そして見かけない病気になった。西洋への畏敬の念を覚えるとともに、その後こんな病気があったということさえ忘れてしまったのではないかと思うのです。

違っていたらごめんなさい。

天然痘では昔過ぎるということであれば、ペニシリンやストレプトマイシンの例が記憶に新しいと思います。

不治とみなされた病気に冒されてもう死ぬしかないと絶望していたひとたちがこの西洋起源の「魔法」で劇的に回復したとき、世界の支配・被支配をめぐる争い、植民地主義をめぐる恨みのこころはあっても、命を救ってもらえたという恩義は、人間である限り、どうしても感じてしまったはずです。

日本語には「恩讐」ということばもありました。

(ちなみに:プロスペローがエアリエルを操り、キャリバンを支配するというシェイクスピア『テンペスト』の21世紀的読み、グローバル時代の読みというのは、これなのです)

その西洋の威光を生み出しているのがあるいは「ドン=キホーテ精神」なのかもしれませんし、ヘーゲル的な「進歩」なのかもしれません。

とにかく、世界中みんな、命を救う「西洋化」には賛成なのです。

あえて言えば、現代のイスラム原理主義者でさえ、そうであるはずです。

ただこの「西洋化」を、色のない「近代化」にして、真の意味で万民のものとする、という課題が人類には残っている、ということだと思います。

ワールドミュージックは、世界文学は、その糸口となれるはず、というかそのあたりにしか糸口はないはずなのです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

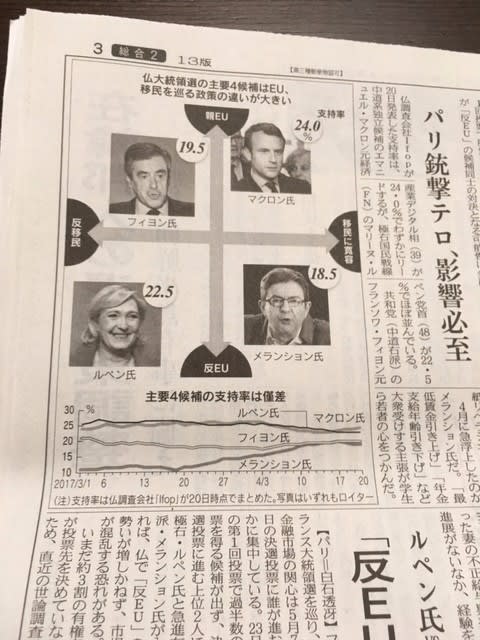

Français, gambatte (encore un effort)

Les Francais ont le privilège, me semble-t-il, cette fois-ci encore, de montrer pour l'humanité quel chemin prendre.

Je voudrais simplement dire que le choix de la haine ne fait que péréniser la situation de désaccord planétaire et sans espoir.

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ベトナム文学、少し大学でやってみては? 01

Étudier sur la littérature vietnamienne : n'est-ce pas ce qu'il faut pour nous, pour nos aînés de la génération Dankaï et pour nos jeunes ?

How about trying to know even a little about Vietnamese literature ?

今の時にふさわしいかどうか自分でもよくわからないのですが、日本とベトナムに関するわたしの思うことを、我田引水みたいな感じになってしまうかもしれないのでいやですが、書いてみたいと思いました。

(最近ブログがあんまり書けないのは、わたしの心の中にあることが、あんまり外に出すには不穏当なことになってるからかなあ、と思うのですが、単に時間がないということもあります。

だからタイトルに「01」とつけておきます。これは書きかけです、まだ思索・議論を尽くしてはいません、作りかけです、という意味と解していただければ幸いです。それでも、許してもらえないときは許してもらえないでしょうけど)

わたしの上の世代の方々、団塊の世代の方々はいろんなことをされました。ある意味、あとの世代はその影響下でしか生きられないところがあります。

団塊の方々の関心事の中には「ベトナム戦争」があったと思います。それについて詳しいことはわたくしから述べることもないと思います。

わたしにとって引っかかるのは、政治的大嵐の時代が終わってわれわれの「大航海時代」、海外旅行の時代の始まり以後になってしまうと、ベトナムのことを皆が忘れてしまったかのようだ、ということです。

今はベトナムが経済的に注目される国として、日本で働く人の送り出し国として、その他の理由でもって、また注目を浴びていることは周知のとおりです。

最近、天皇皇后両陛下も訪問されました。

でも日本の知的営みがベトナムのひとの心にアクセスする気を欠いているように見える、ということは変わらないわけです。

さて、大学の「文学概論」担当者としては、文学というのはひとの心へのかなり特権的なアクセス手段というふうに見えます。

だからこういう状況は気になります。

これはあまりに状況としてばかばかしい。なぜか、日本人が不必要に愚かで無情な存在にさせられている感をもちます。

周知のとおりベトナムはフランスに植民地化された歴史をもっていて、近代化ということがフランスと深いかかわりをもった国でもあります。

フランスとの関わりということからベトナム文学史を大学で教えてみる、学んでみることには確実に意義がある、かなり前にそう思いました。

それで、実は数年前から、大学院授業ですが、ベトナム文学史の授業をたてていました。

これまで受講生がひとりもいなかったのですが、幸い今期ひとり、かなり無理っぽくではありますが、受講してもらいました。

フランス語で書かれた浩瀚なベトナム文学史の本を、近代文学のところから読んでみる、という授業内容です。英語による文献ももちろん合わせます。

わたくし自身ベトナム文学についてはほとんど何も知りません。それでは教え手として失格ではないか、という考え方もありますが、現時点の日本では、こういうのは「あり」だし、またなくてはならない、と思います。

こういうことができるために、フランス語は習えるようにしておかないといけないと思います。

また「アクティブラーニング」なんて、こういう状況の認識から発想すべきことでもあるようにも思います。

「文科系のやるべきことがわからないなんて、誰が言った?」Who said that Bunkakei is worthless ? Qui a dit que le bunkakei ne sert a rien de rien ?

文科省、国大協の方々、どうでしょうか。こういうのは文系の学問のひとつの存在意義を指し示していると思うのですが。

文科系の問題は、やるべきことがあまりにも膨大にありすぎて、しかもまだほとんど手がついていないところがあるということです。そして、案外日本でそのことが先鋭的に見えるのだろうと思います。

How about trying to know even a little about Vietnamese literature ?

今の時にふさわしいかどうか自分でもよくわからないのですが、日本とベトナムに関するわたしの思うことを、我田引水みたいな感じになってしまうかもしれないのでいやですが、書いてみたいと思いました。

(最近ブログがあんまり書けないのは、わたしの心の中にあることが、あんまり外に出すには不穏当なことになってるからかなあ、と思うのですが、単に時間がないということもあります。

だからタイトルに「01」とつけておきます。これは書きかけです、まだ思索・議論を尽くしてはいません、作りかけです、という意味と解していただければ幸いです。それでも、許してもらえないときは許してもらえないでしょうけど)

わたしの上の世代の方々、団塊の世代の方々はいろんなことをされました。ある意味、あとの世代はその影響下でしか生きられないところがあります。

団塊の方々の関心事の中には「ベトナム戦争」があったと思います。それについて詳しいことはわたくしから述べることもないと思います。

わたしにとって引っかかるのは、政治的大嵐の時代が終わってわれわれの「大航海時代」、海外旅行の時代の始まり以後になってしまうと、ベトナムのことを皆が忘れてしまったかのようだ、ということです。

今はベトナムが経済的に注目される国として、日本で働く人の送り出し国として、その他の理由でもって、また注目を浴びていることは周知のとおりです。

最近、天皇皇后両陛下も訪問されました。

でも日本の知的営みがベトナムのひとの心にアクセスする気を欠いているように見える、ということは変わらないわけです。

さて、大学の「文学概論」担当者としては、文学というのはひとの心へのかなり特権的なアクセス手段というふうに見えます。

だからこういう状況は気になります。

これはあまりに状況としてばかばかしい。なぜか、日本人が不必要に愚かで無情な存在にさせられている感をもちます。

周知のとおりベトナムはフランスに植民地化された歴史をもっていて、近代化ということがフランスと深いかかわりをもった国でもあります。

フランスとの関わりということからベトナム文学史を大学で教えてみる、学んでみることには確実に意義がある、かなり前にそう思いました。

それで、実は数年前から、大学院授業ですが、ベトナム文学史の授業をたてていました。

これまで受講生がひとりもいなかったのですが、幸い今期ひとり、かなり無理っぽくではありますが、受講してもらいました。

フランス語で書かれた浩瀚なベトナム文学史の本を、近代文学のところから読んでみる、という授業内容です。英語による文献ももちろん合わせます。

わたくし自身ベトナム文学についてはほとんど何も知りません。それでは教え手として失格ではないか、という考え方もありますが、現時点の日本では、こういうのは「あり」だし、またなくてはならない、と思います。

こういうことができるために、フランス語は習えるようにしておかないといけないと思います。

また「アクティブラーニング」なんて、こういう状況の認識から発想すべきことでもあるようにも思います。

「文科系のやるべきことがわからないなんて、誰が言った?」Who said that Bunkakei is worthless ? Qui a dit que le bunkakei ne sert a rien de rien ?

文科省、国大協の方々、どうでしょうか。こういうのは文系の学問のひとつの存在意義を指し示していると思うのですが。

文科系の問題は、やるべきことがあまりにも膨大にありすぎて、しかもまだほとんど手がついていないところがあるということです。そして、案外日本でそのことが先鋭的に見えるのだろうと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

気の持ち方ではないですか

少子化、少子化と言いますけど・・・

まずかったのは「ホモ・エコノミクス」的思考・行動パターンをはびこらせすぎてしまった、というところにあるのかもという気が最近してきました。

日本語にはたいへん便利な、そして正体の定義しにくい「気」ということばがあります。

要は、気の持ち方を、子供を持ちたくなる方向にもっていけばいいのではないですか。

トマ・ピケティ・ブームは日本の経済界に「彼の学説は、日本にはあてはまらない」と判定されたのでしょうか、すぐしぼんでしまいましたね。

まあ、たぶんそうなのだと思います。ただそれだけにピケティはフランス、イギリスについては強力に説得力のある議論です。だからわたしのフランス史概説の授業では彼を援用するようにしています。

それだけでなく、非常に大きな一般論、たとえば出生率に関する一般的見解は、十分謹聴してその意味を考えるに値すると思います。

人口の歴史の教訓は、こうした子作りの選択がおおむね予測不可能だということだ。それは文化、経済、心理、個人的要因に影響され、各個人が自分のために選ぶ人生の目標に関連して変わってくる。(『21世紀の資本』、みすず書房、2014年、p.85)

[...] toute l'histoire démographique démontre que ces choix de fécondité sont en grande partie imprévisibles. Ils dépendent de considérations à la fois culturelles, économiques, psychologiques et intimes, liées aux objectifs de vie que les individus se fixent à eux-mêmes. (Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013, p.136)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ハラル

ハラルって、相手がイスラム教徒だと分かったら自動的にハラルを出す、というようにするべきではないと思います。

イスラムの方のご接待のときは、ハラルが出せるかどうかというのより、その人はハラルにどれだけこだわるかを知るということの方がずっと問題なのです。

でも「イスラム教徒の○○さんはお酒も豚もぜんぜんオッケーだった」というようなことを不特定多数向けに、公に明言、明記してしまうと差しさわりがあってしまうかも、なんですよね。この辺が問題なのです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

21世紀の「教養」

教養教育を守れ、みたいな声は根強いし、わたしも基本的に賛成ではあります。

でも、それじゃ、その「教養」の中身は?と言われたら、わたしが答えるなら、たぶん多くのひととはかなり違った内容のものをあげることになるでしょう。

現在は文科省も全大協も、文系の学問の意義がよくわからん、という時代のようですから、わたしが少し言いたいことをいっても悪くはないと思います。

今の大学で教えている内容の枠組みは、とくに確かに文系では、日本で「大学」というものができてからさして変わってはないと思いますが、21世紀には21世紀型の「教養」というものがあるので、文系のひとはそういうものこそ勉強すべきだし、理系のひとも基礎的なところは知っておいてほしいと思うわけです。

たぶん、わたしのいうこと、間違ってないと思います。

それで、わたしの考える21世紀型の「教養」――この言葉は「鑑賞」と同じで、実は何語にも訳せないですね――というと、一番最初に思い浮かぶのが・・・「レゲエ」なんですよね。

「レゲエ? 知りませんな、何ですかそれは?・・・ああ、そのような下賤なものは大学では・・・」というようなことしか言えないのでは「グローバル人材」としてはなはだ心もとない人にしかなれない、と思うのですよ。

旧国立大の現役教員がこんなこと言っちゃいけないですかね?

(でも、いつもおんなじことをわたしは言ってるんですが。ここもご覧になってください)

この議論は長くなりますんでここではこのくらいにしておきますけどね。とにかく時間がなくって。でもわたくしは全くマジです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

きちゃない

つまり標準日本語的、標準正書法的には「汚い」ということですが・・・

どこそこの国の政府が汚職で倒れた。きちゃない。

どこそこの国でテロがあった。きちゃない。

(こういうときひとは、ウェストファリア以後世界的に、国単位でものごとをとらえてしまう(これは別に日本に限ったことではないですが)。アルジェリアのはずれの方でテロが起こったら、日本の新聞ではアルジェリア全体がべちゃっと「テロリストのいる国」として塗りつぶされた地図が提示される。これではアルジェリア全土にテロリストがうようよいるように思えてしまう。アルジェリア全体が、きちゃないものにされてしまう)

どこそこの国の中で内戦をやっている。きちゃない。

どこそこの国とどこそこの国で戦争をやっている。きちゃない。

今の日本でいちばん困ることは、政治的に問題のあるところ、紛争のあるところ、テロのあるところに「関与しなければいけない」と主張する側も、「関与するのは正しくない」と主張する側も、どちらも問題の地を、ひどい場合にはそこに生きる人々を基本的に、暗に「きちゃない」とみなし続けているらしいということです。

・・・申し訳ないですが、日本経済新聞さんに書いてある文化関係以外の記事というのは、なんかそういう印象を受けるものが多いように思うんですが。これは日経に限らず、日本のマスコミが共通して持っている悪弊とも思うんですが。

きちゃないから、上から目線のことしか言えない。そういう態度しかひとに教えられない。おれの真似をしろ、なんで真似られない、という話しかできない。相手の事情に対する理解がないし、相手の人間性への共感がない。

でもそういうのは、その「きちゃない」とみなされたひとに対して開陳すべき「日本の、わたしの信条」ではないし、そういうひとたちに対してとるべき態度でもないです。

また21世紀の世界に飛び立つ日本育ちの、日本語育ちの若者にふさわしい「教育」にもならないんです。とくに「ゆとり教育」の犠牲者と馬鹿にされている世代、日本語ができない、メールに答えないとして簡単に人格を否定される、サバルタン世代の日本の若者には、全くふさわしくないです。

ついでに言っておきますが、Wissenschaftにならない知は知ではなく、大学で教えたり学んだりするべきものではない、というのも、今後持つべき教育観としては不適切なところがあるんじゃないでしょうか。

たとえば、それだと「アフリカ」は、どうにもならないです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

日本の使命

たぶん、わたしの思うかぎり、やるべきことというのは世界のすべての人が幸せで有意義な生をもてるようにするという方向性に沿った行動をすること、なので

日本の、そして日本に学びにやってくる若い、これから来る世代のひとには、そのことを「教える」ーーというより「理解して」もらうようにもっていくことが、正しいことだ。

――アクティブ・ラーニングですか?

かもしれない。

日本内でも、アラブ内でも、その中だけで完結したお話、ものがたりに閉じこもることは、神――あえて神と呼ぶ、なぜなら・・・――の心にかなうことではない。

日本は、世界にあるものがたりがひとつだけだという世界観を打破するために、ここにいるのに。

――その、ひとつにしか見えていないものがたりって、「経済」のものがたりのこと?

そうかもしれない。アメリカの国のありかたと関連した、それ。

ベンラディンのものがたり、のことも考えよ。スタンダールの作ったものがたりのことも考えよ。

――それって、ものがたりですか? 「詩」あるいは「うた」ではないのですか?

かもしれない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

トランプ大統領と安倍首相

トランプ大統領の誕生ということですが、

わたくしが一番はっとしたのは、これについてコメントする安倍首相の顔を見た時だったと思います。

わたしには、笑みをかみ殺しているような顔に見えましたが、皆さんはどのようにご覧になったでしょうか?

トランプ・次期アメリカ合衆国大統領と安倍・日本首相は、17日にも早速会って話をするということです。

これに先立つ両者のやり取りは、日本で報道されているものを見る限り、非常に友好的です。

これはこれは・・・

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |