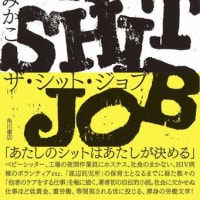

(上の画像をクリックすると、アマゾンのサイトに行けます)

日本人をがんじがらめにしている支配・被支配の構造を鮮やかに提示してくれた、興味深い本である。

本来は独立した機関であるべき日本銀行の総裁を従属させて、トヨタのために日本札をじゃぶじゃぶ市場に溢れさせる、あるべき教育の姿を描き出している教育基本法を改悪して、戦前のような教育に道をひらく、憲法改悪法案を作って、基本的人権を葬り去り、天皇制復活を目論む、国会で何十回となく嘘発言を繰り返す、その他多くの悪事を繰り返しながらも、選挙になると安倍を支持して多数を取らせてきた(小選挙区制という選挙制度にも問題があるが)「多数の」日本国民の行動を理解できないと嘆く冒頭からの論調には、多々賛同できるところがあるが、それと対局にあるものとして提示されている、フランス人の読書会のような集まりの分析を読むと、ちょっと違うのではないかと首を傾げざるをえない。

もちろん著者が、現状のフランスのあり様を肯定しているのではない、そうではなくて、あるべき共和制の姿からに照らしたうえでのことだとは、承知している。結局、日本にはフランス革命のようなものがなかったと、現在の日本人を作ったものが遡ればさかのぼるほどどこまででも遡ることができるという水林彪への参照は、絶望的な思いに陥らせることになる。そんな昔から日本人が作られているのなら、変えようがないではないか、と。

日本語という言語が支配・被支配の構造に深くがんじがらめにされているという指摘には、さすがに唸った。たしかに日本語を発する・書くたびに、そうした支配・被支配を意識しながら発話する、その繰り返しが日本人を従属者として馴致させているのだ。

本当なら外国語を学ぶことによって、逆照射のようにして日本語のそうした構造が見えてくるようにならなければならない。現実の外国語教育はそのようにはなっていない。一部の人だけがそういうことを理解していても意味がないだろう。

本来は独立した機関であるべき日本銀行の総裁を従属させて、トヨタのために日本札をじゃぶじゃぶ市場に溢れさせる、あるべき教育の姿を描き出している教育基本法を改悪して、戦前のような教育に道をひらく、憲法改悪法案を作って、基本的人権を葬り去り、天皇制復活を目論む、国会で何十回となく嘘発言を繰り返す、その他多くの悪事を繰り返しながらも、選挙になると安倍を支持して多数を取らせてきた(小選挙区制という選挙制度にも問題があるが)「多数の」日本国民の行動を理解できないと嘆く冒頭からの論調には、多々賛同できるところがあるが、それと対局にあるものとして提示されている、フランス人の読書会のような集まりの分析を読むと、ちょっと違うのではないかと首を傾げざるをえない。

もちろん著者が、現状のフランスのあり様を肯定しているのではない、そうではなくて、あるべき共和制の姿からに照らしたうえでのことだとは、承知している。結局、日本にはフランス革命のようなものがなかったと、現在の日本人を作ったものが遡ればさかのぼるほどどこまででも遡ることができるという水林彪への参照は、絶望的な思いに陥らせることになる。そんな昔から日本人が作られているのなら、変えようがないではないか、と。

日本語という言語が支配・被支配の構造に深くがんじがらめにされているという指摘には、さすがに唸った。たしかに日本語を発する・書くたびに、そうした支配・被支配を意識しながら発話する、その繰り返しが日本人を従属者として馴致させているのだ。

本当なら外国語を学ぶことによって、逆照射のようにして日本語のそうした構造が見えてくるようにならなければならない。現実の外国語教育はそのようにはなっていない。一部の人だけがそういうことを理解していても意味がないだろう。