岡田暁生+Ph.ストレンジ『すごいジャズには理由がある』(アルテスパブリッシング、2014年)

少し前に、「概して、ジャズ評論家というのは、音楽批評が下手なのではないだろうか」と書いたが、この二人は、もちろんジャズ評論家ではなくて、一人はクラシック音楽の専門家、もう一人はプロのジャズ・ミュージシャン(ピアニスト)だから、ジャズ評論家ということにはならないけれども、ジャズ評論というのはこういうものであったら、私たち素人にも、面白いものが読めるのじゃないかなという見本が、この本である。

少し前に、「概して、ジャズ評論家というのは、音楽批評が下手なのではないだろうか」と書いたが、この二人は、もちろんジャズ評論家ではなくて、一人はクラシック音楽の専門家、もう一人はプロのジャズ・ミュージシャン(ピアニスト)だから、ジャズ評論家ということにはならないけれども、ジャズ評論というのはこういうものであったら、私たち素人にも、面白いものが読めるのじゃないかなという見本が、この本である。

岡田暁生は、若い頃からジャズに関心はあったが、それほど集中して聞いたり、実践したことはなかったが、数年前に同僚に早稲田大学のジャズ研の出身者が入ってきたことで、一気にジャズ熱に火がつき、偶然出会ったストレンジからジャズ・ピアノのレッスンを受けるようになり、そこでの会話が今回の本へと結実したという。

このストレンジという人は、クラシック音楽の修士号を、またキース・ジャレットの即興についての論文で博士号をもっているような人で、そういう意味で、たんに実践だけのミュージシャンではなくて、自分の実践を言葉で語ることができる人でもあったことが、岡田暁生との音楽対話へ発展する原動力となった。

章立てとしては、1.アート・テイタム、2.チャーリー・パーカー、3.マイルズ・デイヴィス、4.オーネット・コールマン、5.ジョン・コルトレーン、6.ビル・エヴァンズというふうになっているが、ジャズの歴史もそれぞれの章に組み込まれているので、たとえば1.アート・テイタムでは、彼がその後のジャズの発展をいかに先取りしていたかを教えてくれる。

その中で興味深かったのは、バド・パウエルは、右手はすごく創造力があるけれど、左手は伴奏以上のものではないのに対して、アート・テイタムのピアノのモデルはオーケストラであり、両手を四声で考えるという。彼のハーモニーの色彩に対する敏感さの例として、All the things You areで、最初にテーマを引く時には原曲通り短七和音の伴奏だが、後で戻ってくる時には7度を半音上げて、マイナーコード・メジャー7にしていることを説明している。そしてビル・エヴァンズがHow My Heart Singsの演奏で、短七和音をすべてマイナーコード・メジャー7に代えているという。

そしてそれをYoutubeにアップされている動画で紹介しているのを聞いていると、ああこれが私の好きなビル・エヴァンズなんだと分かった。私が少し前にビル・エヴァンズのリリシズムと書いたのは、こうしたハーモニーの色彩の変化によって作られたものだったのだ。岡田暁生は、ビル・エヴァンズはなんでこんな陰々滅々な音楽ばかりなんだと皮肉っているが、私はこれが好きだ。もちろん、たまには口直しに、ソニー・ロリンズとかアート・ペッパーなんかのノリノリの曲も聞きたくなることは確かだが。

3.マイルズ・デイヴィスでは、彼が開拓したといわれるモード・ジャズとはどんなものかが分かりやすく説明してある。岡田暁生がまとめて述べているように、ビバップはニ短調であれば、レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シという分散和音で考えるのに対して、モードだと同じニ短調でもレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レというドリア旋法の音階という水平的な思考になるという違いがある。

さらに、ビバップはII-V-Iというコード進行を次々ととっかえひっかえして進むので、一つの調にとどまる時間が短く、そのために5や7の音ばかり使用するから、パターンが決まってしまうが、モードだと、和声進行しなくてもいいから、一つの和声のカラーの可能性をじっくりきわめつくすることができるという。いいかえれば、モティーフ展開がしやすい。ごく簡単なモティーフをいろんな風に展開させていく。まさにマイルズ・デイヴィスのKind of Bleuなど見られるものがこれだ。

6.ビル・エヴァンズの章では、ビル・エヴァンズよりもスコット・ラファロの凄さがずっと話題になっている。その後、ビル・エヴァンズがよく用いていたタイム・モデュレーション、つまり3拍子なのに、4拍子をときどき入れるという演奏のことが話題になっている。これをやるには拍子の感性が実にしっかりしていないと、ずれてしまうことになるわけで、この意味でもビル・エヴァンズがすごかったことが分かる。

あとがきによるとストレンジ氏はアメリカに帰国してしまったらしいけれども、ぜひ曲をまるごと分析してほしい。その中にジャズの歴史も入れ込んだ解説をしてもらえたら、すごく興味深いものが出来上がると思う。

この本の解説動画はこちら(これは第一章前半の分。ここにアクセスすれば、右側に他の章の動画も出てくる)

少し前に、「概して、ジャズ評論家というのは、音楽批評が下手なのではないだろうか」と書いたが、この二人は、もちろんジャズ評論家ではなくて、一人はクラシック音楽の専門家、もう一人はプロのジャズ・ミュージシャン(ピアニスト)だから、ジャズ評論家ということにはならないけれども、ジャズ評論というのはこういうものであったら、私たち素人にも、面白いものが読めるのじゃないかなという見本が、この本である。

少し前に、「概して、ジャズ評論家というのは、音楽批評が下手なのではないだろうか」と書いたが、この二人は、もちろんジャズ評論家ではなくて、一人はクラシック音楽の専門家、もう一人はプロのジャズ・ミュージシャン(ピアニスト)だから、ジャズ評論家ということにはならないけれども、ジャズ評論というのはこういうものであったら、私たち素人にも、面白いものが読めるのじゃないかなという見本が、この本である。岡田暁生は、若い頃からジャズに関心はあったが、それほど集中して聞いたり、実践したことはなかったが、数年前に同僚に早稲田大学のジャズ研の出身者が入ってきたことで、一気にジャズ熱に火がつき、偶然出会ったストレンジからジャズ・ピアノのレッスンを受けるようになり、そこでの会話が今回の本へと結実したという。

このストレンジという人は、クラシック音楽の修士号を、またキース・ジャレットの即興についての論文で博士号をもっているような人で、そういう意味で、たんに実践だけのミュージシャンではなくて、自分の実践を言葉で語ることができる人でもあったことが、岡田暁生との音楽対話へ発展する原動力となった。

章立てとしては、1.アート・テイタム、2.チャーリー・パーカー、3.マイルズ・デイヴィス、4.オーネット・コールマン、5.ジョン・コルトレーン、6.ビル・エヴァンズというふうになっているが、ジャズの歴史もそれぞれの章に組み込まれているので、たとえば1.アート・テイタムでは、彼がその後のジャズの発展をいかに先取りしていたかを教えてくれる。

その中で興味深かったのは、バド・パウエルは、右手はすごく創造力があるけれど、左手は伴奏以上のものではないのに対して、アート・テイタムのピアノのモデルはオーケストラであり、両手を四声で考えるという。彼のハーモニーの色彩に対する敏感さの例として、All the things You areで、最初にテーマを引く時には原曲通り短七和音の伴奏だが、後で戻ってくる時には7度を半音上げて、マイナーコード・メジャー7にしていることを説明している。そしてビル・エヴァンズがHow My Heart Singsの演奏で、短七和音をすべてマイナーコード・メジャー7に代えているという。

そしてそれをYoutubeにアップされている動画で紹介しているのを聞いていると、ああこれが私の好きなビル・エヴァンズなんだと分かった。私が少し前にビル・エヴァンズのリリシズムと書いたのは、こうしたハーモニーの色彩の変化によって作られたものだったのだ。岡田暁生は、ビル・エヴァンズはなんでこんな陰々滅々な音楽ばかりなんだと皮肉っているが、私はこれが好きだ。もちろん、たまには口直しに、ソニー・ロリンズとかアート・ペッパーなんかのノリノリの曲も聞きたくなることは確かだが。

3.マイルズ・デイヴィスでは、彼が開拓したといわれるモード・ジャズとはどんなものかが分かりやすく説明してある。岡田暁生がまとめて述べているように、ビバップはニ短調であれば、レ・ファ・ラ・ド・ミ・ソ・シという分散和音で考えるのに対して、モードだと同じニ短調でもレ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レというドリア旋法の音階という水平的な思考になるという違いがある。

さらに、ビバップはII-V-Iというコード進行を次々ととっかえひっかえして進むので、一つの調にとどまる時間が短く、そのために5や7の音ばかり使用するから、パターンが決まってしまうが、モードだと、和声進行しなくてもいいから、一つの和声のカラーの可能性をじっくりきわめつくすることができるという。いいかえれば、モティーフ展開がしやすい。ごく簡単なモティーフをいろんな風に展開させていく。まさにマイルズ・デイヴィスのKind of Bleuなど見られるものがこれだ。

6.ビル・エヴァンズの章では、ビル・エヴァンズよりもスコット・ラファロの凄さがずっと話題になっている。その後、ビル・エヴァンズがよく用いていたタイム・モデュレーション、つまり3拍子なのに、4拍子をときどき入れるという演奏のことが話題になっている。これをやるには拍子の感性が実にしっかりしていないと、ずれてしまうことになるわけで、この意味でもビル・エヴァンズがすごかったことが分かる。

あとがきによるとストレンジ氏はアメリカに帰国してしまったらしいけれども、ぜひ曲をまるごと分析してほしい。その中にジャズの歴史も入れ込んだ解説をしてもらえたら、すごく興味深いものが出来上がると思う。

この本の解説動画はこちら(これは第一章前半の分。ここにアクセスすれば、右側に他の章の動画も出てくる)

またまたビル・エヴァンス本です。定本というだけあって、巻末にはかなり徹底したディスコグラフィーがある。ただ中山康樹の『エヴァンスを聴け』を読んだ後なので、とくに感銘はないが、これだけを見る人は、その徹底ぶりに感銘を受けるだろう。たんにタイトルと演奏者などのデータが書いてあるだけではなくて、数名の批評家によるコメントもあって、これだけでもずいぶんと価値のあるものになっている。

またまたビル・エヴァンス本です。定本というだけあって、巻末にはかなり徹底したディスコグラフィーがある。ただ中山康樹の『エヴァンスを聴け』を読んだ後なので、とくに感銘はないが、これだけを見る人は、その徹底ぶりに感銘を受けるだろう。たんにタイトルと演奏者などのデータが書いてあるだけではなくて、数名の批評家によるコメントもあって、これだけでもずいぶんと価値のあるものになっている。 一昨日亡くなった中山康樹氏への追悼の意味も込めて、これを書いている。たまたま新聞の訃報欄で中山康樹という名前に気づいたとき、あれ、この人、ジャズの本を書いている人じゃないかなと思って、よく読んでみると、そうだった。私自身、最初に借りたジャズ関係の本が、この人の『マイルス・デイヴィス』で、少しジャズの幅を広げようと思って読んだのが、またまたこの人の『JAZZ聴き方入門!』だったりしたので、ずいぶんとこの人にはお世話になった。

一昨日亡くなった中山康樹氏への追悼の意味も込めて、これを書いている。たまたま新聞の訃報欄で中山康樹という名前に気づいたとき、あれ、この人、ジャズの本を書いている人じゃないかなと思って、よく読んでみると、そうだった。私自身、最初に借りたジャズ関係の本が、この人の『マイルス・デイヴィス』で、少しジャズの幅を広げようと思って読んだのが、またまたこの人の『JAZZ聴き方入門!』だったりしたので、ずいぶんとこの人にはお世話になった。 ただ数少ない私のレパートリーの中でとくにビル・エヴァンスで気に入っているのは、I Will Say Goodbyというアルバムだ。1977年くらいのもので、タイトルになっている曲を始め、『シェルブールの雨傘』などの映画音楽の作曲家として有名なフランス人のミシェル・ルグランのものが多いということだが、曲の出だしから、すっと入っていける珍しいアルバムだ。

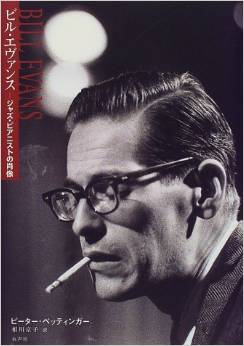

ただ数少ない私のレパートリーの中でとくにビル・エヴァンスで気に入っているのは、I Will Say Goodbyというアルバムだ。1977年くらいのもので、タイトルになっている曲を始め、『シェルブールの雨傘』などの映画音楽の作曲家として有名なフランス人のミシェル・ルグランのものが多いということだが、曲の出だしから、すっと入っていける珍しいアルバムだ。 この前に読んだ本にはペッティンガーの『ビル・エヴァンス―ジャズ・ピアニストの肖像』という本もあるのだが、こちらはめちゃくちゃ詳しい内容で、途中でしんどくなって投げ出してしまったが、幼少から大学を卒業するあたり、つまりニューヨークに出るまでのことは他の本ではあまり触れていないので、参考になるかもしれない。ビル・エヴァンスがクラシック音楽を専門に勉強したことが詳しく書かれている。

この前に読んだ本にはペッティンガーの『ビル・エヴァンス―ジャズ・ピアニストの肖像』という本もあるのだが、こちらはめちゃくちゃ詳しい内容で、途中でしんどくなって投げ出してしまったが、幼少から大学を卒業するあたり、つまりニューヨークに出るまでのことは他の本ではあまり触れていないので、参考になるかもしれない。ビル・エヴァンスがクラシック音楽を専門に勉強したことが詳しく書かれている。 サックスのチャーリー・パーカー、アート・ペッパーから、トランペットのマイルス・デイビス、チェット・ベイカー、ピアノのセロニアス・モンクやビル・エヴァンス、その他アート・ブレイキーやヴォーカルまで、ひと通りのジャズ演奏者の名盤・名演と言われるものを収録して解説している。

サックスのチャーリー・パーカー、アート・ペッパーから、トランペットのマイルス・デイビス、チェット・ベイカー、ピアノのセロニアス・モンクやビル・エヴァンス、その他アート・ブレイキーやヴォーカルまで、ひと通りのジャズ演奏者の名盤・名演と言われるものを収録して解説している。 なぜジャズには聴き方入門のような本がたくさんあるのだろうと不思議に思っている。変な話だが、私は静かな音楽が聞きたくなって、クラシック音楽一辺倒だったので、教会音楽を探して、静かな音楽を聞いていた。モーツァルトの『アヴェ・ヴェルム・コルプス』だとかパレストリーナの『グロリア』だとか、アレグリの『ミゼレーレ』だとか。そのうちそういえばフランス映画の『死刑台のエレベーター』の音楽はマイルス・デイヴィスのトランペットで、なんか静かな音楽だなと思い出し、それを聴き始めたのが、ジャズに入り込むきっかけになった。

なぜジャズには聴き方入門のような本がたくさんあるのだろうと不思議に思っている。変な話だが、私は静かな音楽が聞きたくなって、クラシック音楽一辺倒だったので、教会音楽を探して、静かな音楽を聞いていた。モーツァルトの『アヴェ・ヴェルム・コルプス』だとかパレストリーナの『グロリア』だとか、アレグリの『ミゼレーレ』だとか。そのうちそういえばフランス映画の『死刑台のエレベーター』の音楽はマイルス・デイヴィスのトランペットで、なんか静かな音楽だなと思い出し、それを聴き始めたのが、ジャズに入り込むきっかけになった。 初めはマイルス・デイヴィスやコルトレーンのバラードばかりだったが、最近のお気に入りはビル・エヴァンス。たぶん初期のものだと思うのだけど、Portrait in Jazz.

初めはマイルス・デイヴィスやコルトレーンのバラードばかりだったが、最近のお気に入りはビル・エヴァンス。たぶん初期のものだと思うのだけど、Portrait in Jazz. ビル・エヴァンスのピアノは、うるさくなくて、しかも粋で洒落ている。時々バックのコントラバスに主役を譲るときも聴かせどころがある。Waltz for DebbyがYou Tubeから削除されたのは残念だ。

ビル・エヴァンスのピアノは、うるさくなくて、しかも粋で洒落ている。時々バックのコントラバスに主役を譲るときも聴かせどころがある。Waltz for DebbyがYou Tubeから削除されたのは残念だ。 次はたまたま見つけたソニー・コリンズの Saxophone Colossus。サクソフォンの色気のある陽気さがよく出ている。日本ではサクソフォンといえばすぐエロティックな色気を思わせるが、そんなへんなものではない。トランペットみたいに乾いてはいないけど、肉厚感が気持ちいい。とくにソニー・コリンズのこれはいい。

次はたまたま見つけたソニー・コリンズの Saxophone Colossus。サクソフォンの色気のある陽気さがよく出ている。日本ではサクソフォンといえばすぐエロティックな色気を思わせるが、そんなへんなものではない。トランペットみたいに乾いてはいないけど、肉厚感が気持ちいい。とくにソニー・コリンズのこれはいい。 次は Art Blakey & The Jazz MessengersのMoanin'。最初のMoanin'をはじめとして Are You Real?とか Along Came Bettyなど有名な曲ばかりなので(私も曲名は知らなかったが、以前から聞いたことがあった)、超入門にいい。

次は Art Blakey & The Jazz MessengersのMoanin'。最初のMoanin'をはじめとして Are You Real?とか Along Came Bettyなど有名な曲ばかりなので(私も曲名は知らなかったが、以前から聞いたことがあった)、超入門にいい。 マイルス・デイヴィスは Kind of Blueはいうまでもなく、最近気に入っているのは、Workin', Relaxin', Steamin', Cookin'などのシリーズ(って言うのかな)。下に貼り付けてあるのは Cookin'. これもいいよ。

マイルス・デイヴィスは Kind of Blueはいうまでもなく、最近気に入っているのは、Workin', Relaxin', Steamin', Cookin'などのシリーズ(って言うのかな)。下に貼り付けてあるのは Cookin'. これもいいよ。 最近ではさらにクリフォード・ブラウンのトランペットもいい。このアルバムはソニー・ロリンズとマックス・ローチまでジョイントしている豪華なもの。

最近ではさらにクリフォード・ブラウンのトランペットもいい。このアルバムはソニー・ロリンズとマックス・ローチまでジョイントしている豪華なもの。 ジャズの歴史をまったく知らない。なんとなくセントルイスが発祥の地で、黒人のソウル音楽だみたいなことしかイメージ出来ないので、この本を読んでみたが、ごくごく簡単な概略ではあるが、ざっとつかめたような気がする。

ジャズの歴史をまったく知らない。なんとなくセントルイスが発祥の地で、黒人のソウル音楽だみたいなことしかイメージ出来ないので、この本を読んでみたが、ごくごく簡単な概略ではあるが、ざっとつかめたような気がする。 最近はジャズにハマっている。ここ数年仕事をしていてもなかなか集中できなくて、すぐに集中力が途切れてしまう、そういう時に落ち着く音楽はないかなとYoutubeで探していたら、「静かな夜に聞くジャズ」というような感じのものがあって聞いてみた。それが気に入って、そうかジャズかと思いついたが、ジャズなんてまったく知らない。そういえば、フランス映画の『死刑台のエレベーター』でマイルス・デイヴィスがトランペットを演奏しているが、あれはよかったなと思い出し、「マイルス・デイヴィス 死刑台のエレベーター」で検索したら、サウンドトラック盤のようなのがあった。

最近はジャズにハマっている。ここ数年仕事をしていてもなかなか集中できなくて、すぐに集中力が途切れてしまう、そういう時に落ち着く音楽はないかなとYoutubeで探していたら、「静かな夜に聞くジャズ」というような感じのものがあって聞いてみた。それが気に入って、そうかジャズかと思いついたが、ジャズなんてまったく知らない。そういえば、フランス映画の『死刑台のエレベーター』でマイルス・デイヴィスがトランペットを演奏しているが、あれはよかったなと思い出し、「マイルス・デイヴィス 死刑台のエレベーター」で検索したら、サウンドトラック盤のようなのがあった。