前のブログでも書いたが、倉吉で映画『Dr.コトー診療所』を観てきた。2月くらいに日本映画チャンネルかなんかでドラマ版のシーズン1を、3月にはシーズン2を放送したので、コトー診療所にハマってしまった。

ドラマ版では、離島での医療、新任医師への島民の不信感の融解、突発的な大事故で多数のけが人、島の子供たちの成長、老人の看取り医療、などのいろんな話題や問題が数回ずつかけて提示・展開していくので、登場人物たちの心の機微の変化なども丹念に描ける。

だからこそ以前の医師の無責任な対応のために妻を亡くして医師へ不信感を抱いている漁師の原剛利の心が少しずつ動いているのも実にリアルに描き出せた。

またなぜ五島先生が島に来たのかも島民たちが理解していくのと同じテンポで見る側にもわかっていくという作りが自然とできていた。

やはりそれは10回、つまり10数時間をかけたからこそ描き出せたのであって、それを2時間という映画の尺に合わせると、無理が生じるのは仕方ない。

しかもこの映画版は、五島先生が急性白血病にかかるという大問題のほかにも、医者になって研修医をしていると思っていた健裕(たけひろ)がじつは成績不振のために奨学金を打ち切られたことから医大をやめていたとか、いろんな問題がてんこ盛り。

漫画の原作者が若手の人と映画版の話をしているユーチューブを見たが、その中で言っていたのは、もともとは五島先生は白血病で死んでしまうということだったが、それを見た原作者がそれはまずいだろうと言ったので、白血病は治ったが、目が見えなくなったという結末にしたとのことだが、これだって、あまりのテンポの速さに取ってつけたような感じが否めない。

ということで、今日からまたドラマ版のシーズン1が日本映画チャンネルで放送されるので、それを録画して観ることにする。楽しみだな。

上に書いた原作者と若手のユーチューブ(数回分あるが、その第2回から原作者が出てくる)

金曜日の夜(私は日曜日の夜の再放送を見ている)にNHK時代劇の枠があって、いまは『赤ひげ』のシーズン2をやっている。これがめっぽう面白い。(NHKさんへ、左の写真借りました。)

金曜日の夜(私は日曜日の夜の再放送を見ている)にNHK時代劇の枠があって、いまは『赤ひげ』のシーズン2をやっている。これがめっぽう面白い。(NHKさんへ、左の写真借りました。) シネマート心斎橋で韓国映画『国家が破産する日』を見てきた。1997年に実際に韓国で起きた国家破産に近い通貨危機を描いた映画。

シネマート心斎橋で韓国映画『国家が破産する日』を見てきた。1997年に実際に韓国で起きた国家破産に近い通貨危機を描いた映画。 女性大統領、ジャーナリスト、舞台女優、花屋、ベビーシッター、大学教授、小児科医・・・パリで働く女性たちとその家族の「幸せ探し」と、フランス流の人生観を描く・・・と、この映画のオフィシャルサイトのトップには書いてあるが、私の感想はちょっと違う。

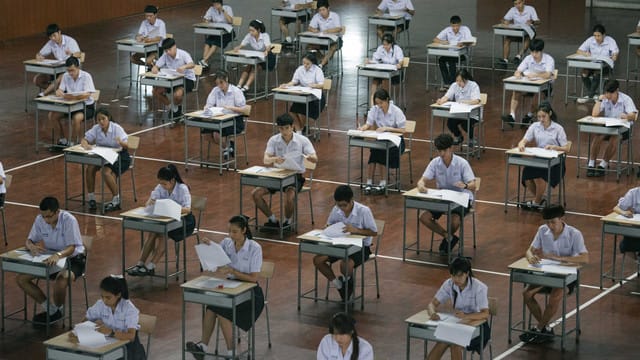

女性大統領、ジャーナリスト、舞台女優、花屋、ベビーシッター、大学教授、小児科医・・・パリで働く女性たちとその家族の「幸せ探し」と、フランス流の人生観を描く・・・と、この映画のオフィシャルサイトのトップには書いてあるが、私の感想はちょっと違う。 パリのアンリ4世高校といえば、サルトルやシモーヌ・ヴェイユも勉強した歴史あるリセで、現在の大統領であるマクロンも進学のためにここに転校してきたという学校である。フランスは高校卒業時にバカロレアという国家試験を受けて、これに合格すれば国立大学に入れる。優秀な学生はさらに準備級というところに通ってグランゼコールを目指す。この準備級というのはどこのリセにもあるわけではなくて、それなりのリセでなければ設置していない。

パリのアンリ4世高校といえば、サルトルやシモーヌ・ヴェイユも勉強した歴史あるリセで、現在の大統領であるマクロンも進学のためにここに転校してきたという学校である。フランスは高校卒業時にバカロレアという国家試験を受けて、これに合格すれば国立大学に入れる。優秀な学生はさらに準備級というところに通ってグランゼコールを目指す。この準備級というのはどこのリセにもあるわけではなくて、それなりのリセでなければ設置していない。 『ファーストマン』を難波で観てきた。子どもの頃から、将来は天文学者かロケット開発者を夢見ていたこともあり、『アポロ13号』という映画が出来たと聞いた時には、すぐに見に行っただけでなく、3回くらい映画館で見たし、その後もテレビで放送があると、その度に見てきた。本当にあれは名作だと思う。

『ファーストマン』を難波で観てきた。子どもの頃から、将来は天文学者かロケット開発者を夢見ていたこともあり、『アポロ13号』という映画が出来たと聞いた時には、すぐに見に行っただけでなく、3回くらい映画館で見たし、その後もテレビで放送があると、その度に見てきた。本当にあれは名作だと思う。 少し前までLaLaTVで『恋するパッケージ・ツアー』というのをやっていた。上さんも私もとても気に入って、終わった時には、いいドラマだったね、と言い合ったくらいである。

少し前までLaLaTVで『恋するパッケージ・ツアー』というのをやっていた。上さんも私もとても気に入って、終わった時には、いいドラマだったね、と言い合ったくらいである。