ともに印象派と言われる作曲家ドビュッシーと画家ルノワールとモネ。

この人たちは多くの優れた作品を残しているのだが、私がとりわけ好きなのが、ともに光のきらめき、光線のゆらめき、光と影の移ろいを描いた作品だ。

ドビュッシーは「アラベスク第1番」

CANACANAさんというピアニストのユーチューブ。下のルノワールとモネの絵を見ながら聞いてみてほしい。

ルノワールとモネは「ラ・グルヌイエール」(二人して出かけたセーヌ河畔の水泳場を描いたもの)

モネ

ルノワール

ドビュッシーは決してルノワールとモネのこの絵に触発されて「アラベスク」を作曲したわけではない。むしろ「アラベスク」というのはイスラム風装飾のことなので、まったく違うのだが、私にはルノワールとモネが描いた水面のゆらゆらする様子を音楽にしたように聞こえる。

三人の作品は、これだけあれば、他の作品はなくてもいいというくらいに、素晴らしいの一言しか出てこないような作品だ。

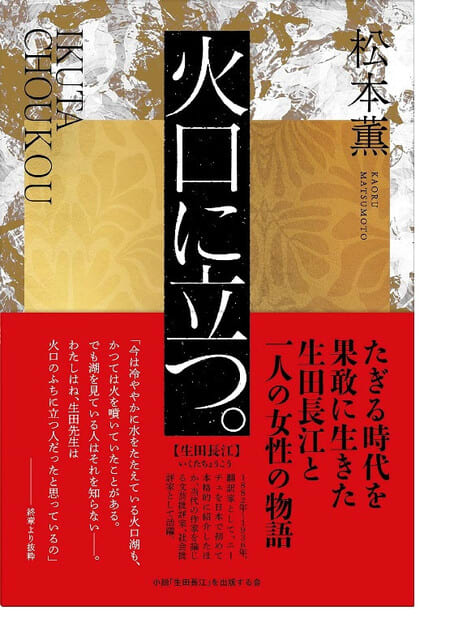

鳥取県西部で活躍する小説家の松本薫さんの最新作である。今回は鳥取県の根雨の出身の生田長江が題材になっている。生田長江は1882年生まれで1936年に亡くなっている。

鳥取県西部で活躍する小説家の松本薫さんの最新作である。今回は鳥取県の根雨の出身の生田長江が題材になっている。生田長江は1882年生まれで1936年に亡くなっている。 パーティーをやって、その資金を裏金としてネコババしながら、収支報告書に記載していなかった額が数億円という記事が出ている。

パーティーをやって、その資金を裏金としてネコババしながら、収支報告書に記載していなかった額が数億円という記事が出ている。

そんなに古い本ではないのだが、大学での仕事を辞めたので、大学図書館の相互利用を使用することができず、公立図書館がまったく所蔵しておらず、国立国会図書館の東京館しか所蔵していないために、関西館に送ってもらって、館内で閲覧するというしだいになったため、はるばる国立国会図書館関西館まで行ってきた。まぁ東京館まで行くことを考えれば、はるかに近いのだけど。(左の写真は国立国会図書館のサイトから借りた)

そんなに古い本ではないのだが、大学での仕事を辞めたので、大学図書館の相互利用を使用することができず、公立図書館がまったく所蔵しておらず、国立国会図書館の東京館しか所蔵していないために、関西館に送ってもらって、館内で閲覧するというしだいになったため、はるばる国立国会図書館関西館まで行ってきた。まぁ東京館まで行くことを考えれば、はるかに近いのだけど。(左の写真は国立国会図書館のサイトから借りた) ひと月でまた米子行き。今回は、すごく暖かだったので、火曜日には近所の散歩に行った。昼前に米子市立美術館へ。所蔵展をやっていて、とくに興味深かったのは、版画だった。名のしれたところでは、棟方志功、草間彌生なんかもあったし、他の画家たちの版画にも素敵な作品がたくさんあった。私も版画をやってみようかと思ったくらだ。

ひと月でまた米子行き。今回は、すごく暖かだったので、火曜日には近所の散歩に行った。昼前に米子市立美術館へ。所蔵展をやっていて、とくに興味深かったのは、版画だった。名のしれたところでは、棟方志功、草間彌生なんかもあったし、他の画家たちの版画にも素敵な作品がたくさんあった。私も版画をやってみようかと思ったくらだ。 大山寺に一時間ほどで着く。11時くらいだったけど暖かい。でも日陰にはこの前積もった雪があるし、山頂は真っ白だ。大山寺周辺の紅葉はあらかた散っていたが、道路周辺はまだまだきれいな紅葉がみれた。

大山寺に一時間ほどで着く。11時くらいだったけど暖かい。でも日陰にはこの前積もった雪があるし、山頂は真っ白だ。大山寺周辺の紅葉はあらかた散っていたが、道路周辺はまだまだきれいな紅葉がみれた。