オッフェンバック『ホフマン物語』(河内長野マイタウンオペラvol.15)

河内長野のマイタウンオペラを鑑賞するようになってかなりの年月がたつが、初めてのフランス語オペラだと思う。以前、感想を書く用紙に、フランス語オペラもやってほしいと書いたのが反映されたのだろうか。(そんなことはないだろうけど)

しかもオペレッタの申し子ともいうべきオッフェンバックの唯一の正統オペラである。第一幕と第五幕は枠組みみたいなもので、主人公の詩人ホフマンが人生の三人の恋物語を語ると言って酒場の人々を引き込み、最後にじつは三人の恋人はひとりの女性、ステッラのことだったという話しで終わる。

第二幕、第三幕、第四幕はその三人の恋人が一人ずつ取り上げられる。いわばこれが本編みたいなものだ。第二幕は、自動人形のオランピア。オランピアを演じた古瀬まきをが、パンフレットによれば、伊豆のミュージアムまで自動人形を見に行って、その動きを研究したと書いているほど、じつに上手に演技していたし、声もかなりの点まで行っていた。

さらにこれは書いておきたいが、このオランピアと連動しているような機械人形を演じていた久保尚子も、まったく歌がなかったけれども、じつに愛らしい機械人形を演じていた。注目される役ではなかったが、心を込めて演じていたので、大拍手。

第三幕は、母譲りの美声をもつアントニアの話しだが、悪魔のようなミラクル博士という医者の薬にかかって死んだ母親の美声がアントニアに乗り移り、彼女もまた歌を歌いながら死んでしまう、という話だが、いったい何から着想を受けたのだろうか。

第四幕は、ヴェネチアの高級娼婦ジュリエッタの話で、ホフマンの影を手に入れようとしてホフマンを誘惑するが、ホフマンがシュレーミルという、同じように影を奪われた男と決闘になって、殺してしまう。ついに友人のニクラウスとともに逃げ去るのだが、これもいったい何を言おうとしているのかよく分からない話だ。

私はオペラを見る前にできるだけ、パンフレットを見ないようにしている。オペラそのもを鑑賞することで話を理解したいし、歌手たちにも先入観を持ちたくないからだ。それで面白かったのが、一昨年のヨハン・シュトラウスⅡ『こうもり』だった。あれは日本語上演だったから言葉の問題はなかった。

いつもはイタリア語のオペラが多い。イタリア語は分からないから、なんともコメントできない。みなさんよく歌っているのだから、正確に発音されているのだろう。で、今年はフランス語だ。冒頭から、何を歌っているのかよく分からない。あれ、でもホフマンだけはよく分かる。この人だけ違うぞ、と思い、2幕と3幕の間の休憩時間にパンフレットを見たら、この人はヨーロッパに長く住んでいて、ホフマン役は十八番と言ってもいいような役のようだ。道理で…と納得。

そこで思ったのは、ただフランス語を正確に発音して歌っているというだけでは、オペラの場合には聞き取れないのではないか。それプラス、自分でもよく分からないけど、オペラ固有の発声法のようなものが身についていないと、聞き取れるような歌にならないのではないかと思った。

これは、岡村喬生さんが、毎年の夏にイタリアで行われるプッチーニ音楽祭に、日本人の歌手を出演させるべく、日本でオーディションを行って、優れた日本人歌手を連れて行ったが、たったひとりスズキ役の女性だけが、出演させてもらえたが、何度も何度も現地で練習を重ね、やっと一日だけの出演だったという結果をNHKでやっていた。

こちら。これが教えてくれるのも、上のことと同じことだと思う。どんなにイタリア語を正確に歌う、上手な日本人歌手でも、オペラで歌うということは、それだけでは足りない発声法があるのだ。

それは今回ホフマンを歌った千代崎元昭さんのように、ヨーロッパで歌う経験を積まなければ決して身につかないものなのではないだろうか。

「今日は京都五山の送り火。銀行ATMの機械の前に高齢の老婆がヨタヨタとやってきた。操作に逡巡しつつ画面に触れてしまい「ATMで還付金は受け取れません」の機械音に驚く。

「今日は京都五山の送り火。銀行ATMの機械の前に高齢の老婆がヨタヨタとやってきた。操作に逡巡しつつ画面に触れてしまい「ATMで還付金は受け取れません」の機械音に驚く。

今年も劇団大阪の秋公演を見てきた。今年は『麦とクシャミ』という変わったタイトルの芝居だ。

今年も劇団大阪の秋公演を見てきた。今年は『麦とクシャミ』という変わったタイトルの芝居だ。 小説家を描くと言っても、絵描きさんが絵を描いている姿とは違って、小説家が文箱に向かってものを書いている姿は、はっきり言って絵にならない。だからこの芝居では、小説家を取り巻く家族や友人知人や恋人を登場させて、小説家の頭の中がどんなふうに動いているかを切り取って見せる。

小説家を描くと言っても、絵描きさんが絵を描いている姿とは違って、小説家が文箱に向かってものを書いている姿は、はっきり言って絵にならない。だからこの芝居では、小説家を取り巻く家族や友人知人や恋人を登場させて、小説家の頭の中がどんなふうに動いているかを切り取って見せる。 びわ湖ホールにワグナーの「ニーベルングの指輪」第2日『ジークフリート』を見に行った。今年で3年目になる。演出はミヒャエル・ハンペ、美術・衣装はヘニング・フォン・ギールケ、指揮は沼尻竜典のシリーズである。

びわ湖ホールにワグナーの「ニーベルングの指輪」第2日『ジークフリート』を見に行った。今年で3年目になる。演出はミヒャエル・ハンペ、美術・衣装はヘニング・フォン・ギールケ、指揮は沼尻竜典のシリーズである。 イタリア、フランス、ドイツ、イギリスの代表的なバロック・オペラを紹介したもので、作曲家の紹介とともにどんな時代であったかも、かいつまんで書いてあるスグレモノ。

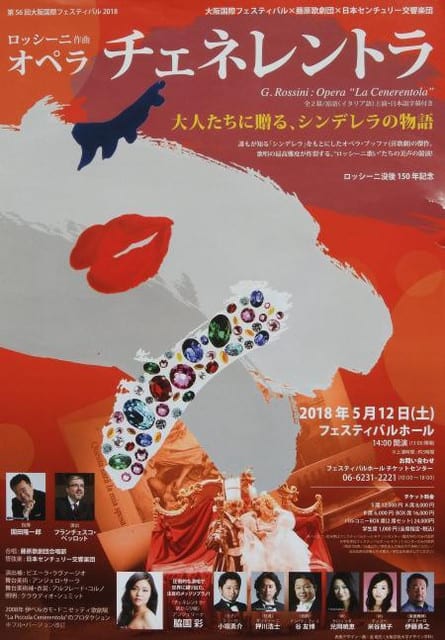

イタリア、フランス、ドイツ、イギリスの代表的なバロック・オペラを紹介したもので、作曲家の紹介とともにどんな時代であったかも、かいつまんで書いてあるスグレモノ。 1817年に初演されたロッシーニの『チェネレントラ』をフェスティバル・ホールで観てきた。

1817年に初演されたロッシーニの『チェネレントラ』をフェスティバル・ホールで観てきた。 昨年に引き続き今年も、びわ湖ホールプロデュースオペラの『ニーベルングの指輪』を観に行った。今年は『ワルキューレ』だった。

昨年に引き続き今年も、びわ湖ホールプロデュースオペラの『ニーベルングの指輪』を観に行った。今年は『ワルキューレ』だった。 大阪音大のザ・カレッジ・オペラハウスでモーツァルトの『偽の女庭師』を見てきた。あまり上演される機会がない、モーツァルトの若書きのオペラである。18才か19才の作品だという。

大阪音大のザ・カレッジ・オペラハウスでモーツァルトの『偽の女庭師』を見てきた。あまり上演される機会がない、モーツァルトの若書きのオペラである。18才か19才の作品だという。 名古屋までシュトラウスの『ばらの騎士』を見に行った。行きは近鉄特急を使った。2時間(新幹線の倍の時間)かかるが、料金は半額と思っていたからだ。だが、ずっと誰かが口笛を吹いているような機械音がするし、二時間は辛かった。名古屋に着いただけで、もう疲れていた。

名古屋までシュトラウスの『ばらの騎士』を見に行った。行きは近鉄特急を使った。2時間(新幹線の倍の時間)かかるが、料金は半額と思っていたからだ。だが、ずっと誰かが口笛を吹いているような機械音がするし、二時間は辛かった。名古屋に着いただけで、もう疲れていた。 歌手では、ゾフィー役の幸田浩子がよかった。黙っているときはおばさんに見えるのだが、歌い出すと表情が生き生きとしているせいか、本当に10代の初な娘のように見える。歌うときのほうが若く見える歌手というのも珍しい。

歌手では、ゾフィー役の幸田浩子がよかった。黙っているときはおばさんに見えるのだが、歌い出すと表情が生き生きとしているせいか、本当に10代の初な娘のように見える。歌うときのほうが若く見える歌手というのも珍しい。 河内長野のマイタウンオペラを鑑賞するようになってかなりの年月がたつが、初めてのフランス語オペラだと思う。以前、感想を書く用紙に、フランス語オペラもやってほしいと書いたのが反映されたのだろうか。(そんなことはないだろうけど)

河内長野のマイタウンオペラを鑑賞するようになってかなりの年月がたつが、初めてのフランス語オペラだと思う。以前、感想を書く用紙に、フランス語オペラもやってほしいと書いたのが反映されたのだろうか。(そんなことはないだろうけど)