ブレイディみかこ『私労働小説』(KADOKAWA、2023年)

最近エッセンシャルワーカーと言われ始めた分野の仕事―他者をケアするような仕事で他者にとって必要不可欠な仕事―が、じつはエッセンシャルにもかかわらず、いわゆる3Kみたいに、報われない仕事であることをへの怒りをにじませている。

最近エッセンシャルワーカーと言われ始めた分野の仕事―他者をケアするような仕事で他者にとって必要不可欠な仕事―が、じつはエッセンシャルにもかかわらず、いわゆる3Kみたいに、報われない仕事であることをへの怒りをにじませている。

自分の経験と創作を織り交ぜて書いたとあとがきに記しているが、実際の経験が土台にあることにかわりはないと思う。

資本社会は矛盾に満ちている。実際に労働している人に労働に見合った報酬が与えられるのではなくて、労働に必要な資材―土地、建物、機材などの生産手段―を所有している人が多大な報酬を手にする。

資本家は労働者なくしては価値を創造できないくせに、すべてを手にする。労働だけが唯一価値を生み出す生産手段の一つなのに、そこに働いているのは市場原理だ。代わりがいれば、どんどん労働者の価値は下がる。機械や土地や原料などの他の生産手段と同じで、どんどん叩かれて労働価値は安くなる。

しかし価値を生み出すのは労働者だけだ。しかしなぜエッセンシャルワーカーは虐げられているのか。誰にでもできると思われているから?代わりがいくらでもいると思われているから?

そんなことはないだろう。看護師になるには国家資格が必要だし、保育士だってそうだ。多くのエッセンシャルワーカーは資格なのに。

もしかしてサーヴィス業だから?そんな社会への疑問というか、怒りをぶちまけるように吐露したのが、この小説で、とても日本に住んでいたのでは発想できない小説だと思う。作者がイギリスに住んでいて、労働者運動の伝統が根付いている社会にいるからこそ発想できたのではないかと、私は思う。

この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリック

最近エッセンシャルワーカーと言われ始めた分野の仕事―他者をケアするような仕事で他者にとって必要不可欠な仕事―が、じつはエッセンシャルにもかかわらず、いわゆる3Kみたいに、報われない仕事であることをへの怒りをにじませている。

最近エッセンシャルワーカーと言われ始めた分野の仕事―他者をケアするような仕事で他者にとって必要不可欠な仕事―が、じつはエッセンシャルにもかかわらず、いわゆる3Kみたいに、報われない仕事であることをへの怒りをにじませている。自分の経験と創作を織り交ぜて書いたとあとがきに記しているが、実際の経験が土台にあることにかわりはないと思う。

資本社会は矛盾に満ちている。実際に労働している人に労働に見合った報酬が与えられるのではなくて、労働に必要な資材―土地、建物、機材などの生産手段―を所有している人が多大な報酬を手にする。

資本家は労働者なくしては価値を創造できないくせに、すべてを手にする。労働だけが唯一価値を生み出す生産手段の一つなのに、そこに働いているのは市場原理だ。代わりがいれば、どんどん労働者の価値は下がる。機械や土地や原料などの他の生産手段と同じで、どんどん叩かれて労働価値は安くなる。

しかし価値を生み出すのは労働者だけだ。しかしなぜエッセンシャルワーカーは虐げられているのか。誰にでもできると思われているから?代わりがいくらでもいると思われているから?

そんなことはないだろう。看護師になるには国家資格が必要だし、保育士だってそうだ。多くのエッセンシャルワーカーは資格なのに。

もしかしてサーヴィス業だから?そんな社会への疑問というか、怒りをぶちまけるように吐露したのが、この小説で、とても日本に住んでいたのでは発想できない小説だと思う。作者がイギリスに住んでいて、労働者運動の伝統が根付いている社会にいるからこそ発想できたのではないかと、私は思う。

この本のアマゾンのサイトへはこちらをクリック

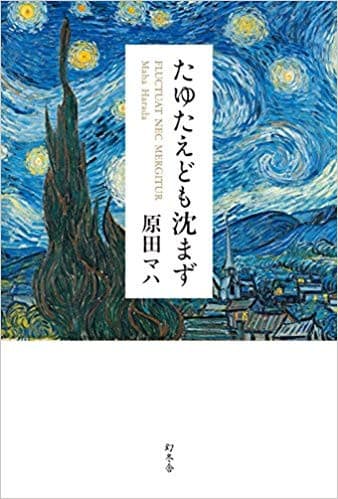

フィンセント・ファン・ゴッホと弟のテオ、そして彼の作品を評価していた浮世絵画商の林忠正と彼の助手を務める加納重吉、1880年代後半のパリを舞台とした話だ。

フィンセント・ファン・ゴッホと弟のテオ、そして彼の作品を評価していた浮世絵画商の林忠正と彼の助手を務める加納重吉、1880年代後半のパリを舞台とした話だ。 一方には、ピカソのゲルニカ製作現場とそれがパリ万博展示以降にアメリカに渡ってMoMa美術館に保管されるに至った時系列。こちらは史実にかなり忠実なようだ。

一方には、ピカソのゲルニカ製作現場とそれがパリ万博展示以降にアメリカに渡ってMoMa美術館に保管されるに至った時系列。こちらは史実にかなり忠実なようだ。