12月の中頃、豊田市民芸館で開催していた「アイヌの美しい手仕事」を見に行ってきました。

厚司のみ撮影可能。点数が多く、様々な模様と素材の衣装を見ることができました。

厚司といえばオヒョウ、と思っていましたが、オヒョウだけではなくイラクサで織った素材も。チェーンステッチのようなステッチが施されています。

藍染の布は、本州からもたらされたもののよう。農業には携わらなかったアイヌにとって、木綿布は暖かくて柔らかい貴重な素材だったと思います。

撮影はできなかったのですが、同じアツシでも、袖口とか、肩あたりにだけ、花柄のも綿か絹の端切れが使われているものもありました。それも、本州や大陸との交易品として入手したもので、たぶん若い女性たちの衣服になっていたのだとお思われます。布だけでなく当然糸も、赤や青の染め糸が使われていました。

女性たちの手によって生まれた衣装の数々。美しい。刺繍の模様にはそれぞれ祈りや呪文が込められているそうなのですが、模様の配置や選ぶ布、糸などは女性たちの好みに任せられていたのではないかとおもう。パッチワークのようなアツシは、きっとセンスのいい女性が部落内にいて、彼女のもとにみんな相談に行っていたのではないかしら。木綿や絹の端切れはものすごく大事なものだったに違いないから、どの布をどの部分に持ってくるかについては、きっと悩んだと思います。

撮影はできなかったけれど、酒箸もたくさん展示されていました。神との供食の折に使われたという長い立派な木箸。アツシ同様、様々な模様が彫り出されていますが、なかには、狐の顔とか動物の頭が浮き彫りされたものも。作る人の技の見せ所として競って派手なものになっていったのかも。

面白かったのは、首飾り。大きくて丸くあざやかな色の石は、ロシア圏や中国からもたらされたものらしいのですが、中央のペンダント?部分には、刀の鍔とか箪笥の金具が使われているのがありました。貴重な金属に精巧な細工を施したものなのだから、飾り物にしたくなって当たり前かも。

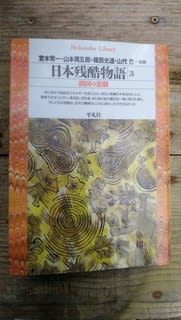

数か月前から「日本残酷物語」全5巻をちょうど読み進めているところだったので、北海道開拓にまつわるアイヌの人たちの悲惨な歴史に触れたせいもあって、彼らの日常生活に使われていた衣類や道具類が、単なる興味深い工芸品ではなくて、悲劇の色合いを帯びたものとして一つ一つが胸に迫りました。

たまたま、最近読んだ学習漫画。中世以降、和人の力が北海道に徐々に及ぶようになり、何度も大きな抵抗運動が起きました。明治政府の世になってからは「北海道旧土人保護法」の成立によって強制的に日本人化させられました。彼ら独自の風習や儀式の禁止、狩猟やサケ漁なども禁止され、そして強制移住も。アメリカンネイティブと同じ運命をたどっています。

この日のランチは豊田市駅近くのミネットで。友人に勧められていたフランス料理屋さんです。

コールラビと大根のポタージュ。

ポテト、生ハム、チコリのグラタン。

カモロースのロティとヤマゴボウピュレ。

どれもおいしかった。バターや生クリームがきつく感じはしないか心配でしたが、そんなことはなく完食。店内の雰囲気も感じがよくて、帰り際には、店主であるシェフが奥様と二人で見送ってくれました。いつもこうらしい。

野菜料理のおいしいレストランはうれしい。また行きたい。